Edmund de Waal é um artista contemporâneo, ceramista e escritor. O seu livro A Lebre de Olhos de Âmbar foi traduzido em muitas línguas e afirmou-se como um grande sucesso literário e editorial. Com uma nova exposição, psalm, inaugurada este Verão em Veneza por ocasião da Bienal de Arte de 2019, Edmund de Waal concebeu um portfólio, para esta edição da Electra, no qual as fotografias da exposição se inscrevem num diário poético que nos dá conta de uma viagem interior e exterior. Este texto é atravessado pelos temas e pelos tópicos deste artista-escritor: a memória, os livros, os objectos, os sentidos e os lugares. Vemos o que ouvimos e ouvimos o que vemos, porque as palavras e as imagens são as duas faces da moeda com que compramos o mundo. «Somos sempre de um lugar outro», lembra de Waal. Por isso, somos sempre viajantes e é a nossa viagem que desenha o espaço e o tempo com os quais criamos o nosso mundo.

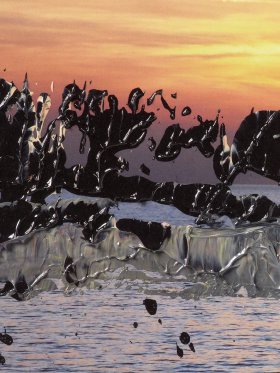

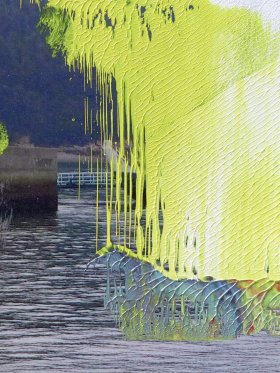

Neste portfólio, que destinou a Electra, o artista americano Dean Monogenis imagina o mundo antes de um novo dilúvio. Tendo colaborado no New York Times e na Wired, Monogenis pensa o portfólio como uma pintura ou uma escultura. Neste seu trabalho, o espaço é um tempo que se torna espaço. Nele, a imaginação é construção, a utopia é realidade, o passado é futuro.

Para Álvaro Siza, o desenho é o seu entendimento com o mundo e consigo-mesmo. Este arquitecto de grande renome, que recebeu o Prémio Pritzker em 1992, com obras em tantos países do mundo, não pára de desenhar o que olha e o que imagina: edifícios, objectos, corpos, rostos, figuras (a dele muito), animais, paisagens, visões, sonhos, sentimentos. Os seus desenhos vêem e fazem ver. Escutam e perscrutam. Brincam e divertem-se. Mencionam e medem. Pensam e meditam.

Vários artistas libaneses voluntariaram-se durante os anos da guerra e criaram uniformes camuflados para as milícias combatentes. As suas propostas foram catalogadas neste livro por Farid Sarroukh, um pintor medíocre que ficou irritado (mas não surpreendido) com a colaboração voluntariosa

dos seus colegas com as milícias.

A memória, na sua dimensão social e colectiva, tornou-se no nosso tempo um tema de discussão pública, muito ligado a acontecimentos históricos violentos ou mesmo traumáticos, desde o Holocausto ao 11 de Setembro. A possibilidade de fazer da memória um dispositivo literário, à maneira de Proust, está hoje reduzida ou é mesmo uma impossibilidade, num tempo em que a memória individual, enquanto mecanismo psíquico, está confrontada com as suas próteses tecnológicas, com os smartphones, os computadores e a Internet, onde toda a memória do mundo, que dantes era representada pela biblioteca e o arquivo, está armazenada. Porque a memória e as manifestações da sua hegemonia (bem visível na obsessão pelo património, na imparável inauguração de museus, na agenda pública das comemorações e dos balanços) marcam a nossa época, com um perfume de decadência, dedicamos a ela o «Assunto» deste número da Electra.

Obsessão memorial, vaga memorial, cultura memorial: assim tem sido chamado um fenómeno do nosso tempo que consiste numa hipertrofia da memória cujas manifestações são culturais, sociais e políticas. Um conceito ligado à psicologia individual — a memória pessoal que, pelo menos desde Freud, sabemos que é incerta e passível de inconscientes desvios — transferiu-se para um âmbito colectivo e expandiu-se como matéria viscosa e dotada de um enorme poder de atracção. De tal modo que a palavra «memória» se tornou um significante-mestre deste nosso tempo que vive no regime do presente a que o historiador François Hartog chamou «presentismo» (e para esta questão da memória, tal como a tematizamos neste dossier da Electra, as elaborações teóricas deste historiador francês sobre os «regimes de historicidade» são muito importantes; por isso, lhe fizemos a entrevista aqui incluída). Mas este nosso tempo dominado pela categoria histórica do presente é, ao mesmo tempo, obcecado pelo passado.

O historiador italiano Enzo Traverso, professor na Universidade de Cornell, é autor de livros importantes sobre o Holocausto e sobre as ideias políticas do século XX. Neste texto, descreve e analisa uma transição que, na sua perspectiva, marca o final do século XX: as utopias deram lugar ao culto da memória, que está na origem da proliferação de «memoriais» e produz uma tonalidade melancólica que caracteriza o espírito do nosso tempo.

Partindo do famoso conto de Borges, «Funes ou a memória», Carla Ganito, professora na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, analisa a complexa dialéctica entre memória e esquecimento na era digital, mostrando que a Internet trouxe uma nova condição paradoxal que consiste em tornar permanente as memórias, em subtrair o direito a ser esquecido, ao mesmo tempo que nos transforma em amnésicos.

Bernd Stiegler, um importante teórico e historiador dos media, autor de vários livros sobre a fotografia e professor na Universidade de Constança, traça neste texto a história de uma redescoberta progressiva, no século XX: votada até bastante tarde ao esquecimento, a fotografia passou a ser um bem cultural e tornou-se imperativo preservar o património fotográfico.

Professor de historiografia grega e moderna na École des hautes études en sciences sociales, em Paris, François Hartog é um historiador que desenvolveu ao mesmo tempo uma vasta e importante reflexão teórica sobre questões fundamentais da historiografia e sobre as diferentes modalidades da experiência do tempo que definem cada época. O pensamento da História como disciplina e o próprio conceito de História são importantes contribuições de Hartog que se estendem a todo o campo das ciências humanas.

Através de quatro entradas que são quatro pontos de partida — um excerto de um conto de Borges, outro excerto de The Art of Memory, de Frances A. Yates, o poema «Voyelles», de Rimbaud, e alguns excertos das Confissões, de Agostinho —, Maria Filomena Molder empreende um percurso digressivo sobre a questão da força da memória e das modalidades e instrumentos mnemotécnicos.

Um conjunto de cinco textos sobre diferentes temas da nossa época constituem o dossier deste número inaugural da Electra. Pensar o tempo em que vivemos, nalgumas das suas manifestações evidentes ou nos traços menos visíveis da sua fisionomia, e apresentá-lo como uma complexa unidade para a qual não temos nome, é uma tarefa essencial da nossa consciência histórica.

As categorias tradicionais da política moderna revelam- se hoje inadequadas. A própria ideia de democracia surge minada nos seus fundamentos, tal como se revelam vazias de sentido as palavras que serviram a acção e o pensamento políticos herdados da modernidade.

Cada época tem as suas necessidades, as suas problemáticas, os seus desejos, obsessões, e um vocabulário onde tudo isso se polariza. Mas uma diferença marca este tempo que é o nosso: nunca tinham sido tão poderosos os meios de difusão e a amplificação de palavras fetiches que têm um valor ideológico.

A questão do género provocou uma verdadeira revolução na maneira convencional de pensar a diferença sexual. Mas começa a tornar-se claro que é preciso transpor os seus limites, apontar as suas possibilidades falhadas, fazer uma crítica das suas representações e convenções.

A viagem com que se inicia este texto é uma «ficção teórica» que nos conduz ao Antropoceno, essa palavra que designa uma nova época geológica. Esta ficção começa com uma personagem bem conhecida, apresentada pela sua cabeleira amarela e pelos seus tweets, e acaba com a fantasia de um Marx reinventado como autor de uma crítica da astronomia política.

Um conjunto de cinco textos sobre diferentes temas da nossa época constituem o dossier deste número inaugural da Electra. Pensar o tempo em que vivemos, nalgumas das suas manifestações evidentes ou nos traços menos visíveis da sua fisionomia, e apresentá-lo como uma complexa unidade para a qual não temos nome, é uma tarefa essencial da nossa consciência histórica.

Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, e Déborah Danowski, filósofa, conversaram com Andrea Cavalletti acerca do livro da autoria de ambos, Há Mundo por Vir? Ensaio sobre os medos e os fins. Uma incursão no imaginário do fim, na época em que se disseminaram os medos da catástrofe ecológica.

Duas posições antagónicas sobre o RBI são convocadas nesta secção dedicada à manifestação de oposições e a confrontos ideológicos. A ideia de um rendimento básico atribuído a todos os cidadãos é hoje objecto de uma discussão pública cada vez mais intensa e alargada, em que as posições contra e a favor atravessam a Direita e a Esquerda, desalinhando fronteiras tradicionais.

Duas posições antagónicas sobre o RBI são convocadas nesta secção dedicada à manifestação de oposições e a confrontos ideológicos. A ideia de um rendimento básico atribuído a todos os cidadãos é hoje objecto de uma discussão pública cada vez mais intensa e alargada, em que as posições contra e a favor atravessam a Direita e a Esquerda, desalinhando fronteiras tradicionais.

Duas posições antagónicas sobre o RBI são convocadas nesta secção dedicada à manifestação de oposições e a confrontos ideológicos. A ideia de um rendimento básico atribuído a todos os cidadãos é hoje objecto de uma discussão pública cada vez mais intensa e alargada, em que as posições contra e a favor atravessam a Direita e a Esquerda, desalinhando fronteiras tradicionais.

Era o tempo em que o futuro era um ismo. A técnica dava ao trabalho humano uma epopeia moderna. Era o tempo em que, no arranque dessa faísca verbal que é a Ode Triunfal, Fernando Pessoa punha, na voz paroxística, paradoxal e imparável de Álvaro de Campos, esta exclamação metálica:

À dolorosa luz das grandes lâmpadas eléctricas da fábrica

Tenho febre e escrevo.

Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto,

Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos

Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r eterno!

Anunciado muitas vezes ao longo do século XX, à medida que cresceu o espectro da «desocupação tecnológica», o fim do trabalho tornou-se um tema forte com a emergência das novas tecnologias digitais e com o desenvolvimento das máquinas inteligentes que substituem os humanos na produção. Este artigo percorre os vários anúncios do fim do trabalho (ou, pelo menos, do emprego), incidindo sobretudo num debate contemporâneo sobre a «crise do trabalho», que ora ganha uma feição utópica, ora traça um cenário apocalíptico.

O trabalho é uma questão maior do nosso tempo, um facto social total e um território de paradoxos: é o que está simultaneamente em falta e em excesso, nesta época em que as tecnologias da inteligência artificial substituem os humanos e lhes retiram os empregos, ao mesmo tempo que a vida dos empregados é cada vez mais subtraída pelo aumento do tempo de trabalho e pela perda de autonomia. O anunciado fim da sociedade do trabalho e as antevisões de um novo regime a que foi dado o nome de «pós-trabalho» não encontraram ainda uma resposta adequada no plano político nem nos hábitos e convenções de todo o sistema social. Mas ganha cada vez mais força a ideia de que é preciso reinventar o trabalho e o modo de o distribuir de maneira a eliminar uma oposição cada vez mais irredutível entre uma elite do trabalho e uma imensa massa de desempregados, precários, intermitentes e supranumerários. As circunstâncias actuais da pandemia vieram dar força ao teletrabalho e ao smart working que, funcionando muito embora no quadro e segundo as regras de um regime de trabalho que desde há muito se revela disfuncional, podem ser o início de uma transformação radical. Esta problemática do trabalho, diversa e irradiando em muitas direcções, constitui a matéria do «Assunto» deste número da Electra.

Nick Srnicek, um canadiano professor no King’s College de Londres, é um dos autores do «Manifesto Aceleracionista» e de um livro onde projecta um futuro pós-capitalista, liberto da ordem do trabalho. Por sua vez, Helen Hester é membro fundador de um colectivo responsável pelo «Manifesto Xenofeminista». Escrito por ambos, este texto ocupa-se de um tipo de trabalho que geralmente não está no cálculo político ou na investigação sociológica: o trabalho não assalariado da reprodução social que consiste em limpar, cuidar, cozinhar, etc.

Yann Moulier-Boutang, economista, ensaísta, fundador, em 2000, da revista francesa Multitudes, reflecte neste artigo sobre as alterações que se irão dar na natureza e na organização do trabalho, atendendo à crise estrutural em que este se encontra e que o confinamento devido à pandemia tornou mais evidente, sobretudo porque um extenso sector informal ganhou uma grande visibilidade, o que acentua uma necessária distinção entre estas categorias: actividade, trabalho, emprego.

Atravessando algumas etapas decisivas do pensamento e das representações do trabalho em alguns filósofos, da Antiguidade aos tempos modernos, o ensaísta André Barata, professor de filosofia, detém-se num filme de Béla Tarr, O Cavalo de Turim, para mostrar como o hábito e a repetição são factores da humanização que se realiza pelo trabalho.

Anunciado muitas vezes ao longo do século XX, à medida que cresceu o espectro da «desocupação tecnológica», o fim do trabalho tornou-se um tema forte com a emergência das novas tecnologias digitais e com o desenvolvimento das máquinas inteligentes que substituem os humanos na produção. Este artigo percorre os vários anúncios do fim do trabalho (ou, pelo menos, do emprego), incidindo sobretudo num debate contemporâneo sobre a «crise do trabalho», que ora ganha uma feição utópica, ora traça um cenário apocalíptico.

Espinoziano, professor no Departamento de Filosofia da Universidade de Southern Maine (EUA), Jason Read mantém um blogue (Unemployed Negativity) onde podemos encontrar análises das representações do trabalho em filmes e livros. Neste artigo, o objecto de análise é a famosa série televisiva Breaking Bad: Ruptura Total, em que o enredo, centrado na personagem do professor de química, que se torna um barão da droga, convoca o trabalho como questão essencial.

O trabalho imaterial, as actividades de natureza cognitiva potenciadas pelas novas tecnologias digitais que deram origem ao chamado «capitalismo de plataforma», implicaram uma enorme transformação do mundo do trabalho e um alargamento da precariedade, de tal modo que a tradicional ideia de emprego começa a ser vista como uma coisa do passado: é destas questões que trata este artigo de José Nuno Matos, especialista em sociologia do trabalho e investigador no Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa.