Passado um ano do seu início, a revista ligou-se aos que a lêem e essa é a gratidão que lhes devemos e a felicidade que eles nos devem. Entre as duas, há a responsabilidade de fazer mais e melhor e a fidelidade a esse fazer. Como diz, em Worstward Ho, Samuel Beckett, que já esteve e decerto voltará a estar nestas páginas, mesmo quando falhamos, precisamos de voltar a tentar e de aprender a falhar melhor.

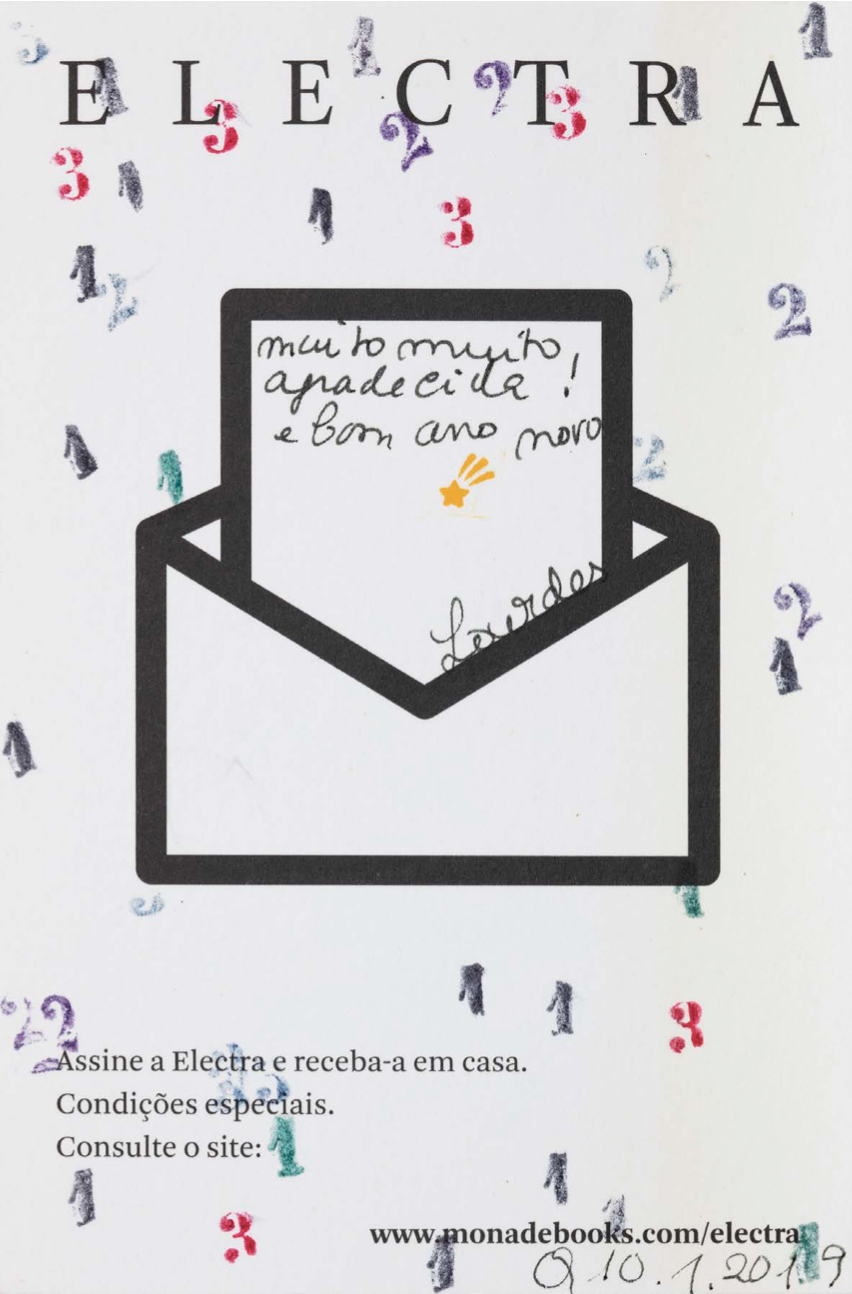

Muitas vezes, chegaram-nos as vozes dos que nos leram — e havia nessas vozes o som com que se diz alguma coisa maior do que a insuficiência da opinião ou a insipidez do comentário. Essas vozes disseram a razão, o acréscimo, a sugestão, a convicção, o reparo, a proposta, o entusiasmo, a fidelidade, o augúrio. De entre elas, escolhemos, como exemplo e como símbolo, a mensagem gráfica de amizade com que Lourdes Castro — a artista cujo portfólio deu ao nosso primeiro número uma distinção única — nos devolveu, transformando o postal informativo de assinatura que lhe enviámos na revista. Como acontece com todos os grandes artistas, ao fazê-lo seu, Lourdes tornou-o ainda mais nosso.Acrescentando-o de votos e de números, a sua mão de fada pratica uma magia propiciadora e oxalá também inspiradora para nós.

Durante este ano, as palavras e as imagens com que a revista se fez foram trazendo assuntos, figuras, obras, ideias, projectos, juízos, debates. Um ano não é ainda tempo bastante para um balanço que não seja aquele que nos atira para a frente.

Como tínhamos dito, fomos e somos contemporâneos de um tempo, o nosso, que se faz também de tempos idos e de tempos por vir, de tempos acontecidos e de tempos falhados, de tempos vividos e de tempos imaginados, de tempos aceites e de tempos recusados. Disso, estamos prevenidos. Se olhamos este tempo, não nos deixamos cegar nem pelo seu brilho assiduamente artificial, nem pelas suas trevas frequentemente simuladas.

Olhar o tempo deve, aqui, querer dizer olhar o que dele passa e o que dele fica, fitar as suas configurações e as suas confrontações, interrogar as suas ciladas e os seus enigmas, percorrer as suas paralisias e as suas fugas.

Neste número, em que o tempo se faz memória, renovação e impulso, dedicamos uma parte dele à «juventude». Se pensarmos bem, talvez possamos concluir que fazemos da juventude uma espécie de contra-fantasma (como se diz da contraluz). E, no entanto, a realidade que lhe damos é a imagem de um dos nossos mais cruéis e hipócritas paradoxos.

Ao mesmo tempo que erguemos a juventude aos céus dos deuses, deitamos aos infernos dos demónios aquelas e aqueles em cujas faces ela acende a sua luz sem mancha a não ser a nossa quando a tocamos.

Esses são aqueles em nome dos quais a nossa cultura praticou um dos seus crimes fundadores ao condenar à morte Sócrates, acusando-o de não respeitar os deuses da cidade e de corromper a juventude com a sua palavra. Assim logo se viu o perigo que a ignorância faz correr à sabedoria e a ameaça com que a estultícia cerca a virtude.

Paul Auster disse um dia, numa entrevista, que, nas gerações dele e nas de antes dele, a juventude queria mudar o mundo. E acrescentava que a juventude de hoje quer é lá arranjar um lugarzinho. Resultado: não muda o mundo, nem arranja lá lugar. Poderia dizer como Rimbaud: «Oisive jeunesse / À tout asservie / Par délicatesse / J’ai perdu ma vie» [Juventude ociosa / Por tudo iludida / Por delicadeza / Perdi minha vida].

No diário que escreveu para esta edição, o muito jovem e já consagrado encenador de ópera e teatro, dramaturgo, cenógrafo e figurinista Rafael R. Villalobos, que premonitoriamente já encenou a Elektra de Richard Strauss, fala da sua vida e daquilo que nela é a regra e a excepção. Há no desfile dos seus dias um vento de vida, de vigor e até de vertigem, que, como o tempo de Santo Agostinho, vem do futuro.

Do seu quarto-observatório, cheio do pó das fumigações com que tentava respirar o irrespirável, Marcel Proust sabia mais da vida do que aqueles que dela fazem uma vitória. Por isso, nesta edição se fala de Proust e daquilo de que pouco se fala quando se fala dele.

A propósito ou a pretexto de Proust, muito se fala do tempo, do amor, do ciúme, da arte, da memória, da doença, da morte, da crueldade, do mundanismo, do snobismo, da felicidade. Nós falamos do dinheiro e daquilo que para ele era, representava e servia.

A sua vida financeira conheceu muitos altos e, às vezes, alguns baixos. Conta-se que um dia, ao sair de um jantar no Hotel Ritz de Paris, onde tinha os seus hábitos e os seus lugares, os seus amigos e os seus amores, viu que não tinha dinheiro para dar ao porteiro a magnífica gorjeta com que o costumava agraciar, fazendo disso uma elegância leve. Então, teve esta ideia súbita e genial: pediu emprestada ao porteiro, que lhe fazia uma vénia sorridente e astuta, aquela exacta quantia de dinheiro para, com ela, lhe poder dar a gorjeta habitual e esperada. E assim o mundo ficou certo.

Fazer uma revista como Electra é repetir o gesto generoso de Proust e de Lourdes Castro. É pedir ao leitor emprestado aquilo com que lhe damos o que ele espera. O nome dessa moeda é exigência. Continuaremos a dá-la porque continuaremos a recebê-la. É este o nosso propósito, o nosso contrato, a nossa verdade.

Partilhar artigo