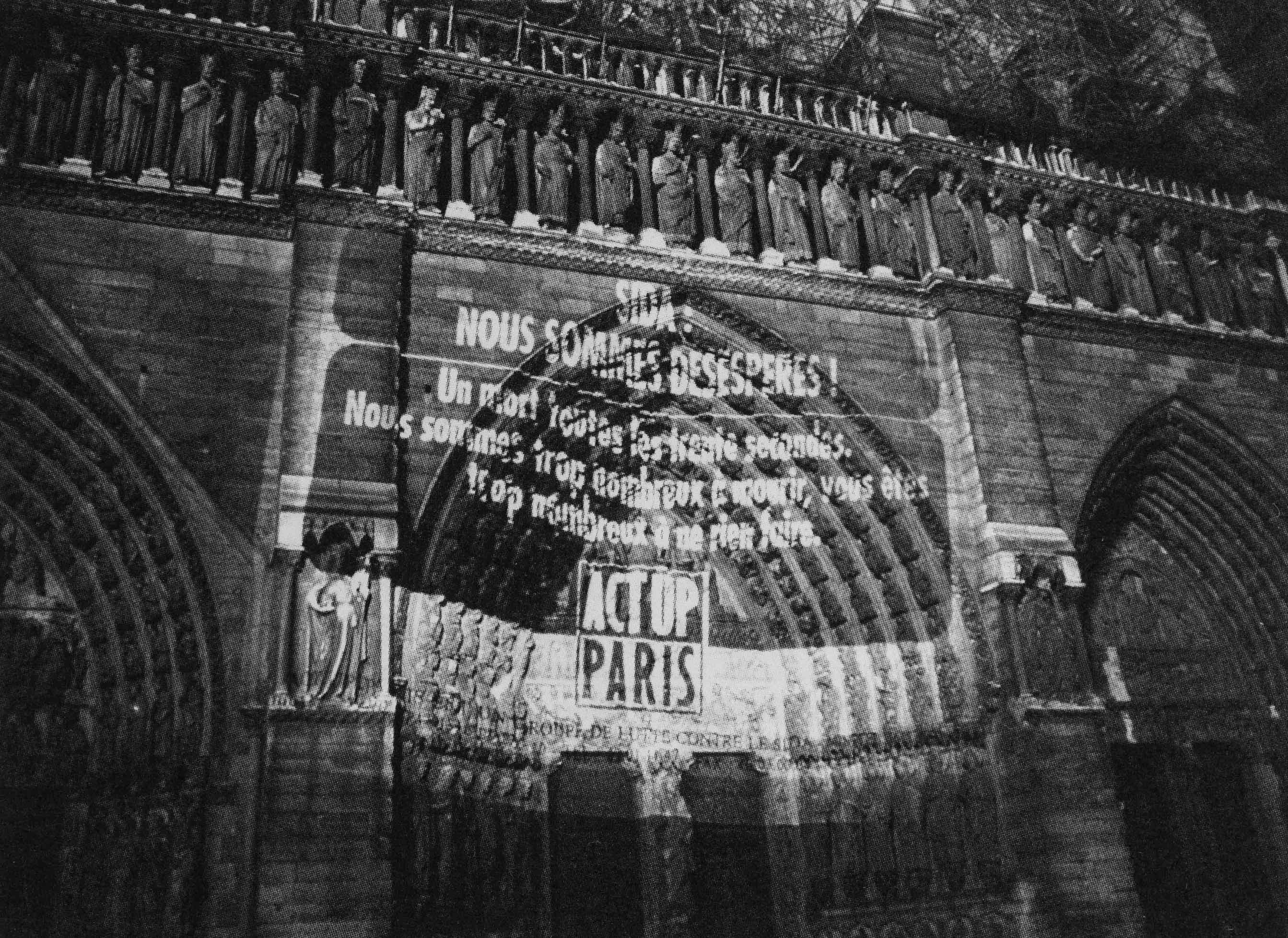

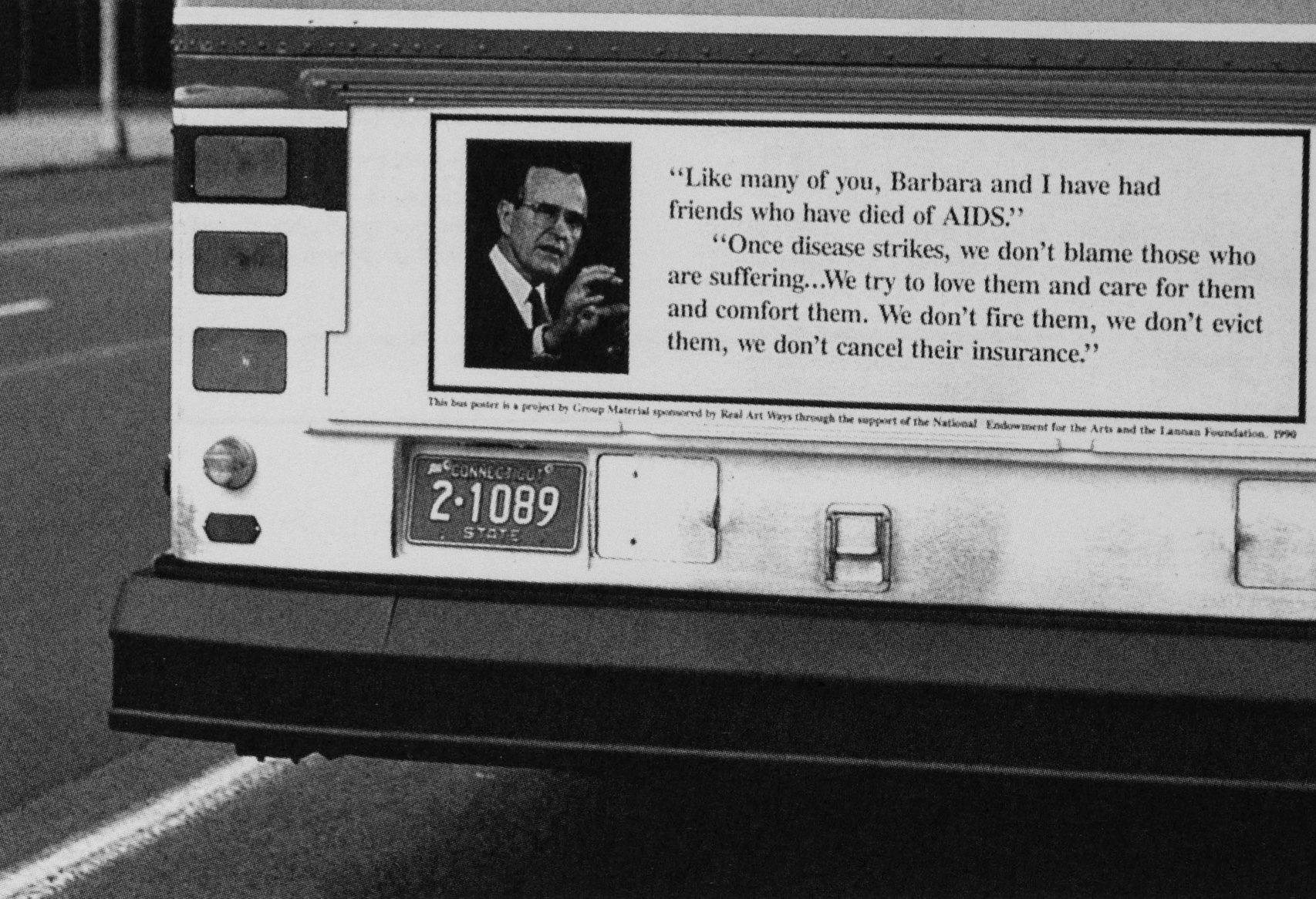

Elisabeth Lebovici (n. 1953) é historiadora e crítica de arte, autora de estudos monográficos sobre artistas contemporâneos, tais como Louise Bourgeois, Chantal Akerman e Zoe Leonard. Estudou história da arte e filosofia na Universidade de Paris X e, em 1979, ingressou num curso de estudos curatoriais, o Independent Study Program do Whitney Museum, de Nova Iorque. Entre 1987 e 1989 foi chefe de redacção da revista Beaux-Arts Magazine. Essa actividade crítica prolongou-se depois nas páginas culturais do jornal Libération, entre 1991 e 2008. Imersa no meio artístico, onde a epidemia da sida causou uma devastação e instaurou uma atmosfera mórbida e de terror, pondo fim ao ambiente de libertação dos costumes reivindicada e conquistada ao longo dos anos 60, Elisabeth Lebovici sentiu a exigência de activismo e integrou-se no movimento Act Up (em Paris), que desenvolveu uma luta política contra a forma como as instituições lidavam com a doença: remetendo-a, na medida do possível, para a invisibilidade ou conformando-a a representações sacrificiais, a imagens mortuárias e de sofrimento passional das «vítimas», estimulando assim uma visão da doença como punição. O Act Up, que tinha nascido em Nova Iorque, integrou a sida na luta política e usou os instrumentos do combate político.

Em 2017, Lebovici prestou testemunho desses tempos num livro que, muito embora com um título formulado na primeira pessoa, Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du XXième siècle [O que a sida me fez: Arte e activismo no fim do século XX], não é de modo nenhum uma narrativa de memórias pessoais, muito embora não pudesse ser escrito senão por quem viveu intensamente no meio onde o activismo foi mais forte. É um livro composto de materiais diversos: textos monográficos sobre artistas, entrevistas, ensaios temáticos e uma introdução que nos faz perceber melhor como se integra esta diversidade numa unidade. Por estas páginas passam muitos nomes importantes de artistas e autores dos anos 80 e 90: Nan Goldin, Félix González-Torres, General Idea, Gregg Bordowitz, Zoe Leonard, Lionel Soukaz, Roni Horn, Philippe Thomas e muitos outros. Como se vê, não se trata «de uma lista de mortos, nem de um catálogo de figurações artísticas do HIV», avisa a autora do livro logo na introdução.

Num número de 1987 da October, a importante revista americana de crítica e teoria da arte, podia ler-se que «a sida é uma epidemia sem representação». Ora, foi precisamente desse défice de representação, tão nocivo na difusão da doença e tão penalizador para os que tinham sido infectados por ela, que nasceu um activismo nos meios artísticos, atingidos fortemente pela epidemia. Nan Goldin foi pioneira: em 1989, fez uma exposição no centro de arte Artists Space, em Nova Iorque, intitulada Witnesses: Against Our Vanishing. Contra o desaparecimento, contra a invisibilidade, tornou-se então uma tarefa que mobilizou, de diversas maneiras — algumas das quais não traduzíveis em mobilização explícita — muitos artistas. Os espaços da arte abriram-se assim, muitas vezes, ao que estava a acontecer na cidade, nas ruas, nos lares, nos hospitais, já que a epidemia tinha necessidade de uma arte pública. Falando do seu livro, Lebovici cita esta frase de Jacques Rancière: «Os artistas propõem-se mudar os pontos de referência do que é visível e enunciável, dando a ver o que não era visto, dando a ver de outra fez maneira o que não era muito facilmente visto.» Esta frase de Rancière é uma asserção geral, pertence a um outro contexto, não é motivada pelas questões da visibilidade suscitadas pelas respostas (moralistas, equivocadas e insuficientes) das instituições e dos poderes públicos à epidemia. Mas um bem conhecido teórico dos cultural studies, Stuart Hall, explicitou assim uma tarefa urgente dos estudos culturais face à «crise da sida»: «Analisar o que decorre da noção política e das complexidades da representação, os efeitos da linguagem, a textualidade como lugar de vida e de morte.» Elisabeth Lebovici respondeu, com o seu livro, a todas estas propostas e desafios, ao mesmo tempo que prestou testemunho desses «anos sida», vividos em regime de pânico e luto permanente, onde se afundaram as utopias e a euforia das duas décadas anteriores. E, ao declinar o título do seu livro na primeira pessoa, ao introduzir o «me», subscreve esta afirmação de González-Torres, artista nascido em Cuba e falecido, de sida, nos Estados Unidos da América, em 1996, aos 39 anos: «In this time of Aids, we all live and die in Aids, whether or not we die of Aids».

Partilhar artigo