JUNHO 16, BLOOMSDAY

LISBOA-MUNIQUE

A obra literária de Almeida Faria é feita de diferentes géneros e registos, às vezes no interior do mesmo romance, como acontece, por exemplo, em Paixão, o primeiro livro da sua «Tetralogia Lusitana», que, na sua complexa elaboração de várias vozes, se aproxima do romance polifónico. Desta vez, respondendo a um desafio que lhe foi lançado pela Electra, fez uma incursão no registo diarístico. O diário que escreveu para esta secção da revista que se chama «Livro de Horas» começa num dia triunfal, o 16 de Junho, o Bloomsday que Joyce inscreveu no calendário da literatura europeia moderna. Este diário começa assim por ser uma homenagem à ficção literária, aos seus feitos grandiosos (uma homenagem que se prolonga na evocação de um nome importante da literatura europeia, um escritor europeu por 118excelência, o alemão Hans Magnus Enzensberger, com o qual Almeida Faria mantém um já antigo diálogo). E, registando alguns dias de uma estadia em Munique, incluindo o dia da partida de Lisboa e terminando no dia do regresso, este diário é também uma tomada de distância em relação às coisas nacionais. De certo modo, esse gesto de distanciamento que consiste em colocar-se de fora (e o fora é um país estrangeiro) e daí lançar um olhar crítico e cosmopolita para dentro é um mecanismo comum à obra narrativa de Almeida Faria.

Esperando escapar ao temível vírus e ao seu séquito de variantes que nos seguem urbi et orbi e não nos darão tréguas, submeto as minhas narinas cronicamente entupidas à missão quase impossível de respirarem debaixo da máscara. Quando, num momento parolo da minha juventude, comprei uma cópia moderna das narigudas máscaras usadas pelos médicos venezianos durante a peste negra, não me passava pela cabeça ver-me um dia rodeado de caras meio tapadas por máscaras não-carnavalescas.

Antes do regresso deste país à democracia, voar foi para mim pura euforia, foi escapar ao bafo a naftalina, à redoma nacionalista do orgulhosamente sós que ainda ecoa em os portugueses são os melhores. Voar foi virar costas à letargia de uma sociedade hipócrita e paralisada, libertar-me do peso do mundo e de mim.

Agora, porém, voar passou a ser uma prova de paciência e resistência. A febre do lucro e a fúria do consumo transformaram extensas áreas do modesto aeroporto de Lisboa em bazar remendado, como um casaco apertado onde os ombros e os braços já não cabem. Entre os controles de segurança e as portas de embarque somos obrigados a desfilar ao longo de um longo percurso, todo em curvas, demasiado cheio de lojas e lojas abarrotadas de vinhos e licores, perfumes, tabaco e outras inutilidades, além dos tais pastéis de nata, bombas calóricas promovidas a preciosidade identitária.

"Antes do regresso deste país à democracia, voar foi para mim pura euforia, foi escapar ao bafo a naftalina, à redoma nacionalista do orgulhosamente sós que ainda ecoa em os portugueses são os melhores."

Passageiros em deambulações erráticas de repente param, telefonam ou enviam mensagens de última hora, fotografam tudo em volta e, esgotado o fotografável, auto fotografam-se. Se estarmos perto desta excitação frenética tem os seus riscos, embarcar num avião superlotado é mais arriscado ainda. Tirarmos as máscaras só para comer, ficarmos entalados em filas apertadas, enlatados durante horas num espaço fechado onde respiramos o mesmíssimo ar supostamente renovado, tudo isto se tornou pouco recomendável. A evitar.

No assento à nossa frente, um sujeito volumoso, cheio de si, tosse e volta a tossir, sem se esforçar por travar a teimosa tosse. Estranhos dias estes em que tossir ou espirrar provocam alarme! Nos lugares A e B da nossa fila, um casal, sem falar, sem se tocar, acaricia, alisa, afaga, hipnotizado, com delicadezas quase eróticas, os minúsculos ecrãs rectangulares dos seus telemóveis. Devo ser o único a espreitar pela janela. Ninguém se interessa por olhar nem a terra que depressa se afasta nem os céus claros nem as convulsas explosões e implosões de nuvens que

Arnold Böcklin, A ilha dos mortos, 1880

Tal como imperceptíveis desaparecem, não têm nem ideia do que seja morrer. (.............)

É provável que creiam na ressurreição, felizes e despreocupadas como eu (..............)

Sim, durante a noite transmutam-se, teimosas, estas criaturas sem violência e engenhosas.

Hans Magnus Enzensberger, Die Geschichte der Wolken [A história das nuvens]

Se me demoro fixando a inconstância destas nuvens, nómadas celestes em constante mutação, fantasio figuras, fantasmas, caras: um Ícaro atrevido tombando do tecto do mundo porque o sol lhe derreteu a cera das asas

insignificantemente fora da costa houve

um chape suave na água era Ícaro que se afogava

William Carlos Williams, «Landscape with the Fall of Icarus» [Paisagem com a queda de Ícaro]

Numa nuvem gorda, arredondada, fantasio Ganimedes, o mais belo dos jovens mortais da Antiguidade. Foi cobiçado por Zeus que o queria no Olimpo e que, graças à sua famosa arte do disfarce, se transformou em águia e o raptou. Rembrandt divertiu-se invertendo o mito ao pintar um Ganimedes feioso e choroso, um puto literalmente mijando-se de medo ao ser levado pelos ares no bico e nas garras do volúvel e mutável deus dos deuses.

Os céus sempre atraíram e intrigaram os humanos. Das minhas magras leituras bíblicas, recordo a escada de Jacob que ligava a terra ao «jardim das nuvens», como lhe chama Lourdes Castro. No tempo em que os anjos ainda abundavam, estes seres angélicos, arqueólogos de almas, desciam por esta scala paradisi e voltavam a subir ajudando a ascensão das belas almas:

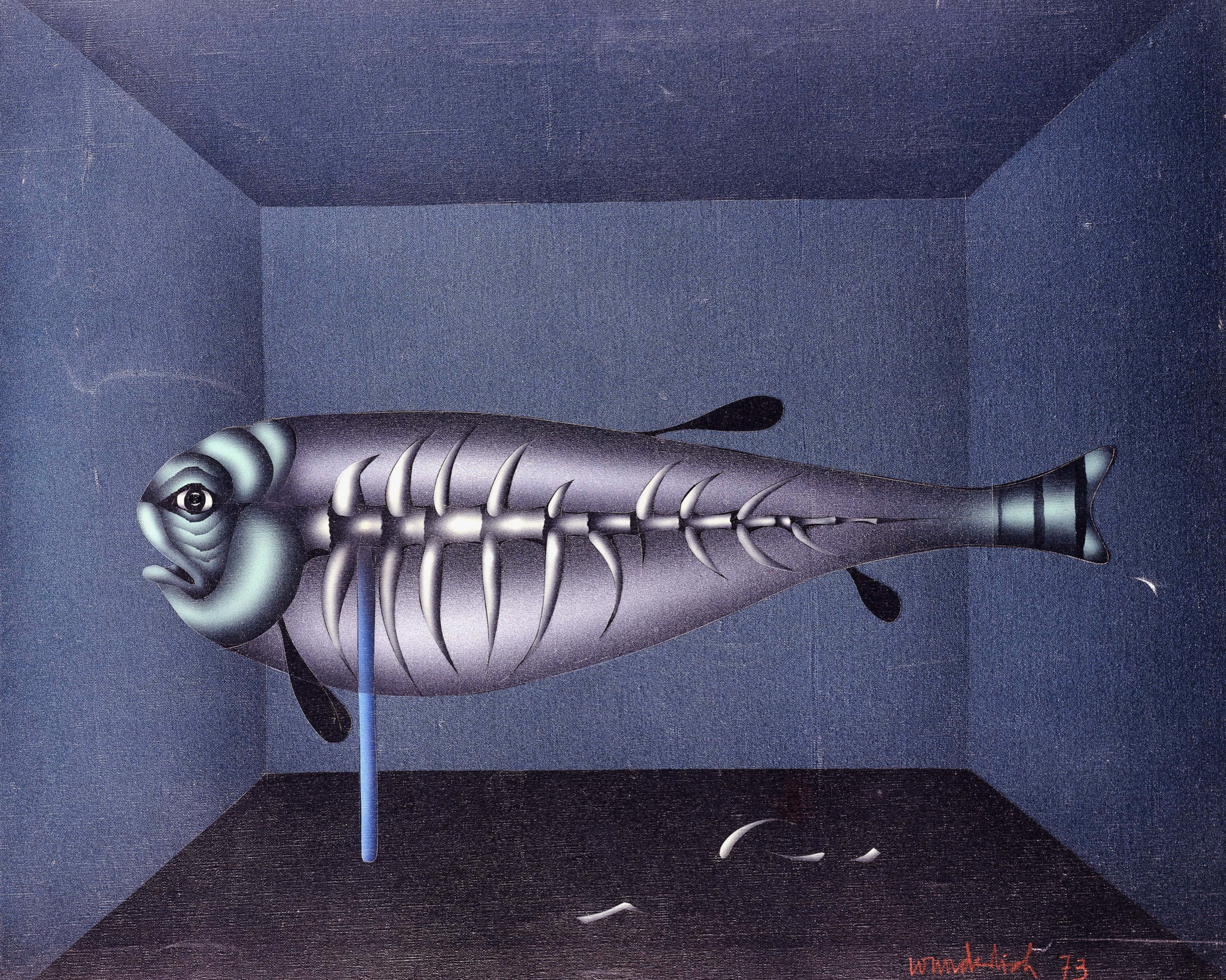

Paul Wunderlich, Fish form, 1973 © Fotografia: Scala, Florença / Christie’s Images, Londres

Os anjos eram outrora tão numerosos Como as espécies de moscas. O céu ao crepúsculo Costumava estar cheio deles. Tinhas de agitar os braços Para afastá-los.

Charles Simic, «In the Library» [Na biblioteca]

There are more things in heaven and earth, Horatio, than dreamt of in your philosophie.

Cansado da preguiçosa tarefa de contemplator coeli, fechei por instantes os olhos e, quando os reabri, sobrevoávamos o luminoso sul da França e a Suíça nevada, com o Mont Blanc subindo de um lençol de neve parda na luz azul da tarde. Pouco depois, a Baviera surgia imitando uma pintura flamenga antiga: campos de cultura intensiva como amplos jardins, represas verde-azuladas, florestas de castanheiros entre outras árvores, inidentificáveis. À medida que o avião perdia altitude para se fazer à pista, fui distinguindo arbustos de flores claras como restos de uma neve improvável neste quase-Verão bávaro.

Agora, à noite, bebo uma cerveja bávara em honra deste Bloomsday que há anos festejámos em Dublin com a Hélia, a Luísa e o Paulo Castilho. Conta-se que Nora, futura namorada de James Joyce e futura Molly Bloom, terá dito nessa data: fiz de Jim um homem. Sejam ou não inventados o facto e a frase, alegra-me imaginar que um momento lascivo naquele 16 de Junho de 1904 tenha posto em andamento o monumento romanesco centrado em Leopold Bloom, epopeia profana e profanadora, celebração iconoclástica do encontro erótico entre a católica Irlanda e a sua espantosa herança irónica. Bloomsday deve ser caso único: um dia dedicado não a um deus, a um santo, a uma figura histórica ou lendária, mas a uma personagem literária.

[...]

Partilhar artigo