Aparentemente, não há nada mais simples do que a identidade. De maneira que, ainda antes de começar, podíamos dar o assunto por arrumado, já que não há aqui nada a indagar. Com efeito, não é de agora que se sabe que a identidade é veritas per se nota, ou seja, que fala por si; dela, pois, não haveria que dar conta nem razão: a sua formulação far-se-ia por via negativa, escorando-se a proposição correspondente no primeiro princípio de todo o pensar e de todo o ser: o princípio da não-contradição. Mas se, apesar de tudo, descermos de tão altas especulações, teremos de conceder que, para o comum dos mortais, a identidade é antes um sentimento, em virtude do qual todos acreditamos ser idênticos a nós mesmos. Simplesmente, esse verbo não pode deixar de levantar suspeitas. É que, no fundo, a identidade não é nem um conceito nem um sentimento, mas uma crença. Ora, é tão difícil destruir racionalmente uma crença em si e por si mesma como erradicá-la sentimentalmente, já que o cruzamento de uma racionalidade que se busca (mas que está por vir e que permanece sempre pendente) e de um sentimento paradoxalmente tido como ponto de partida se encontra sempre carregado de uma forte emotividade. Daí que, de forma reactiva, se busque desesperadamente uma estranha dominação salvadora, a fim de se assegurar uma existência acometida de uma ponta à outra pelo imprevisto e pelo inusitado, e num transe contínuo de deixar radicalmente, absolutamente de ser. E é precisamente esse mecanismo de compensação que sobrepuja o fundo contínuo de uma emotividade sempre reprimida (a do conhecimento da sem-razão da própria morte pendente e do próprio nascimento sempre pressuposto) para adquirir a sensu contrario uma emotividade ainda mais forte, e, no fundo, mais irracional. Tal é, como teremos oportunidade de examinar, a identidade exacerbada como identitarismo. Em 1959, Max Horkheimer disse lapidarmente a propósito do patriotismo (ou melhor: do patrioteirismo) alemão algo que pode aplicar-se a qualquer crença identitária: «Se o patriotismo na Alemanha é tão temível é porque não tem nenhuma razão de ser (literalmente: por carecer de fundamento: grundlos).»

O filósofo espanhol Félix Duque, recorrendo por vezes a exemplos do laboratório político espanhol, procede neste texto a uma análise crítica do «identitarismo», que é o nome que ele dá à crença mística e essencialista na identidade, responsável por dois fenómenos políticos muito actuais: o populismo e o nacional-populismo.

Richard Prince, Sem título (Cowboy), 1991

"Do lado russo, destaca-se a figura (entre o tenebroso e o grotesco) de Aleksandr Dugin (também ele antigo conselheiro de Vladimir Putin, em estrito paralelismo com Steve Bannon), cuja missão consiste em salvar a Europa do liberalismo e do satânico lobby gay."

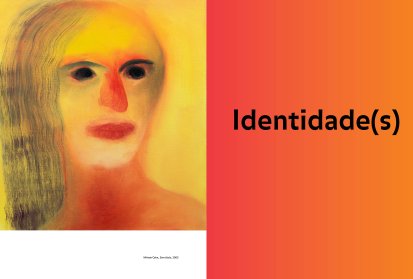

Miriam Cahn könnteichsein [podiasereu], 2015 © Fotografia: Cortesia da artista; Galerie Jocelyn Wolff, Romainville; Meyer Riegger Gallery, Berlim e Karlsruhe

Por isso: «Nele não se encontra ponta de amor, […] nada que não seja ânsia de poder (Machtgier) e agressividade.»1

Certamente, o idioma dá conta da polissemia desta crença, tão entranhada como perigosa, ao dispor de um mesmo termo para enfatizar a modalidade em que esta se apresenta, a saber: a necessidade (no sentido de estar necessitado de alguma coisa: a besoin francesa ou o bisogno italiano; e o facto de essa alguma coisa não poder deixar de ser o que é).

Daí que algo aparentemente tão abstracto como a identidade se mostre como o mais candente dos motivos: o desejo ou conatus de ser e continuar a ser, sabendo que a todo o momento se está sujeito a deixar de ser, radicalmente. E isto nos diversos níveis nos quais se desdobra a crença na identidade: como indivíduo ou como pertencente a uma família ou estirpe, a uma nação, a um Estado ou, no limite, à humanidade no seu todo. Só que o grau de emotividade — e de ansiedade — vai diminuindo à medida que vão aumentando os níveis de pertença; daí que a identidade nacional tenha de ser consciente e artificialmente fomentada, com alertas constantes para o perigo sempre presente da sua perda, enquanto a crença numa identidade estatal, quando não se identifica com a nacional, quase não tem capacidade de suscitar sentimentos de pertença e identidade que vão além dos suscitados pela posse de um passaporte ou de um documento nacional de identidade, por mais que o politólogo Dolf Sternberger tenha cunhado, em 19792, o termo «patriotismo constitucional», que Jürgen Habermas tem vindo a defender desde então com particular afinco.3

Desta forma, salvo no caso da identidade individual (e da sua perda sempre possível), os demais sentimentos de identidade foram artificialmente criados para dar sentido a uma sempre possível entrega dessa individualidade (ao ponto de se estar disposto a morrer abnegadamente ou a matar patrioticamente aqueles que queiram aniquilar o meu grupo de pertença). Esta crença artificial, deliberadamente difundida através da família em que se cresce, da educação e da doutrinação, provém de uma crença miticamente reforçada (por exemplo, a Pátria como um arché). E, assim, essa crença é teoricamente revestida por um princípio lógico, ao mesmo tempo que é emocionalmente colorida a partir da convicção — por mais latente e reprimida que seja — do carácter frágil e precário desse constructo comunitário. Tudo isto pode ser resumido num lema, tão conciso como peremptório: «Tudo pela Pátria.» Tal seria a essência do patriotismo, a um passo já do patrioteirismo.4

Perante tão perigoso extremismo, talvez se justificasse arriscar uma definição da identidade a partir do expediente lógico que, não obstante, também poderia ter efeitos sobre a crença sentimental nessa identidade íntima. A saber: um sujeito só é idêntico a si mesmo se o seu atributo essencial e universal (aquilo que ele é), ao afirmar-se como tal, reconhecer a diferença específica e particular que o faz existir. Isto é: não se pode ser só «espanhol», mas espanhol na condição positiva de ser castelhano, ou negativa de não ser catalão ou navarro, etc.

Desta precisão depende o passo crucial que vai da crença na identidade até à defesa do identitarismo. Com efeito, o crente identitário não admite essa equiparação, uma vez que defende que ou se é, de modo geral, espanhol e nada mais, ou se é verdadeiramente espanhol por se ser castelhano ou madrileno, com o perigo evidente de que, perante esta disjuntiva, se passe a uma oração condicional excludente: se ser espanhol se identifica com ser (apenas) castelhano ou madrileno, então ser navarro ou catalão não é ser um verdadeiro espanhol, ou é-o de forma diminuída, provinciana.

Na verdade, o que encobre o identitarismo é evidente: trata-se de impor uma crença mítica, essencialista (segundo a qual o «Povo» continua a ser o mesmo ao longo da sua história, configurando-se, assim, como Nação), contra a realidade fáctica de uma existência sempre variável, sempre instável, devido às contingências da história. Contingências que hoje, sobretudo no bloco ocidental, representam a transferência de poder da burguesia, cimentada na indústria mecanizada, para uma nova classe emergente e disruptiva: financeira e tecnocrática, baseada na absolutização da tecnologia informática e comunicacional, o que conduz à pauperização progressiva das chamadas «classes médias» e à substituição, nos níveis inferiores, do proletariado pelo «precariado». Essa transformação do liberalismo num neoliberalismo global, especulativamente financeiro e digitalmente tecnocrático, exacerba ainda mais o sentimento de uma identidade vulnerada, dando assim origem, por reacção, ao florescimento do populismo, na sua vertente extrema: o nacional-populismo.

O populismo surge pela constatação de uma heteronomia dos fins nas sociedades pós-industriais e neoliberais, as quais, sempre à beira do colapso, geram, no entanto, e paradoxalmente, um hiato cada vez maior entre a base e o poder; ora, dado que, nos regimes democráticos, é a base que decide o poder mediante a realização de eleições, aquilo que acima de tudo o populismo propugna é ganhar (ou recuperar) a hegemonia do «povo», para lá da partidocracia, que — segundo a costumeira acusação — reparte esse poder, utilizando, embora de maneira mais ou menos sub-reptícia, alguns elementos capitais daquilo a que se poderia chamar «populismo filosófico».

"Essa transformação do liberalismo num neoliberalismo global exacerba ainda mais o sentimento de uma identidade vulnerada, dando assim origem, por reacção, ao florescimento do populismo, na sua vertente extrema: o nacional-populismo."

Sobretudo no que respeita à questão da hegemonia e da criação de significantes vazios por um processo de abstracção, em virtude do qual os diversos conteúdos dos ideais ou símbolos em que os diversos estratos das classes médias se reconheciam, e que são agora objecto de disrupções que geram ressentimento, são equiparados numa lógica de equivalência dos conflitos sociais, da mesma forma que os estratos afectados são globalmente identificados como «povo», opondo-se com igual simplicidade (mas eficaz) à «casta», na qual se englobam os múltiplos aparelhos fácticos da sociedade e ideológicos do Estado.

Além disso, a «lógica» populista inclina-se para o pressuposto de que a relação entre, digamos, a casta e a gente é, em termos hegelianos, a relação essencial entre o todo e as partes, caracterizada precisamente pelo facto da indiferença que cada lado da reflexão tem imediatamente em relação ao seu outro em geral. É por esta razão que é necessário que haja um líder que acrescente algo às partes, a saber: uma relação de equivalência que sirva de suporte geral às reivindicações, em virtude de uma facção particular que se singulariza, aglutinando, assim, as partes como um todo.

[...]

Partilhar artigo