A sociologia da arte é certamente o domínio das ciências sociais com que Nathalie Heinich surge mais frequentemente associada. Livros como Être artiste (1996, nova edição em 2012), Le triple jeu de l’art contemporain (1998) e Le paradigme de l’art contemporain (2014), entre muitos outros sobre arte e sobre as querelas da arte contemporânea, constituem estudos de referência nesta área. Mas esta socióloga, com uma obra vastíssima e muito plural quanto aos seus objectos, e até quanto aos géneros e registos que pratica, há quase uma década que se ocupa de outras matérias. Em 2018, deteve-se na questão da identidade e das suas controversas definições num pequeno livro que se intitula precisamente Ce que n’est pas l’identité. Esse livro, assim como as suas contribuições públicas, enquanto intelectual, para um debate muito aceso e às vezes violento que tem dominado, em França, o espaço público, estão na base desta entrevista. Mas não podemos esquecer que na obra de Nathalie Heinich o primeiro momento em que se dá uma incursão nas questões da identidade (na circunstância, da identidade feminina) foi num livro de 1996, intitulado États de femme: L’identité féminine dans la fiction occidentale. Desde o momento em que esse livro foi escrito até hoje, o feminismo conheceu profundas evoluções e deu origem a novas controvérsias. E as políticas da identidade provocaram efeitos que são verdadeiros terramotos sociais e culturais. Nathalie Heinich tem-se situado num posto de observação crítica destes terramotos, o que nas circunstâncias actuais gera necessariamente polémica ou até faz com que se ergam barricadas.

A socióloga francesa Nathalie Heinich, autora de Ce que n’est pas l’identité, defende nesta entrevista o «universalismo» contra as especificidades identitárias. Pelas suas posições públicas, tem estado envolvida em enormes polémicas, explicáveis pelo modo como estas questões, olhadas durante muito tempo, no ambiente intelectual francês, como um produto nefasto dos vários studies desenvolvidos nas universidades americanas, desencadearam ultimamente uma autêntica «guerra civil».

ANTÓNIO GUERREIRO Comecemos pelo seu livro que se chama Ce que n’est pas l’identité. Porquê definir a identidade negativamente, por aquilo que ela não é?

NATHALIE HEINICH Trabalhei muito sobre a questão da identidade e desde há muito tempo. O meu livro États de femme, sobre a identidade feminina na ficção ocidental, é de 1996. Acho que é um conceito extremamente útil de um ponto de vista científico, um instrumento analítico importante. Mas assistiu-se nos últimos vinte anos, cada vez com mais frequência, a usos politizados dessa noção. Em França, a noção de identidade nacional foi usada por Nicolas Sarkozy, e depois a utilização do conceito foi feita pela extrema-esquerda, através da importação de tendências americanas que consistem em inscrever os indivíduos em grupos, em comunidades vitimizadas, desenvolvendo uma política a que chamo «identitarista». E assim temos hoje usos políticos, politizados, da noção de identidade, tanto à esquerda como à direita. Considero-os muito redutores em relação à riqueza da noção de identidade e baseiam-se numa concepção completamente errada da identidade. Pensei então que seria mais pedagógico partir das ideias de identidade que estão muito presentes no espaço público para chegar a uma definição positiva da identidade, em vez de fazer uma exposição sistemática da noção de identidade, tal como teria feito há trinta anos, antes de essa palavra ter a difusão que tem hoje no espaço público. Dou-lhe um exemplo: o que há dez anos qualificaríamos de «cultura», de um ponto de vista antropológico, hoje qualificamos como identidade.

AG Quando escreveu États de femme, a questão da identidade, pelo menos em França, ainda não tinha adquirido o sentido que tem hoje. Qual era então o seu quadro teórico?

NH O meu quadro teórico consistia em sair de uma categorização clássica em sociologia, quer segundo o critério das classes sociais, quer segundo o critério dos sexos, para introduzir uma maneira mais complexa e mais subtil de pensar as diferenças de estatuto das mulheres. Um dos problemas dos estudos de género é que eles tomam as mulheres como um bloco, como se todas as mulheres tivessem o mesmo estatuto. Em États de femme introduzi uma categoria interna ao estatuto de mulher, a que chamei «estados», para explicar porque é que as mulheres não ocupam as mais altas posições e porque é que as que ocupam são muito hierarquizadas e convencionalizadas, como se vê na ficção. A ficção dá-nos as representações dessas marcas convencionais de estatuto no interior do estatuto de mulher. Foi um livro completamente ignorado pelos estudos de género porque não segue no mesmo sentido desse tipo de estudos, na medida em que não globaliza o estatuto de mulher. Pelo contrário, mostra que há uma divisão em estados muito diferentes. E, por outro lado, não se baseia na ideia de que as mulheres são sistematicamente discriminadas, alienadas, etc., mais não seja porque também instauram discriminações entre elas. Esse livro baseia-se na noção de identidade não num sentido político e normativo, mas através do exame das diferentes maneiras como o indivíduo se percebe a si mesmo, se apresenta aos outros e é designado pelos outros. Elaborei assim um modelo que considera a identidade como consequência desses três momentos identitários que são a auto-percepção, a apresentação e a designação. Distingue-se quer do modelo unitário, que consiste em pensar que a identidade é una, quer do modelo binário, muito clássico nas ciências sociais, que opõe uma identidade pessoal, considerada mais autêntica, a uma identidade social. Quis sair desse modelo binário, implicitamente normativo. E voltei a utilizá-lo nos meus trabalhos sobre a identidade de artista e de escritor. Trata-se de trabalhos sociológicos, muito diferentes do que fazem tanto os políticos como os universitários militantes — os «academo-militantes», como lhes chamo —, que utilizam a noção de identidade num sentido normativo, inscrevendo à partida as pessoas em categorias colectivas, não considerando senão uma única dimensão da identidade e impondo-lhes essa marca identitária, sem nunca terem em conta a especificidade dos contextos nos quais se desenrola o processo identitário.

"Temos hoje usos políticos, politizados, da noção de identidade, tanto à esquerda como à direita [...] muito redutores em relação à riqueza da noção de identidade."

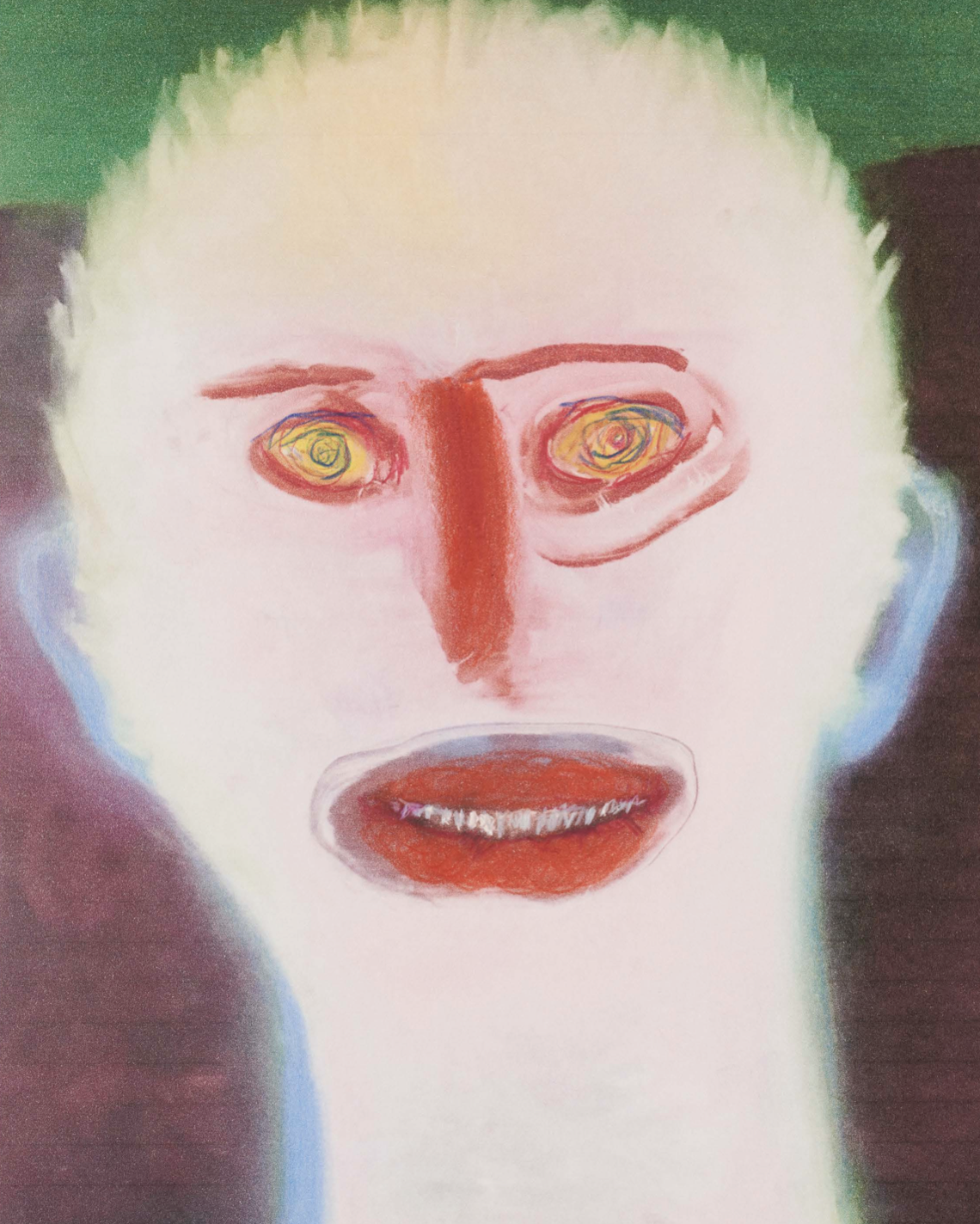

Miriam Cahn, farbig [coloured], 2018 © Fotografia: Cortesia da artista; Galerie Jocelyn Wolff, Romainville; Meyer Riegger Gallery, Berlim e Karlsruhe

Hans-Jörg Mayer, Sem título, 1991

Cortesia do artista

AG Olhando retrospectivamente, podemos dizer que se passou da reivindicação da diferença para a reivindicação da identidade?

NH É mais complicado do que isso, nem sempre é assim. Como mostro em Ce que signifie l’identité, a identidade significa simultaneamente diferença, isto é, a especificidade e a similitude: a identidade definida pela diferenciação e a identidade definida pela assimilação. E isso faz parte da extrema riqueza dialéctica desta noção. No movimento woke, que está cada vez mais presente no domínio cultural e universitário, é o uso assimilador e comunitarista da identidade que domina, e as identidades colectivas são consideradas independentemente do contexto em que os indivíduos se inscrevem. E a dominação ocupa um lugar central ou mesmo exclusivo na descrição dessa «comunidade», seja ela de sexo, de orientação sexual, de raça, de religião, etc.

AG Os cultural studies e todas as suas disciplinas tiveram um papel importante na actual problemática da política da identidade. A França resistiu durante muito tempo à entrada dos diversos studies, importados dos Estados Unidos, mas parece que a situação mudou nos últimos tempos.

n h Há ainda alguma resistência, felizmente. Por exemplo, faço parte de um colectivo de universitários chamado «Observatoire du Décolonialisme et des Idéologies Identitaires», onde somos cada vez mais a denunciar o papel nocivo dos studies na qualidade do que se produz nas ciências sociais. Mas essa vaga vinda dos eua difundiu-se rapidamente e de maneira brutal; não é fácil resistir, desde logo porque há um efeito de moda e de intimidação, porque é muito radical, para além de um efeito de culpa, já que recusar a pertinência da aproximação aos fenómenos pelo filtro identitário é expor-se logo à acusação de que se é racista, sexista, homófobo ou até, muito simplesmente, «de direita», mesmo que muitos de nós nos situemos à esquerda. A maior parte de nós opõe-se por razões ligadas à qualidade da produção e da investigação universitárias e não por razões políticas. O que contestamos é pura e simplesmente a redução de toda a forma de investigação ao militantismo político, em detrimento da ciência e da produção de saber.

"O uso assimilador e comunitarista da identidade domina, e as identidades colectivas são consideradas independentemente do contexto em que os indivíduos se inscrevem."

AG É essa preocupação que a leva a evocar no seu livro, com muita veemência, o princípio da neutralidade axiológica…

NH Absolutamente. Sempre segui essa neutralidade no meu trabalho de socióloga, inclusivamente no meu trabalho sobre a arte contemporânea, o que é um pouco complicado porque é um terreno minado. Para mim, essa neutralidade é fundamental, é o que eu defendo na brochura Ce que le militantisme fait à la recherche. Defendo-a por razões que não são políticas, mas por razões científicas, por razões que têm que ver com a qualidade da ciência e com a autonomia do saber em relação aos objectivos militantes que a meu ver não têm lugar no mundo da investigação. A França tem oposto uma certa resistência a esta corrente, porque tem uma tradição universalista, e consideramos que no nosso regime republicano os indivíduos, os cidadãos, não se definem pela pertença a uma comunidade restrita baseada nos critérios do sexo, da raça, da orientação sexual, etc. Somos absolutamente contra o comunitarismo militante e penso que esta cultura universalista nos dá os meios intelectuais e políticos para resistir a esta invasão dos «despertos», não em nome de uma posição de direita que recusa toda a forma de progressismo, mas em nome de uma velha tendência da esquerda republicana. Há duas posições que se opõem no interior da esquerda: de um lado, a esquerda radical, a que chamo «identitarista», totalmente impregnada do movimento woke, comunitarista; do outro, a esquerda republicana, universalista e laica.

[...]

Partilhar artigo