Era assim Andy Warhol, que nasceu em 1928 e morreu em 1987, a quem a filósofa Anne Cauquelin chamou «um falso moderno, um verdadeiro contemporâneo ». O que dizia sobre arte não desmentia o que fazia da arte, pela arte e para a arte — confirmava-o com intencional e desafiadora eloquência. Num daqueles seus aforismos, nos quais tendiam a coincidir juízos de valor e juízos de realidade, declarou: «O que vende é o êxito.» A esta afirmação podemos juntar outras: «A arte é já publicidade. A Gioconda poderia ter servido de suporte a uma marca de chocolates, à Coca-Cola e a muitas outras coisas.» Ou: «Todos os quadros deveriam ser da mesma medida e da mesma cor de modo a que pudessem ser intermutáveis e que ninguém tivesse o sentimento de ter um bom ou um mau.»

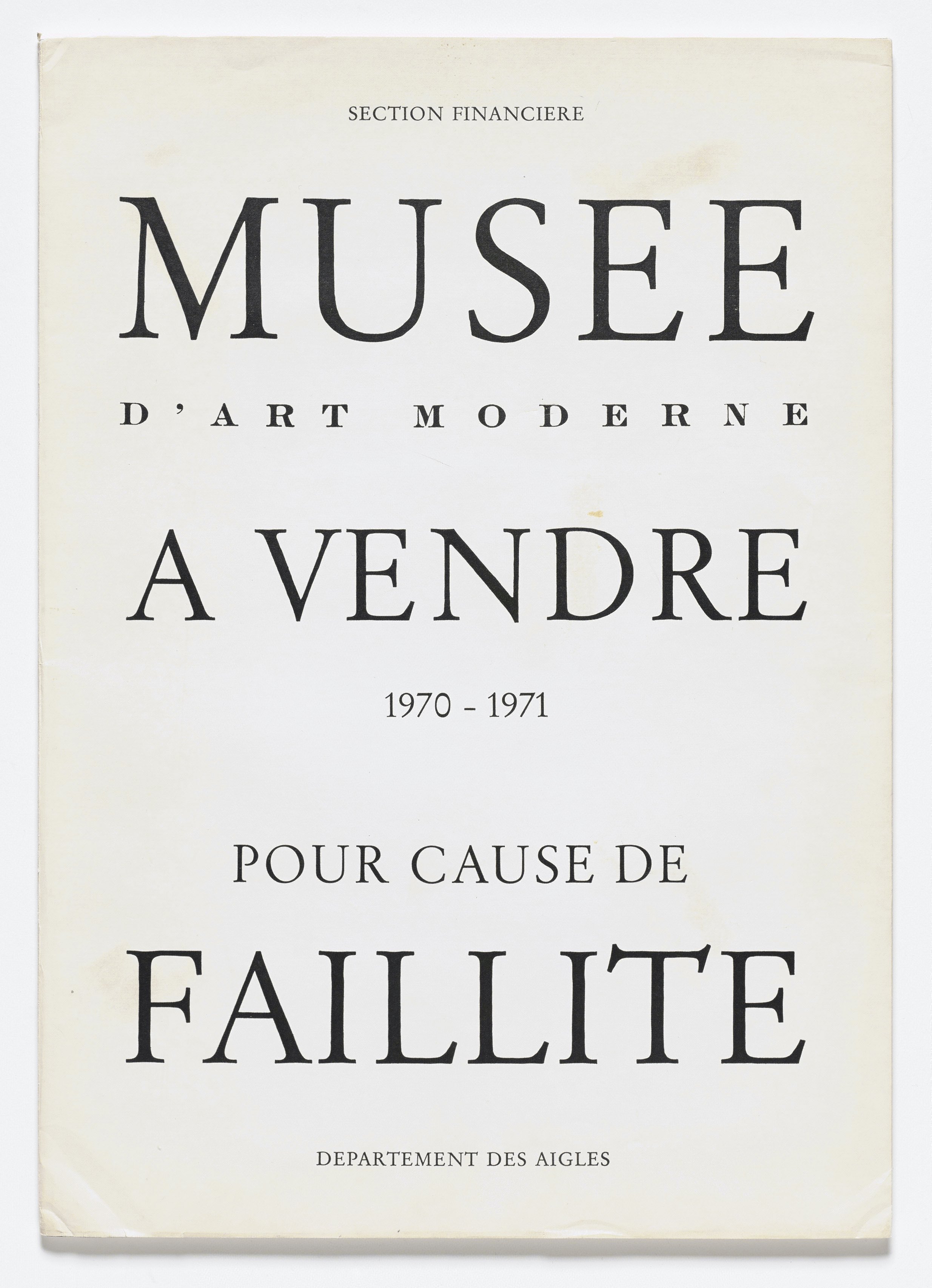

Este grande performer e impressor da imagem estereotipada com que se apresentava ao mundo levava ao sentido das suas palavras o prolongamento do sentido das suas obras. E enunciava em voz alta, com acintoso desaforo, aquilo que praticava, com provocante desdém, confessando: «Acorreria à inauguração de qualquer coisa, incluindo de uma casa de banho.» Ao declarar: «Ser bom nos negócios é a forma de arte mais fascinante», explicava: «Comprar é bem mais americano do que pensar». E vaticinava: «Um dia, todos os grandes armazéns [comerciais] irão tornar-se museus e todos os museus tornar-se-ão grandes armazéns. » Para ele, a arte e o negócio da arte eram inseparáveis e fundiam-se numa moeda de duas faces com sinais e traços uma da outra.

Já sabemos que as palavras modernidade e pós-modernidade, como periodizações históricas, categorizações culturais e classificações artísticas, nos aparecem sempre prontas a ser discutidas e controvertidas, dando origem a uma interminável indústria de colóquios, seminários, debates, talks e outras formas de ocupação densa e inconclusiva das horas e dos minutos. Mas, ainda assim, podemos usá-las para dizer que, na passagem da modernidade à pós-modernidade, o artista que estas e outras surpreendentes coisas disse, pegando num fio que Salvador Dalí já tinha antes puxado, mas concedendo-lhe um extremo, um alcance e uma dimensão com que deu muitas voltas ao mundo, anunciou o que actualmente está à frente dos nossos olhos habituados a tudo.

Na sua elegante indiferença, exibiu-se ele como um dos grandes e provocadores símbolos da Pop Art. Mas, pelo que disse e pelo que fez, o fundador da Factory tornou-se muito mais do que o rosto serigrafado de um movimento ou de uma escola. Atingiu a altura do precursor que vaticinou (e premeditou) o que, na arte, aconteceu após esses anos em que se cumpriu o seu reinado de rei coroado com uma coroa cujo dourado tinha a cor que o ouro só tem quando não é ouro.

Andy Warhol tinha o talento de dar a volta ao contrário para chegar ao sítio aonde queria chegar. Para ele, o mundo era o fantasma da arte que era o fantasma do mundo, e só o dinheiro, como convenção-ficção mais real do que o real de qualquer realidade, os ligava, tendo o artista por padrinho dessas núpcias mercantis ou por fiador desse negócio criativo.

A arte que se tem feito, nos anos que se vêm sucedendo a esses anos em que Warhol mudou a ideia de arte, fala da crise — e da crise da arte —, mesmo quando não é disso que fala. A arte contemporânea está assente num subsolo de crise e de crítica, fazendo das fraquezas, forças. Assim acontecia com o autor daquela cadeira eléctrica que surge em extenuada repetição numa série das suas obras mais celebradas e que é um emblema posto na lapela gasta do tempo.

Falar do que Andy Warhol falava e falar disso como ele falava é falar de arte contemporânea. Falar de dinheiro, vendas, compras, inaugurações, êxito, publicidade, marketing, comunicação, poder é falar do sistema em que a arte se tem feito e que a define, avalia, valoriza, consagra e ameaça (dirão alguns). Mas, se a arte contemporânea for isto, será isto muito aquém e muito além disto que também é. Tudo o que dela se pode dizer tem no fim o ponto de interrogação das perguntas a que se dão como respostas outras perguntas.

A arte contemporânea e o sistema que ela foi constituindo para nele se instituir são hoje um dos mais poderosos dispositivos globais de captação e compreensão do nosso tempo, na definição que confronta e conclui. Tendo a Electra como seu propósito fundador o de ir traçando as linhas com que o retrato móvel da «nossa grande época» se faz e se desfaz, não seria possível que um dossier, mesmo inevitavelmente incompleto e provisório, dedicado à arte contemporânea ficasse por fazer.

Que arte é esta que a si mesma se chama, com apaixonada obsessão e soberana consciência de si, contemporânea? Quais são as condições em que se realiza e as circunstâncias em que se produz, expõe, impõe, comercializa e globaliza? Qual é o motor que lhe dá impulso, movimento, direcção, velocidade, aceleração, mudança? Que metabolismo lhe dá vida, crescimento e reprodução celular?

De que sistema falamos quando falamos deste sistema feito da proliferação de centros, museus, galerias, ateliers, espaços privados e públicos, redes; de bienais, trienais, festivais, feiras, leilões; de vernissages, finissages, conferências, talks, lançamentos, performances, happenings? Que mecanismos garantem a sua legitimação simbólica, institucional e fiduciária? E quais as forças centrífugas e centrípetas que dão forma aos seus círculos de certificação, consenso e consagração, assegurando a consistência dos seus estratos de validade e a rapidez dos seus circuitos de valorização? Quais são e como são representados os papéis de artistas, mediadores, curadores, programadores, produtores, conservadores, galeristas, marchands (agora dealers), gestores, directores de comunicação, editores, coleccionadores, mecenas, críticos, historiadores, jornalistas, comentadores, influencers, fundos financeiros, especuladores, nesta peça que tem o mundo por palco, a imanência por transcendência e o instante por eternidade? Num meio e no meio de tanta proliferação, tanta repetição, tanta exibição, tanta saturação, em que parece já tudo ter sido mostrado e visto, experimentado e explorado, como é possível que surja ainda a criação, a invenção, a novidade, a originalidade, a surpresa, o espanto, o futuro?

André Malraux, que nasceu em 1901 e morreu em 1976, viveu e deu testemunho das grandes tragédias do século XX. Por uma disposição que nunca o abandonou e na qual se situava o ponto em que a sua necessidade de contemplação se equilibrava com a sua urgência de acção, escreveu nervosamente milhares de páginas sobre arte, numa busca sem pausa. Ele foi uma espécie de contra-Warhol, embora ambos tivessem em comum o divino dom da mistificação.

Enquanto o americano queria baixar, banalizar, normalizar, dessacralizar, massificar, materializar, sensacionalizar, exteriorizar, descodificar, desmitificar, medianizar (alguns dirão: mediocratizar), mediatizar, comercializar, o francês queria elevar, engrandecer, excepcionar, singularizar, intelectualizar, espiritualizar, interiorizar, codificar, canonizar, sublimar, proteger, sacralizar, mitificar. Se o primeiro fazia de tudo uma comédia humana, o segundo fazia de tudo uma tragédia divina. Mas em ambos havia em comum o instinto de uma escuta animal da respiração do universo.

Atribui-se a Malraux uma afirmação-predição que há muitas razões para acreditar que a sua boca não pronunciou nem a sua mão escreveu. Com este engano ou mal-entendido, que nunca ninguém conseguiu pôr fora da circulação que o levou a todo o lado, ficamos num campo minado, onde à entrada poderíamos ser recebidos pelo vulto vagaroso de um Jorge Luis Borges que gostava muito de baralhar as pistas e indefinir as fronteiras entre o autêntico e o apócrifo, o verdadeiro e o falso, o real e o imaginário. À saída de tal campo armadilhado, aparece a despedir-se de nós a figura funambulesca de um Andy Warhol que falsificou a sua certidão de nascimento e adorava a cópia falseada das imagens que assim davam ao mundo uma alucinação repetitiva. Para ele, a frivolidade era uma forma de lucidez, a fama uma substância da arte, a ligeireza uma máscara da gravidade, o mundano uma categoria metafísica, o efémero uma condição do eterno e a banalidade uma característica do visionário.

Aquilo que se disse que Malraux tinha dito, sem que afinal alguma vez o dissesse, era uma cópia sem original nem assinatura autenticada. Mais do que qualquer outra coisa que tivesse afirmado, essa fake quote correu mundo e, passados tantos anos, ficou no tempo como uma estátua erguida à credulidade voluntária e voluntarista. Tornou-se uma das sentenças mais propagadas e propaladas no planeta. Transformou-se numa das verdades mais acreditadas e citadas do mundo. Warhol, cuja história do Museu do Prado pode afinal ser tão autêntica como a frase de Malraux, haveria de ter inveja desta falsidade que parecia transportar em si uma verdade mais verdadeira do que a verdade da verdade, pois foi inventada, com intenção ou por acaso, na fidelidade ao tom oracular, profético e trágico do seu apócrifo, mas verosimilhante autor.

Afirma essa frase-sentença atribuída ao criador de O Museu Imaginário: «O século XXI ou será espiritual [numa outra versão: ou será religioso] ou não será.» Os intermináveis exegetas partiram daqui para lembrar que, para Malraux, o que era religioso e espiritual era a arte, metamorfose dos deuses e anti-destino dos homens e das mulheres.

Disse o romancista de A Condição Humana: «O único domínio onde o divino será visível é a arte, seja qual for o nome que lhe dermos.» E Roger Caillois decifra no autor de As Vozes do Silêncio esta prometaica ideia da arte: «Mantém ao mesmo tempo a certeza — meio pressentimento, meio desafio, simultaneamente protesto e consolação — de que, se os Deuses não criaram o Homem imortal, este dispõe de um meio de provar que eles foram tímidos e, por essa via, mitigar a maldição.» Esse meio é a arte, mas a ideia que Malraux tinha da arte daria a Warhol a possibilidade de um riso fino e gelidamente zombeteiro.

Esse jogo de risos — ou será uma guerra fria? — provocados pelo que cada um acha ou não acha do que a arte é ou não é encontra abrigo na piada, senão de tom, pelo menos de intenção um pouco warholiana, que Malraux lançou sobre Marcel Duchamp e os seus descendentes e sucessores: «A Gioconda sorri porque todos os que lhe desenharam bigodes estão mortos.»

Da arte do nosso tempo, esta que se chama contemporânea, Malraux foi afinal o adivinho forçado e falhado; Warhol foi dela o profeta voluntário e visionário. Para essa arte sem cânone, talvez o único absoluto seja, afinal, o dinheiro e a sua religião fiduciária. Malraux havia um dia dito que «a arte é a moeda do absoluto». E assim, por uma daquelas voltas ao contrário de que Warhol gostava, a moeda do absoluto tornou-se o absoluto da moeda — e isso também é uma nova forma de sagrado. No final de contas, o que apareceu como dito por cada um deles tem em comum este ponto de intersecção numa simetria que tem o passado e o futuro à espreita.

Não se estranhe, assim, que, neste dossier sobre arte contemporânea, haja, em voz mais alta ou mais baixa, a presença do dinheiro e de outros temas que participam na inextinguível «querela da arte contemporânea». Essa querela, que alguns quiseram em vão findar, desmotivando-a, continua a ressoar nos seus ecos, réplicas, retornos, metamorfoses e novos surtos — e também eles estão activos nas páginas desta edição.

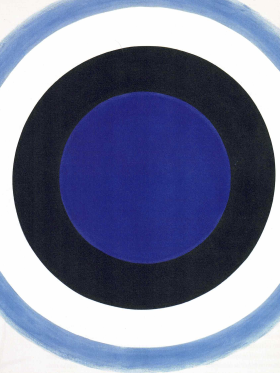

Assim se mostra como são muitos e diferentes os modos de ver e pensar o caminho que, chegando até nós, vem dos dadaístas, de Kurt Schwitters e de Marcel Duchamp, e passa, entre muitos outros, por Warhol com a Pop Art e pelo galerista Leo Castelli, pela arte bruta e pela arte informal, pela arte cinética e pela Op Art, pelo minimalismo e pela contracultura, por Pollock e o expressionismo abstracto e por Joseph Beuys e o movimento Fluxus, por Rauschenberg com as combine paintings e pela arte conceptual, pelo hiper-realismo e pela Body Art, pela Arte Povera e pela transvanguarda, por Keith Haring e por Bruce Nauman, por Basquiat e por Robert Smithson, por Louise Bourgeois e por Gerhard Richter, pela Land Art e pela Ecological Art, pela arte urbana e graffiti e pela Digital Art.

Uns pensam que à arte foram, no nosso tempo, dados aqueles que são os meios e as linguagens, as técnicas e os conceitos, as qualidades e os defeitos, um novo paradigma e também novos paradoxos, para ela ser o que é e o que precisa de ser. Esta é a arte de uma sociedade em que tudo se massifica, tudo se especializa, tudo se relativiza, tudo se mercantiliza, tudo se desencanta, tudo se dessacraliza, tudo se seculariza, tudo se vulgariza, tudo se consome, tudo é sensação, tudo é dinheiro, tudo é efémero, tudo é espectáculo, tudo é moda, tudo é rede, tudo é fama. Para esses, aqueles que não compreendem isto não compreendem nada do que se passa no mundo do nosso tempo e do tempo do nosso mundo.

Outros acham, porém, que, na arte contemporânea, estão todas as impossibilidades de o tempo actual se tornar grande, duradouro, perene, profundo, memorável, eterno. Para esses, a arte fez do agora o eixo em torno do qual gira e volta a girar, como se tudo começasse e acabasse ali. Dizem eles que, por isso, é uma arte amnésica e lúdica, dissimulando o grave desencantamento do mundo com o entretenimento fácil e fútil dos seres que o habitam.

Outros acham ainda que a arte contemporânea, à força de se querer contemporânea e com a vontade de não perder o comboio do tempo, esqueceu o sábio e subtil conselho dado pelo filósofo Giorgio Agamben e que citámos no «Editorial» da Electra 1:

Partilhar artigo