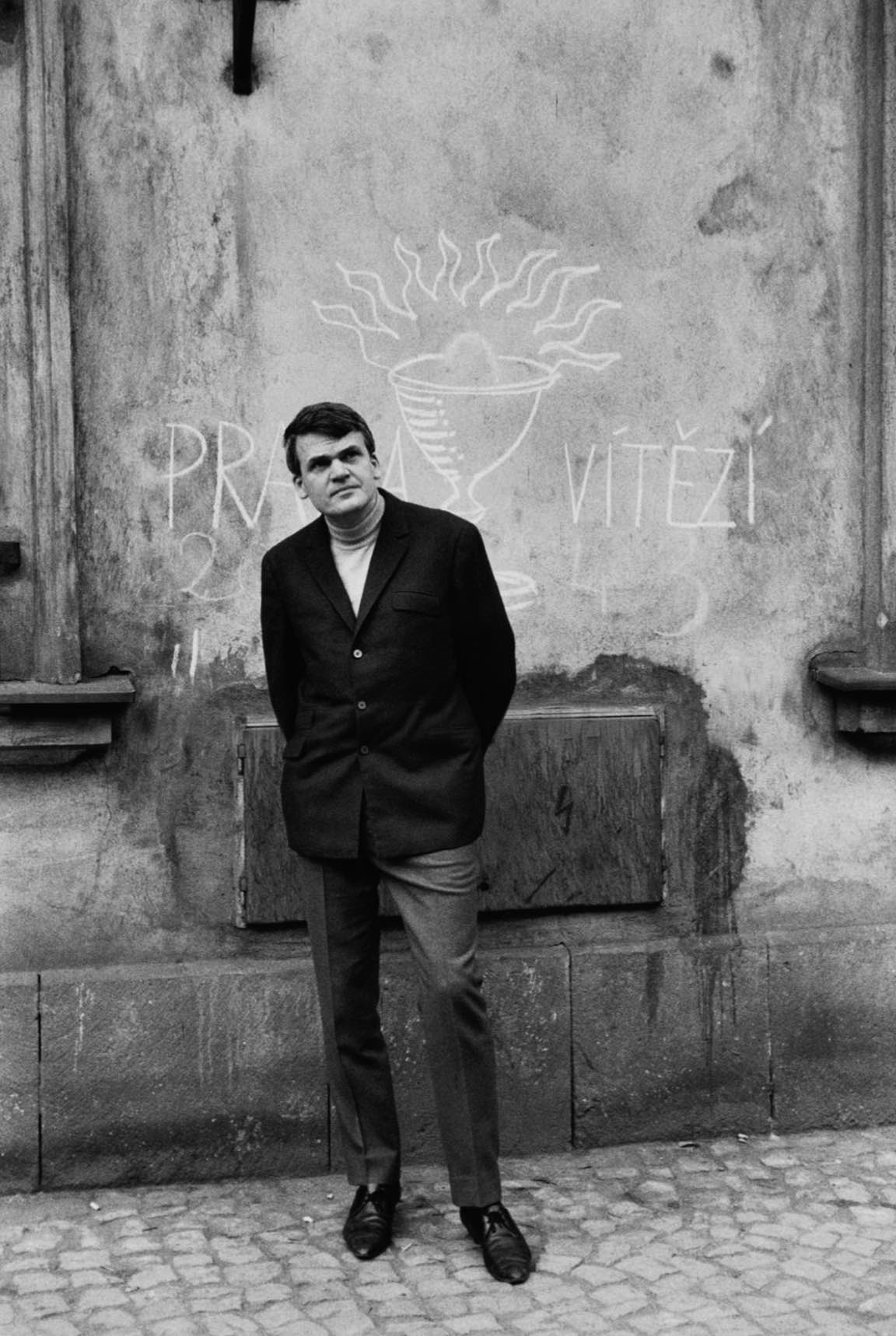

Quando encontrei Milan em Paris, surpreendeu-me ver como ele acompanhava com tanta paixão a actualidade grega. Estava impaciente por ouvir o que eu tinha para dizer. Com o seu instinto de romancista, e não de homem político ou de ideólogo, tinha discernido na crise grega o derradeiro elo da cadeia de revoltas das pequenas nações contra os grandes impérios, cujo rosto odioso, na sua opinião, havia sido substituído pela burocracia de Bruxelas. A chamada do primeiro-ministro grego Tsípras a Bruxelas fazia-lhe lembrar a chamada do presidente Dubček a Moscovo em 1968.

Descrevi-lhe o meu encontro com Yanis Varoufakis, o ministro das Finanças do Governo do Syriza, que acabava de entregar o pedido de demissão, mais do que de renúncia, ao seu primeiro-ministro Tsípras. Kundera apelidava-o de «nosso herói». Confidenciei isso mesmo a Varoufakis por mensagem escrita, que nem queria acreditar. Nesta guerra de palavras que as elites europeias mobilizavam contra ele, o apoio de um escritor como Kundera foi um bálsamo para o seu coração. Nas suas intervenções, começou a falar da «nossa Primavera de Atenas», fazendo uma ligação com a Primavera de Praga.

No seu artigo «Un Occident kidnappé», Kundera desenvolvia uma fenomenologia existencial das pequenas nações: «Uma pequena nação é aquela cuja existência pode ser posta em causa a qualquer momento, que pode desaparecer, e que está consciente disso.» Aquilo que estas pequenas nações tinham em comum não era, portanto, nem uma identidade nem uma língua, mas a experiência da vulnerabilidade perante os grandes impérios que as rodeavam. Não uma pertença exclusiva, mas uma experiência semelhante da sua fragilidade e da sua existência problemática, experiência que era reflectida nos grandes romances centro-europeus. Com efeito, são as pequenas nações confrontadas com os grandes impérios que, mais do que outras, são obrigadas a problematizar a sua existência colectiva. É por isso que as questões da soberania do Estado e do sujeito, da relação com o Outro, com a língua, com a História, todas as grandes questões filosóficas do século XX, examinadas pela linguística, pela psicanálise e pelos romances de Musil, Broch ou Kafka, encontraram na Europa Central o seu terreno de eleição.

Partilhar artigo