A estas interrogações, tão fundas e tão fortes, apenas podemos responder nas línguas da memória e do esquecimento. É como se estas duas funções da matemática da vida fossem os dois pólos da álgebra binária de cada um de nós.

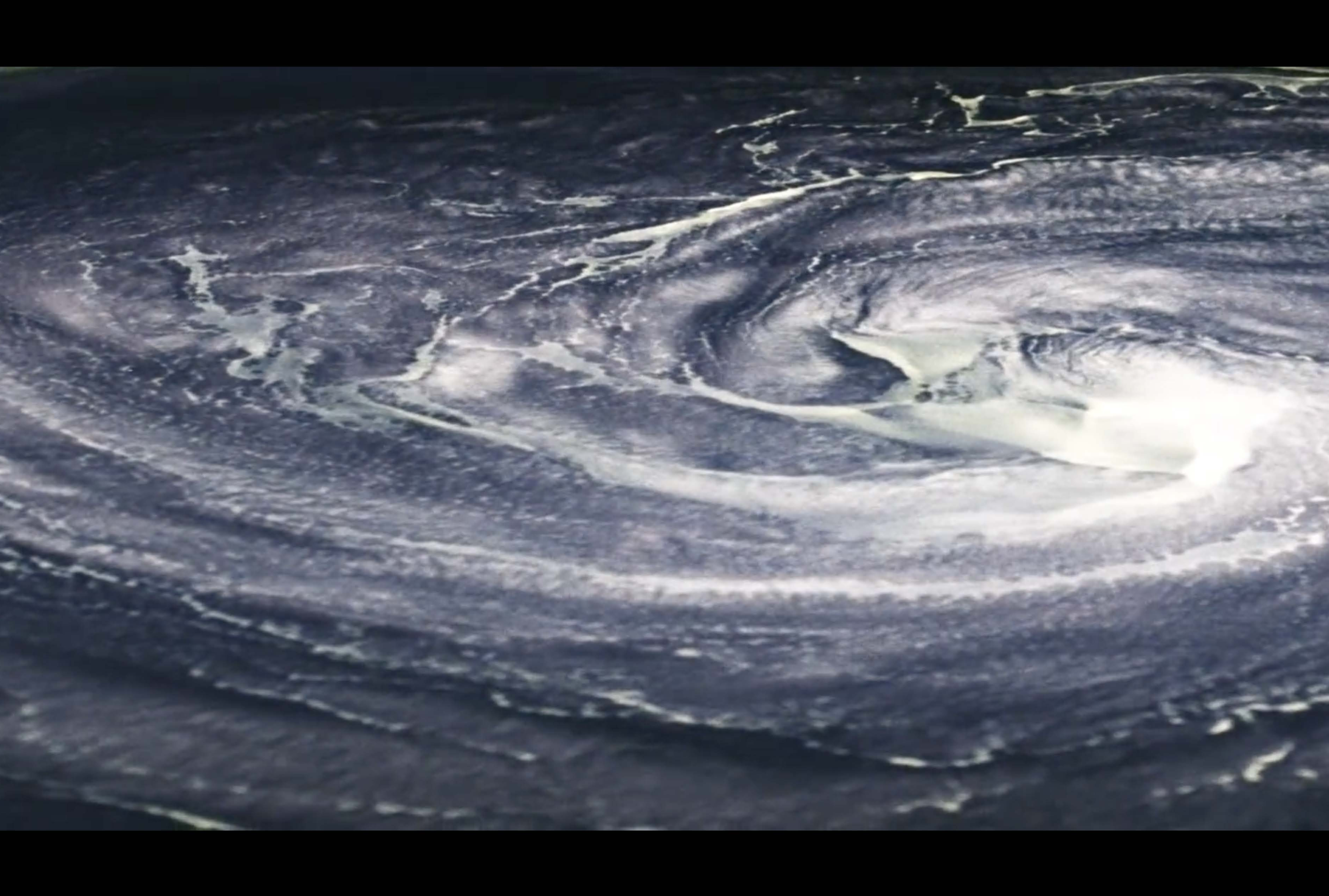

Memória e Esquecimento — este é o tema-díptico do dossier do número oito de Electra. Assim se dá com os anos e a sua passagem de um a outro, também aqui o começo da memória é o fim do esquecimento, embora haja momentos em que se tocam e misturam como tintas e cores. Se olharmos para estas duas palavras, vemo-las carregadas dos lugares-comuns que lhes foram atirando para cima, usando-as numa operação produtora de frases feitas, ideias fáceis e verdades falsas.

Da política à filosofia, da medicina à literatura, do cinema à publicidade, do jornalismo à história, da economia à sociologia, a memória e o esquecimento são mantras e palavras-continente nas quais cabem todos os conteúdos, muitos deles adversos e poluidores. Há mesmo, com estas palavras como letra, uma música que dá ao kitsch uma voz repetitiva e repetida. É dessa carga que as devemos libertar. É sob essa carga que as havemos de descobrir.

Os gregos foram os mestres de todas as criações e de todas as destruições, de todas as certezas e de todos os cepticismos, de todos os disfarces e de todos os desvelamentos. Deles, como já se disse, nunca mais conseguiremos escapar. Quem tentou isso, aqui e agora, voltou a ser apanhado por eles, ali e depois, numa emboscada montada nos cansados caminhos da cultura.

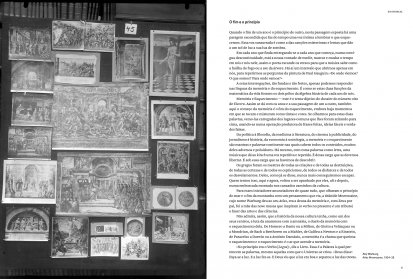

Para esses iniciadores-anunciadores de quase tudo, que olhavam o princípio do mar e o fim da montanha com um pensamento que via, a titânide Mnemosine, cujo nome Warburg deu ao seu Atlas, era a deusa da memória e, com Zeus por pai, foi a mãe das nove musas que inspiram (o verbo no presente é um tributo)

o fazer das artes e das ciências.

Não admira, assim, que a história da nossa cultura tenha, como um dos seus centros, a luta da anamnese com a amnésia, o duelo da memória com o esquecimento dela. De Homero a Dante ou a Milton, de Giotto a Velázquez ou a Mondrian, de Bach a Beethoven ou a Mahler, de Galileu a Newton e a Einstein, de Paracelso a Darwin ou a António Damásio, a memória é a chama que queima o esquecimento e o esquecimento é o ar que acende a memória.

«No princípio era o Verbo [Logos]», diz o Livro. Essa é a Palavra à qual pertencem as palavras, mesmo aquelas com que o Universo se criou. «Deus disse: Faça-se a luz. E a luz fez-se. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E à luz Deus chamou “dia” e às trevas “noite”.» À memória chamamos nós luz («à luz da memória») e ao esquecimento chamamos nós trevas («as trevas do esquecimento»). E, no entanto, há esquecimentos luminosos e há memórias tenebrosas…

Se a memória é a consciência do tempo no tempo, Deus, cujo tempo é a eternidade, é aquele que não esquece nunca e que não esquece nada. É aquele que não se esquece nunca de si e cuja memória coincide consigo mesmo («Eu sou o que sou»), fazendo concordar a sua essência com a sua existência. A eternidade e o seu infinito são-lhe uma memória sem princípio e sem fim, omnipresente, omnipotente e omnisciente. Deus é, como no conto de Jorge Luis Borges «Funes, ou a memória», aquele cuja memória o persegue como uma insónia sem nenhum sono e sem algum esquecimento.

As religiões fazem da memória o seu altar, o seu confessionário e o seu tribunal. Não há sacramento («Fazei isto em memória de mim», lê-se no Evangelho que Jesus Cristo disse ao instituir a eucaristia), nem exame de consciência, nem confissão, nem culpa, nem penitência, nem absolvição, nem salvação, sem memória e sem esquecimento. Diz, solene, o «Memento» da liturgia das cinzas: «Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris» («Lembra-te, homem, de que és pó e em pó te tornarás»).

Estas metódicas operações de heurística interior, de hermenêutica subjectiva e de tecnologia do «eu» usam a memória e o esquecimento como eficazes, subtis e minuciosos operadores de transcendência e poder. O pecado é uma memória que se faz confissão. A absolvição é uma consciência que se torna esquecimento.

Se aqui disto assim se fala, é porque, no nosso tempo, mais do que em qualquer outro, em tudo há, visível ou latente, a procura de uma memória da origem e de um discurso sobre ela (arqueologia, arkhè-logos, significa, literalmente, discurso da origem).

Da maiêutica e da reminiscência de Sócrates e Platão à psicanálise (retorno do recalcado) de Freud; das confissões-memórias de Santo Agostinho às memórias-confissões de Rousseau; da alusão de Roland Barthes à «força de toda a vida: o esquecimento» ao Kundera da memória política e da falta dela no Livro do Riso e do Esquecimento; dos «lugares de memória» de Pierre Nora à pedagogia da memória de George Steiner; da fenomenologia da memória de Paul Ricoeur à «pós-memória» de Sebald — há uma logomaquia destas duas palavras e uma psicomaquia do que elas representam.

No século XIX (a grande época do historicismo, na qual também apareceram a fotografia e o cinema) e na primeira metade do século XX, a memória e o esquecimento passaram a ser um móbil que deu ao pensamento e à arte um motor e uma aceleração. De Nietzsche («Toda a acção exige o esquecimento») a Bergson (Matéria e Memória); de Chateaubriand (Memórias de Além-Túmulo) a Proust (Em Busca do Tempo Perdido); de Pessanha (poema «Olvido») a Pessoa («Ser consciente é talvez um esquecimento» e «Da saudade, esquecimento que se lembra»); de Manet (Oublieuse Mémoire: Le Processus de Rémanence dans la Production Picturale de Manet é o título de um ensaio sobre ele) a Magritte (A Memória); de Baudelaire a Walter Benjamin, que no ensaio sobre o poeta fala da relação entre experiência, memória e arte como um dos motivos da sua obra; de Wittgenstein e das suas distinções sobre a ligação entre mente («trazer à mente»), memória e suas imagens ao Paul Valéry da «memória é o futuro do passado»; de Picasso («La Mémoire du Regard» foi dito da sua obra) a Dalí (Persistência da Memória), de Hitchcock (Rebecca) a Tarkovski (Solaris) e a Lanzmann (Shoah), as memórias e os esquecimentos vão-se atirando uns aos outros como gladiadores no circo da vida e da arte.

Depois da Segunda Guerra Mundial e da barbárie que nela se alucinou, no palco da cultura passou a representar-se a tragédia da memória e do esquecimento. Os totalitarismos quiseram cercar, censurar, controlar, comandar, criar a memória e o esquecimento. Das teses e dos delírios hitlerianos sobre as histórias dos arianos e dos judeus às ficções assassinas e às invenções propagandísticas de passados, presentes e futuros, com acontecimentos, glórias, heroísmos e crimes; da rasura estalinista de Trotski nas fotos soviéticas às falsas confissões dos julgamentos de Moscovo, a memória e o esquecimento foram muitas vezes o lubrificante que fez rodar a ameaçadora, gigantesca e não raro grotesca máquina do poder totalitário.

A memória constrói-se com muitas memórias. Há memória individual e memória colectiva, memória dos vencedores e memória dos vencidos, memória natural e memória artificial, memória auditiva e memória visual, memória sensorial e memória intelectual, memória afectiva e memória cognitiva, memória real e memória imaginária, memória actual e memória virtual, memória política e memória histórica, memória poética e memória fotográfica. Estes qualificativos também podem ser dados ao esquecimento.

Contrariando a tradição filosófica clássica, que é hipermnésica, e opondo-se à teoria da reminiscência de Platão, Friedrich Nietzsche deu ao esquecimento um trono no reino ameaçado da vida. Ele não faz da amnésia um dom absoluto, mas torna-a um precioso bem relativo na instável e inquieta balança que pesa a memória e o olvido.

Segundo ele, o esquecimento é o fundamento da vida comum e a condição da felicidade. É para a mente o que a digestão é para o corpo. O seu valor tem a marca do mais e não do menos — e a sua positividade é uma energia que faz agir, uma leveza que faz avançar, uma alegria que faz ousar, um poder que faz construir. «Não há felicidade, nem serenidade, nem esperança, nem orgulho, nem desfrute do instante presente sem a faculdade de esquecer», diz.

Para o autor da Genealogia da Moral, aos prisioneiros que habitam o cárcere da memória é servido o pesado pão duro do ressentimento, da raiva e da paralisia: rememorar é ruminar e remoer. Anti-historicista, Nietzsche vê que a história não é um princípio de identidade nem um motor de unidade, mas um pesado peso posto sobre os ombros vergados de todos e de cada um, impedindo os povos de se autodeterminarem livremente. Afirma esse astucioso mestre da suspeita que, quer para as pessoas, quer para os povos, o sentido não se herda — cria-se.

Marcel Proust fez do tempo, da memória e da arte a trindade de deuses de uma herética teologia literária. O seu livro-políptico-labirinto-catedral de sete volumes procura aquilo que só nos é dado quando procuramos sem encontrar para encontrarmos sem procurar. A vida e a morte falam uma língua que não é a nossa. Viver é traduzir e traduzir é perseguir a palavra que se dispensa, exonera e substitui, mas é também alcançar a que corresponde (co-responde), equivale (vale o mesmo), equilibra (oscila de um lado e de outro), acrescenta e compensa. Disse Walter Benjamin que «uma boa tradução tem em si a nostalgia da língua ausente».

Ao dar à memória involuntária uma nítida e larga prevalência sobre a memória voluntária, este escritor nocturno e asmático compulsivo, que procurava dentro de si o oxigénio de uma outra respiração e o relógio de um outro tempo, fez coincidir na memória voluntária o sistema da vida com o regime da arte. Afinal, talvez a memória voluntária seja a memória de chronos, o tempo linear, serial, sucessivo, quantitativo e humano, e a memória involuntária seja a memória de kairos, o tempo certo, oportuno, ubíquo, qualitativo e divino. Por isso a memória voluntária é vulgar, vigiada e vulnerável, enquanto a involuntária é mágica, magnética e magnificadora. Porque, como disse Proust, «os verdadeiros paraísos são os paraísos que perdemos».

A memória teve e tem cada vez mais técnicas e tecnologias, edifícios e instituições, processos e processamentos. A memória está em arquivos, inventários, cartórios, depósitos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, audiotecas, videotecas, mediatecas, cinematecas, pinacotecas, museus, monumentos. Está em pergaminhos, papéis, tecidos, celuloses, películas, vinis, discos rígidos, nuvens. A informação passou a ser memória e a memória passou a ser informação. A memória sem recordações (sem dados), de que falou Foucault a propósito de Marguerite Duras, já só existe para aqueles que se desviam do mundo ou não encontram nele um lugar a que pertençam.

Para a psicologia clássica, a memória é o fundo profundo do ser, o fundamento fundador da identidade, o poderoso pilar da personalidade. Nela estão as fontes do sentido. A esta luz, sem memória, não sabemos quem somos. Ela é a consciência de nós em nós e de nós no mundo. E é o eixo que dá unidade às rotações da pluralidade, às faces da diversidade, às proliferações do desconhecido. Mas o poeta russo Joseph Brodsky, que foi dissidente, prisioneiro e Prémio Nobel, no seu ensaio autobiográfico Menos que um, escreveu:

Partilhar artigo