Como se explica então este aparente paradoxo de uma emergência desenfreada da memória que é, ao mesmo tempo, expressão e resposta à escalada do presente? Uma das respostas, mas não a única, deu-a Pierre Nora, o historiador francês dos «lugares de memória», quando afirmou que a memória já não é o que, do passado, deve ser preservado para servir de orientação na construção de um futuro, mas o que torna o presente o único horizonte de si próprio. Isto, escreveu ele nessa grande obra colectiva da qual foi o organizador, Les Lieux de mémoire, publicada em vários tomos entre 1984 e 1993.

A noção de «lugares de memória» foi assim cunhada e conheceu uma enorme difusão, muito para além da disciplina histórica. Trata-se de um marco fundamental da passagem do modelo histórico para o modelo memorial, como se Clio tivesse sido destronada por Mnemosine, a mãe das musas. Mas não se tratou de um caso único: muitos historiadores contemporâneos tomaram a seu cargo a tarefa de «explicar o presente ao presente», como diz Hartog, isto é, as questões da identidade do presente (um presente que se caracteriza pela extensão) enquanto território da memória. A dicotomia memória–história deixou assim de ser aquilo que era, quando nos anos 80 do século passado se começou assistir à viragem memorial, quando a historiografia começou a integrar os testemunhos da memória e se esvaneceu a oposição, antes bem marcada, entre história e memória, entre a disciplina histórica e os mecanismos subjectivos (individuais ou colectivos) de reconstrução e evocação do passado. Se antes era a história que detinha toda a autoridade, agora é a memória que prevalece por todo o lado, ao ponto de se ter tornado o nome de uma nova religião civil, uma noção central da nova cultura pública, em expansão há cerca de quatro décadas. À semelhança de Nietzsche, que na sua segunda «Consideração Intempestiva», intitulada Das Vantagens e Inconvenientes da História para a Vida, denunciou o historicismo — a que ele chamou «doença histórica» — dominante na cultura do seu tempo, há hoje quem considere — é o caso do historiador americano Charles Maier — que a actual patologia que lhe corresponde é a hipertrofia da memória, igualmente capaz de esterilizar e aniquilar as forças criativas. Mas para percebermos esta vaga dos discursos sobre a memória no mundo ocidental (venham eles do campo político, das artes, da literatura ou das ciências humanas e sociais), não podemos esquecer que eles não podem ser desligados da descolonização e dos novos movimentos sociais. O discurso pós-colonial é, em si mesmo, um apelo à memória e a reivindicação de uma nova política da memória.

Os testemunhos dos sobreviventes do Holocausto foram decisivos para que a questão da memória entrasse com grande impacto na esfera pública. Por isso, o filme de Claude Lanzmann, Shoah, de 1985, é geralmente considerado como uma das manifestações fundamentais, plena de consequências, da vaga memorial. Na sequência da literatura testemunhal vieram muitos filmes e muitos livros de todos os géneros, programas de televisão, etc. Passou-se assim muito rapidamente de um silêncio que era sintoma de um trauma (e a noção psicológica de trauma também passou a fazer parte do léxico e dos conceitos da cultura memorial) à inflação de falas em nome da memória e do «dever de memória» — outra nova noção, com origem em França, que se foi impondo à medida que o Holocausto ganhava uma dimensão pública cada vez maior e se ia internacionalizando. O processo contra Klaus Barbie, um oficial das SS, em 1987, foi um acontecimento determinante, não só porque foi a primeira vez em França que houve um julgamento por «crime contra a humanidade», mas também porque deu azo a que se tornasse omnipresente, muitas vezes com um uso fútil, a noção de «dever de memória» (de tal modo que foi necessário forjar, em reacção, a noção de «abusos da memória»). Recordemos que um pequeno livro que é a transcrição de uma entrevista a Primo Levi saiu em França, em 1997, precisamente com o título Devoir de mémoire, que não é o da edição original italiana, de 1983.

A expansão da cultura da memória ligada ao extermínio dos judeus pelo regime nazi pode ser confirmada pela proliferação, a partir do início dos anos 90, de museus e «memoriais», à medida que ia desaparecendo a geração que tinha vivido e testemunhado o acontecimento. O Museu do Holocausto, em Washington, o Memorial aos Judeus Assassinados da Europa, em Berlim, da autoria do arquitecto Peter Eisenman, o Museu Judaico, também em Berlim, do arquitecto Daniel Libeskind, são talvez os exemplos mais representativos desta vaga memorial que também contemplou o 11 de Setembro, com um projecto de Michael Arad e Peter Walker, construído em Nova Iorque.

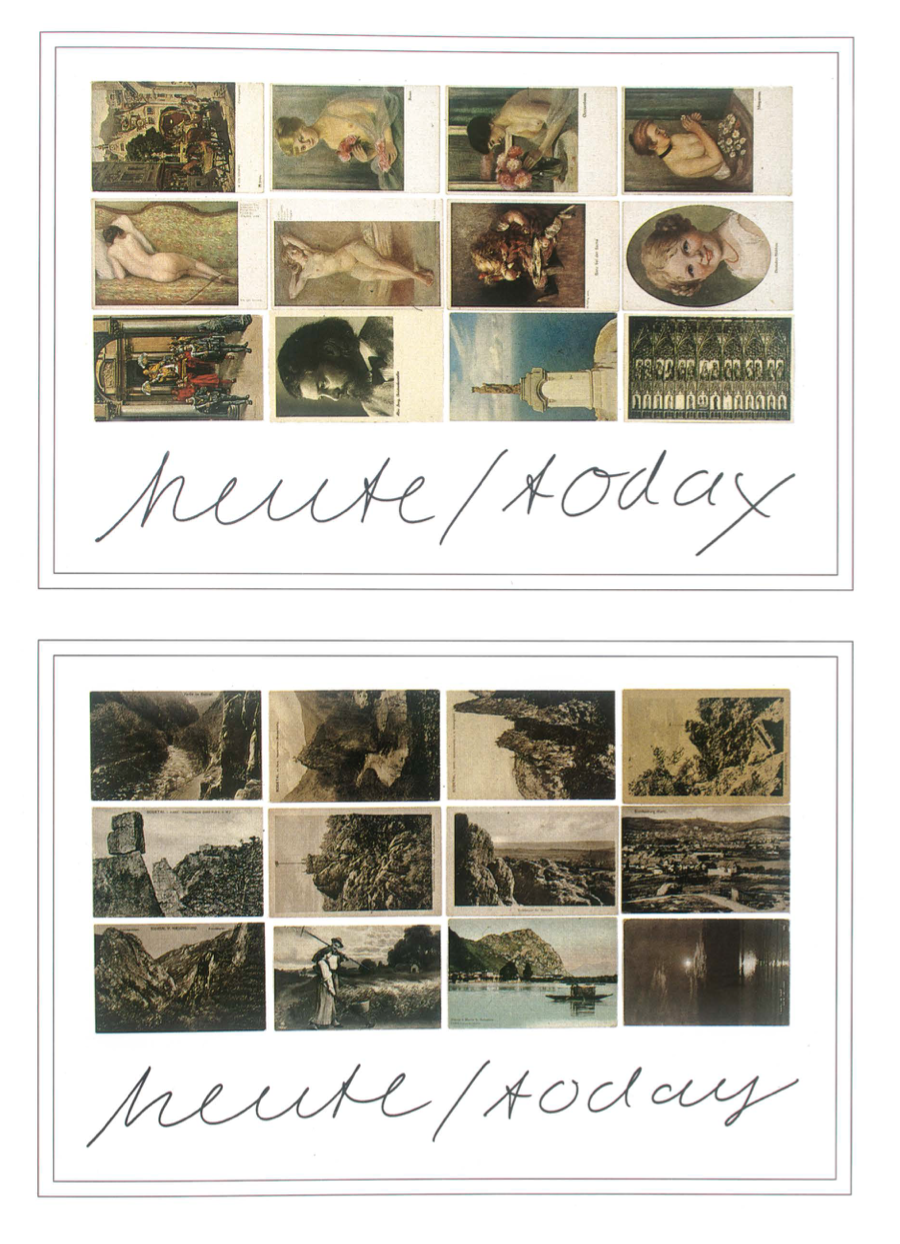

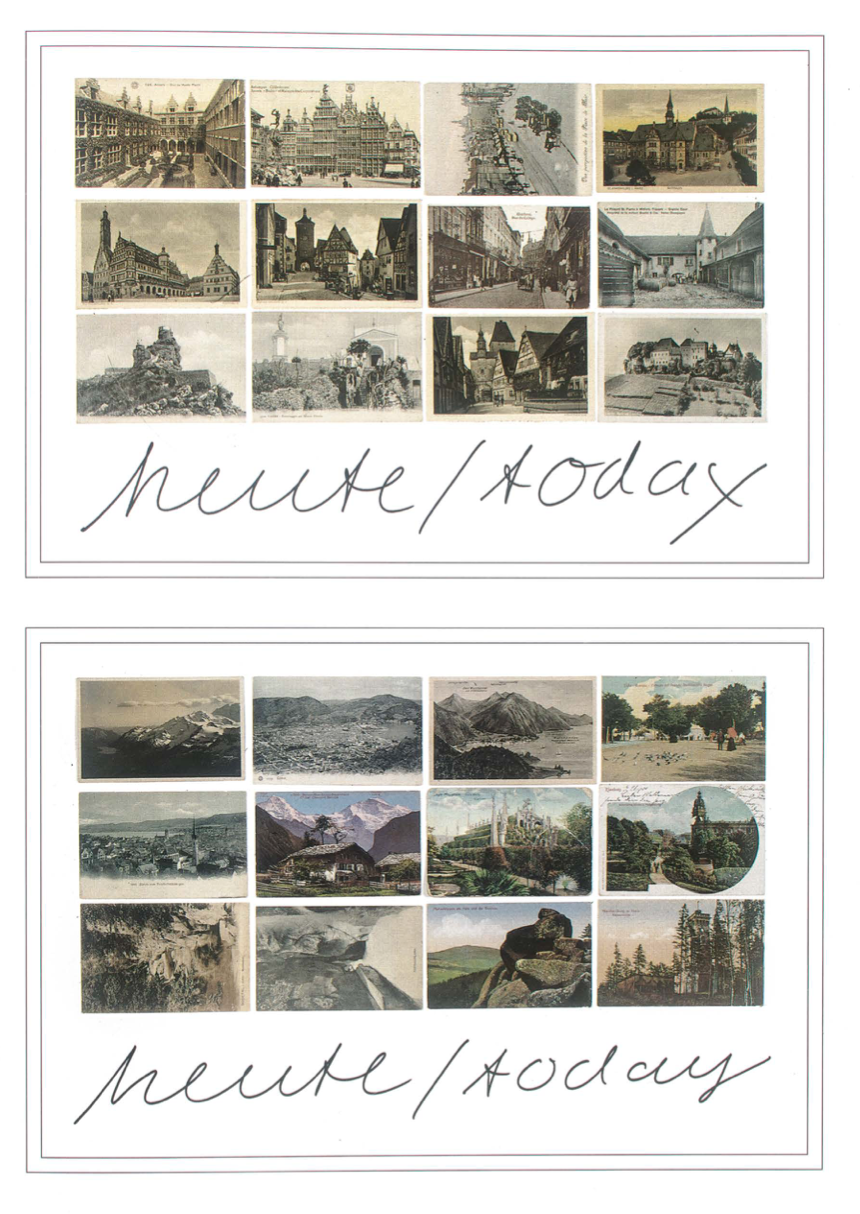

A emergência do fenómeno da memória no espaço público é bem visível no discurso político, na arte e nas ciências sociais. Mas atinge o seu paroxismo na musealização e patrimonialização generalizadas a que assistimos, no nosso tempo, resultado da bem diagnosticada obsessão com o passado. Temos sido confrontados com a construção desenfreada de museus, como se não houvesse amanhã e só houvesse passado — mas um passado que vem inscrever-se no regime totalitário do presente. A noção moderna de património, que muito deve a Alois Riegl (1858–1905), um historiador de arte da Escola de Viena, autor de O Culto Moderno dos Monumentos, ganhou uma plasticidade que permite usos múltiplos, declinações várias. «Património imaterial» é uma delas, com a qual todos estamos hoje familiarizados, mas que causaria, em tempos, uma enorme estranheza. Também neste caso é possível descobrir um paradoxo que o filósofo alemão Hermann Lübbe formulou desta maneira: é a erosão indiscutível da tradição, na modernidade, que gera, por compensação, formas de memória, tais como a conservação patrimonial e os museus. Outro fenómeno de idêntico teor são as comemorações. Há hoje um calendário e um ritmo da vida pública que são marcados pelas grandes comemorações, onde a memória se concilia com pedagogia, mensagens políticas e rituais identitários. Pierre Nora iniciou, em 1984, o primeiro volume dos seus Lieux de mémoire com um texto intitulado «Entre histoire et mémoire», e fechou em 1993 esse grande empreendimento com outro texto que tinha por título «L’ère de la commémoration». Comemorações e efemérides pontuam a vida pública e fornecem alimento inesgotável aos media, que assumiram como missão não apenas seguir o presente, mas também produzir passado. E bem se pode dizer que nenhuma época produziu tanto passado — e tão rapidamente — como a nossa. Tudo se torna matéria de memória (prova disso são os balanços anuais e as listas de nomes e acontecimentos transcorridos mal se muda a folha do calendário). O corolário disso é um fenómeno de entropia e aceleração que afecta o espaço do presente, reduzindo-o e gerando exactamente o contrário da cultura memorial e do museu: a amnésia.

E assim chegamos a uma outra condição paradoxal, própria da vaga memorial em que submergimos: a hipertrofia da memória é também sintoma de esquecimento, a cultura memorial é ao mesmo tempo uma cultura da amnésia. A dialéctica da memória e do esquecimento é bem conhecida: não há memória sem esquecimento, e houve até quem tentasse elaborar uma «arte do esquecimento», por analogia com uma «arte da memória». The Art of Memory é o título de um livro famoso de Frances A. Yates (1899–1981), uma historiadora inglesa da literatura e das ciências. Nesse livro, publicado em1966, Frances Yates fez a história da sobrevivência da ars memoriae da Antiguidade, isto é, dos processos mnemotécnicos (técnicas associativas para ajudar a memorização), na base dos quais está uma concepção instrumental da memória, que tinha sido defendida por Aristóteles. Em 1997, o filólogo alemão Harald Weinrich publicou um livro intitulado Lethe: Kunst und Kritik des Vergessens, ou seja «Lete: Arte e Crítica do Esquecimento». Lete, ou Léthê, é na mitologia grega o rio do esquecimento. Nesse livro, Weinrich formula a hipótese de uma ars oblivionalis, uma arte do esquecimento. Mas para mostrar que há uma diferença de status entre memória e esquecimento: o esquecimento não pode ser objecto de uma decisão. Por isso é que falamos do dever de lembrar, mas nunca do dever de esquecer. Quando muito, o esquecimento pode entrar nos cálculos de uma política da memória. A política da memória pública foi um tema central para os alemães, desde a década de 60, por razões bem conhecidas. Essa política promovia um esquecimento público por «boas razões». Esqueceu, por exemplo, os acontecimentos traumáticos da Luftkrieg, da guerra aérea, da destruição das cidades alemãs pelos aviões dos Aliados (de que Dresden é o exemplo mais significativo). E quando o escritor W. G. Sebald fez, à sua maneira, a história dessa destruição, veio quebrar de certa maneira um «esquecimento» que não tinha sido senão uma determinação da política alemã da memória, no pós-guerra. A política da memória pública é feita em função dos superiores interesses nacionais: há coisas que é preciso recordar e até fazer dessa recordação um ritual colectivo; e há outras coisas que devem cair num esquecimento público estratégico.

Partilhar artigo