Há vinte anos que vive em França, mas nos seus romances — e a sua obra conta já com uma dúzia de títulos — é como se ainda vivesse em Marrocos. Abdellah Taïa, nascido na cidade de Salé em 1973, é o escritor árabe que os franceses gostam de designar como um exemplo de refractário, uma imagem que o próprio devolve com algum desdém, cansado das visões simplistas que os franceses, e em geral os ocidentais, têm do mundo árabe. O seu gesto público mais refractário foi quando, em 2006, declarou, numa entrevista ao semanário marroquino Telquel, que era homossexual. Tal declaração deu um título exuberante de primeira página: «Homosexuel, envers et contre tous». Esta história de um coming out com o seu lado espectacular, no contexto em que ocorreu, não terminou aqui. Prosseguiu algum tempo depois com uma carta que Abdellah Taïa publicou no mesmo semanário, intitulada «L’homosexualité expliquée à ma mère». Entretanto, este escritor ganhou prestígio em França, conquistou o direito a ocupar com frequência o espaço público mediático, e alguns dos seus livros obtiveram um alto reconhecimento. É o caso de Le Jour du Roi (2010), que obteve o Prémio Flore. Em 2012 realizou o seu desejo artístico mais antigo e adaptou ao cinema o seu romance L’Armée du salut. O filme foi apresentado em vários festivais de cinema, incluindo o de Veneza, em 2013. Fortemente politizado, impregnado de literatura, pintura e cinema europeus (no seu percurso académico, já em Paris, Fragonard e o romance libertino francês do século XVIII foram os seus objectos de trabalho), Abdellah Taïa pode configurar à primeira vista o exemplo do escritor árabe desenraizado que se transferiu em todas as sua dimensões para a Europa. Mas não é o caso: ele é a voz que permanece fiel ao seu mundo primeiro e luta para que esse mundo não seja reduzido a estereótipos e sacrificado pelo preconceito e pelo desconhecimento. E toda a sua escrita nasce de uma experiência tão forte que não pode ser reduzida aos confortáveis e inócuos exercícios de ficção narrativa. É dessa experiência, e da sua transposição literária, que se fala nesta entrevista, feita em Paris.

Abdellah Taïa é um escritor marroquino que vive em Paris há 20 anos. Mas a sua visão do mundo árabe, tal como ele a exprime nos seus romances e nas suas intervenções públicas, não é a de quem olha à distância, mas a de quem nunca saiu do seu interior. E é a partir dessa pregnante experiência marroquina, familiar e social, que ele se aplica a destruir clichés, a representar um mundo que não coincide exactamente com o modo como o Ocidente o constrói.

Abdellah Taïa

© Yto Barrada

ANTÓNIO GUERREIRO Chegaste a Paris em 1999, escreveste os teus livros em francês, mas é sempre a matéria biográfica marroquina que está na base dos

teus romances.

ABDELLAH TAÏA Evidentemente, a minha escrita só pode vir de uma base marroquina porque nasci em Marrocos, em 1973, onde vivi durante 25 anos, antes de vir para a Europa. Mesmo que, por uma qualquer razão idiota, um dia decidisse mudar de imaginário, tal seria impossível porque o imaginário é algo que se constitui em nós, mesmo antes de termos consciência do modo como ele nos habita. Não é apenas o meu imaginário, tudo o que eu sou é marroquino e arabófono, não francófono. Nasci numa família muito pobre e numerosa, que tinha de travar uma luta constante para se sustentar. Tudo isso está presente e não se consegue esquecer essa luta. E não é por se passar à língua francesa que se trai a origem.

AG Mas no plano biográfico acrescentaste a essa vida marroquina uma segunda vida, já longa, em Paris. E, no entanto, continuas a regressar a Marrocos nos teus livros.

AT Podemos imaginar que os 20 anos que passei em França são, digamos, 20 anos de «prisão» [risos]. Será que 20 anos numa pequena cela (e eu vivo de facto num estúdio, que é como uma pequena cela) poderiam fazer-me esquecer, retirar da minha pele, dos meus olhos, os traços indeléveis do que vivi antes, da primeira vez? Tudo o que vivi da primeira vez passou-se em Marrocos.

AG Tudo isso continua portanto a ser insuperável…

AT Não se trata de uma decisão, é algo que me ultrapassa. Não é uma história de fronteiras e de nacionalidade. É uma história que tem que ver com o modo como o corpo é constituído como uma memória. E essa memória não vem de um universo intelectual, não vem das leituras, dos estudos que fazemos na escola e na universidade. Vem antes de um casamento, uma osmose entre o corpo e a terra, o ar, o vento. Sobre tudo isso, não temos domínio. E tudo o que faço no plano artístico, seja literatura ou cinema, vem, antes de mais, desses lugares, onde não somos capazes de intelectualizar as coisas, não somos capazes de reflectir com os códigos intelectuais dominantes da época, sejam esses códigos ocidentais, franceses ou quaisquer outros. Não se trata portanto de permanecer fiel a Marrocos ou aos marroquinos, ou de ter orgulho em ser árabe, é uma história muito mais primária do que tudo isso.

AG Mas é da língua francesa que te serves…

AT Mas aí é por uma questão de vingança [risos]. Vingança pós-colonial e vingança social: sair da pobreza, sair da humilhação que me infligiram. Eu uso a língua francesa, mas não a falo como aqueles que nos humilharam em Marrocos: os ricos marroquinos e muitos franceses que lá vão. Essa coisa que se chama língua francesa, tão bela, tão extraordinária, a língua de Proust, de Molière, de Foucault e de Barthes, é utilizada por esses mesmos franceses para humilhar aqueles que não a dominam. Eu não tenho uma relação de fascínio por essa língua, não posso senão ter um desejo de vingança e chegar àqueles que me humilharam para me apoderar da língua deles e transformá-la do interior.

AG E a partir de que momento começaste a dominar a língua francesa?

AT Bastante tarde. Felizmente para mim. Frequentei a escola pública marroquina, onde todo o ensino é na língua árabe. Mas decidi estudar literatura francesa, quando tinha 19 anos, na Universidade Mohammed V de Rabat. Foi aí que descobri que o meu nível na língua francesa não era bom e decidi travar uma batalha para a dominar. Mas esta guerra veio já tarde para mudar o que quer que fosse na minha maneira de apreender o mundo e de reagir a ele. Eu já estava moldado pelo mundo. O francês não foi mais do que uma língua para chegar a alguma coisa. Para mim, a língua francesa, por mais sublime que seja, não é senão um meio.

© Yto Barrada

AG Nessa época, quando começaste a querer dominar o francês, já tinhas uma consciência política de toda essa questão da língua?

AT Havia uma certa lucidez, mas as coisas não eram para mim tão claras como são hoje. Era um adolescente. No entanto, tinha a mesma consciência do mundo que a minha mãe e sabia em que mundo ela vivia, como se manipulava as pessoas para obter algum dinheiro, e tudo isso. Mas essa consciência do mundo, que é tão ou mais importante do que o conhecimento que pode vir dos livros, de todas as elaborações intelectuais, é a consciência da sobrevivência. Da mesma maneira que, enquanto gay, sabia ver à distância aqueles que iriam querer violar-me ou insultar-me e era necessário preparar um discurso retórico, um discurso para impedir que me fizessem mal. Isto parece-me ser um saber tão importante como o que adquiri mais tarde, com os estudos. O que quero dizer é que as pessoas, infelizmente, vivem num mundo que concede toda a importância ao aspecto intelectual das coisas, àquilo que vem dos estudos, e desse modo oprimem aqueles que não tiveram a sorte de os fazer. Como se a maneira que estes têm de reflectir sobre o mundo, de reagir, de lutar e de transgredir não contasse. Só conta a transgressão de Rimbaud. A transgressão de pessoas como a minha mãe, uma mulher pobre e lutadora, não conta para esse mundo. E isso é algo que me choca profundamente, ainda hoje. Acho que aquilo que fez a minha mãe, a luta que teve de travar, é mais sublime do que aquilo que fez Rimbaud ou Simone de Beauvoir. Evidentemente, este juízo só tem valor à minha escala. É a mim que cabe dizer até que ponto a luta da minha mãe, a sua resistência e a sua transgressão são extraordinárias. E é tanto mais importante dizê-lo quanto eu sou gay, o que significa que essa maneira de apreender o mundo, de descobrir que sou gay num país árabe e como é que posso salvar-me, faz com que não possa esquecer o que viveu a minha mãe e o que ela fez por mim. Não é que ela me falasse alguma vez do facto de eu ser gay, mas para a sobrevivência fez algo que é da ordem da malignidade, do mal, e não das vias directas e bem comportadas. Acho que essa ideia de fazer o mal para conseguir sobreviver é qualquer coisa que também está inscrita, em certos meios, no carácter do homossexual. Descobri-o na minha mãe, não em Jean Genet.

[...]

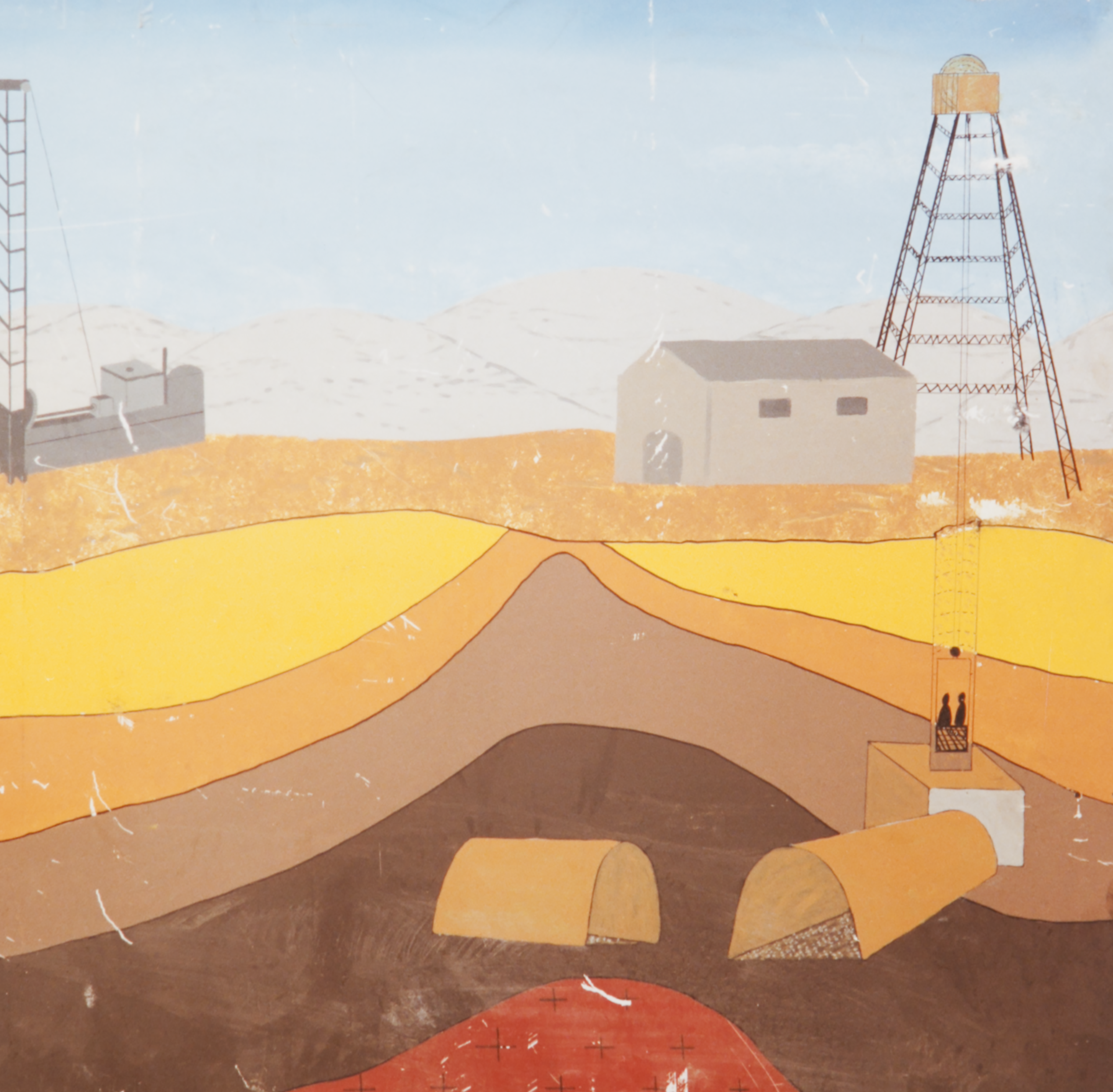

Yto Barrada, Sem título (murais do Museu de História Natural de Azilal, Marrocos), 2015

© Yto Barrada. Cortesia Pace Gallery, Sfeir-Semler Gallery, Hamburgo, Beirute; Galerie Polaris, Paris

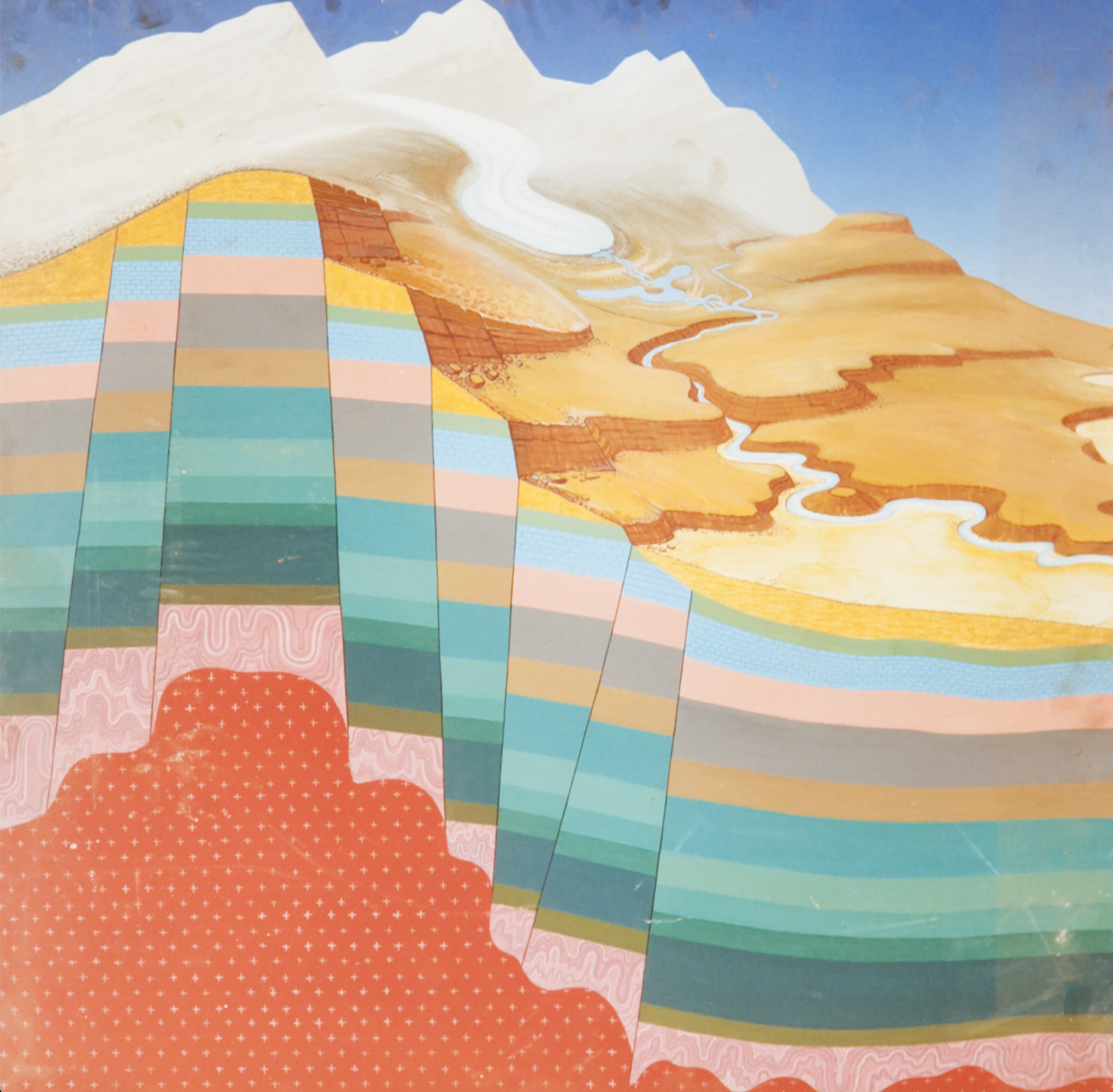

Yto Barrada, Sem título (murais do Museu de História Natural de Azilal, Marrocos), 2015

© Yto Barrada. Cortesia Pace Gallery, Sfeir-Semler Gallery, Hamburgo, Beirute; Galerie Polaris, Paris

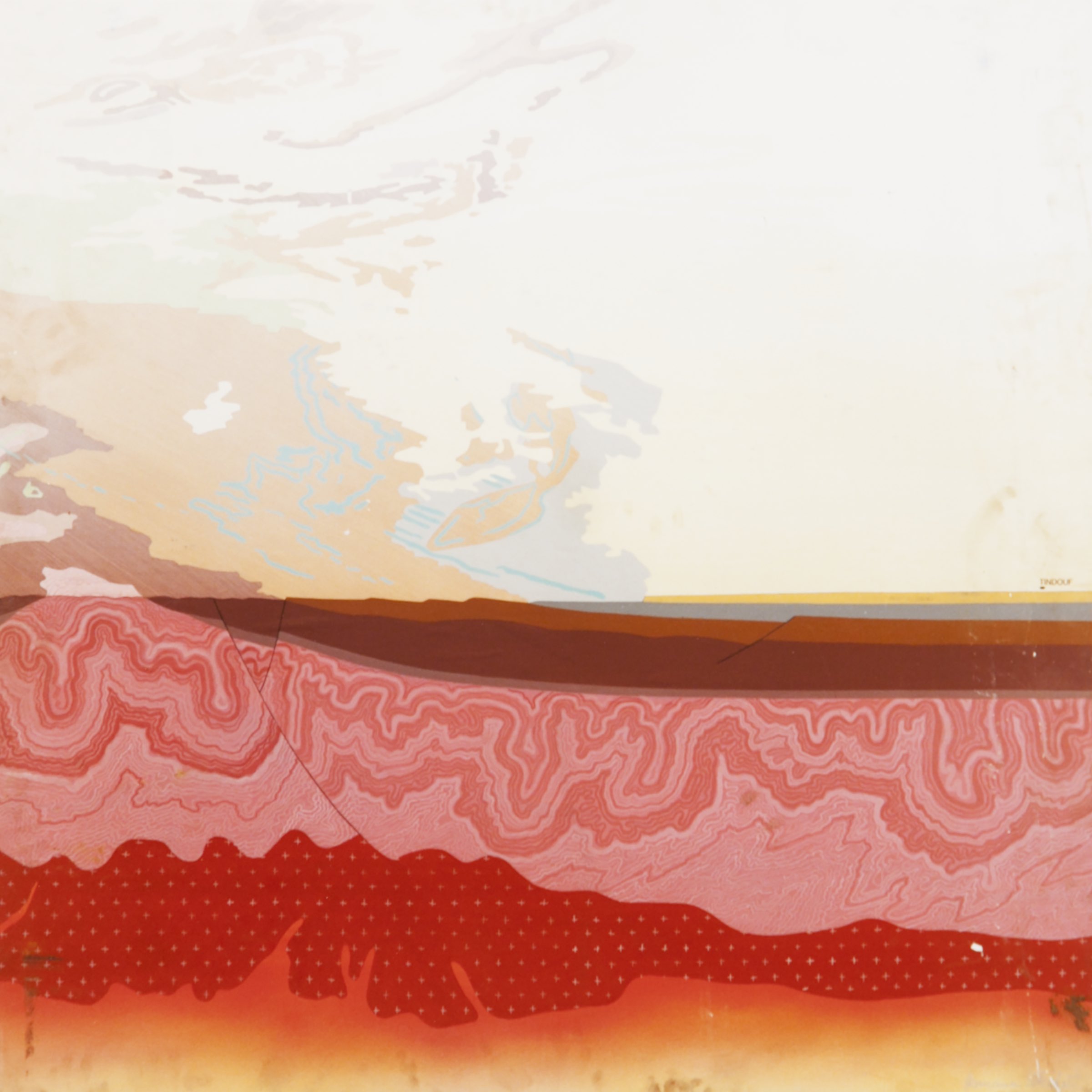

Yto Barrada, Sem título (murais do Museu de História Natural de Azilal, Marrocos), 2015

© Yto Barrada. Cortesia Pace Gallery, Sfeir-Semler Gallery, Hamburgo, Beirute; Galerie Polaris, Paris

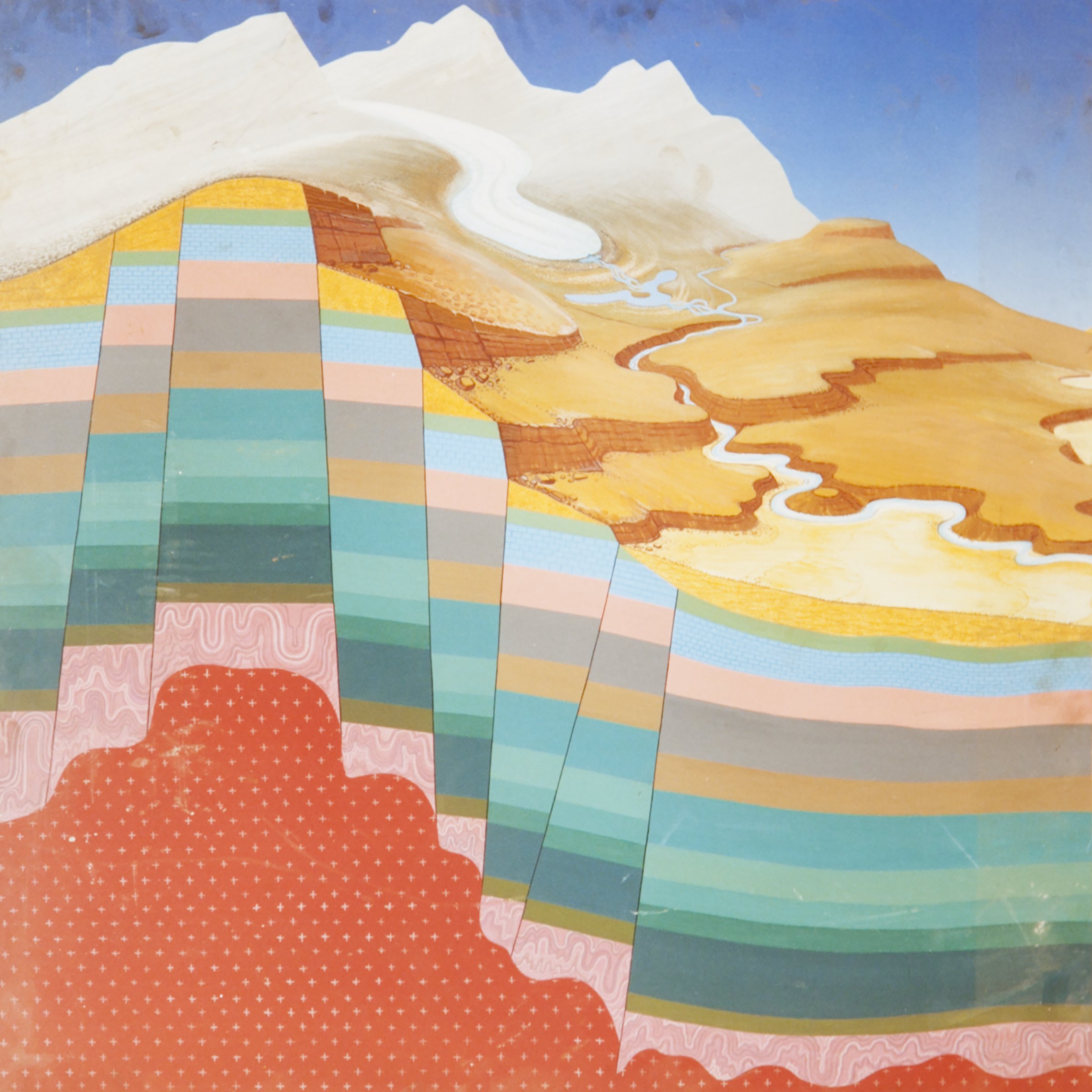

Yto Barrada, Sem título (murais do Museu de História Natural de Azilal, Marrocos), 2015

© Yto Barrada. Cortesia Pace Gallery, Sfeir-Semler Gallery, Hamburgo, Beirute; Galerie Polaris, Paris

Yto Barrada, Sem título (murais do Museu de História Natural de Azilal, Marrocos), 2015

© Yto Barrada. Cortesia Pace Gallery, Sfeir-Semler Gallery, Hamburgo, Beirute; Galerie Polaris, Paris

Partilhar artigo