O artista partiu das notas escritas a vermelho que, nos livros religiosos, acompanham o texto litúrgico, iluminado ou impresso, e que ensinam a rezar. Essas notas chamam-se rubricas. Ao trocar o vermelho pelo azul, trocou também o signo visual (e a história, como mostra Pastoreau) de uma cor pelo de outra, pondo-o em desequilíbrio com a sua memória e a sua etimologia cromática, e fazendo dele um sintoma.

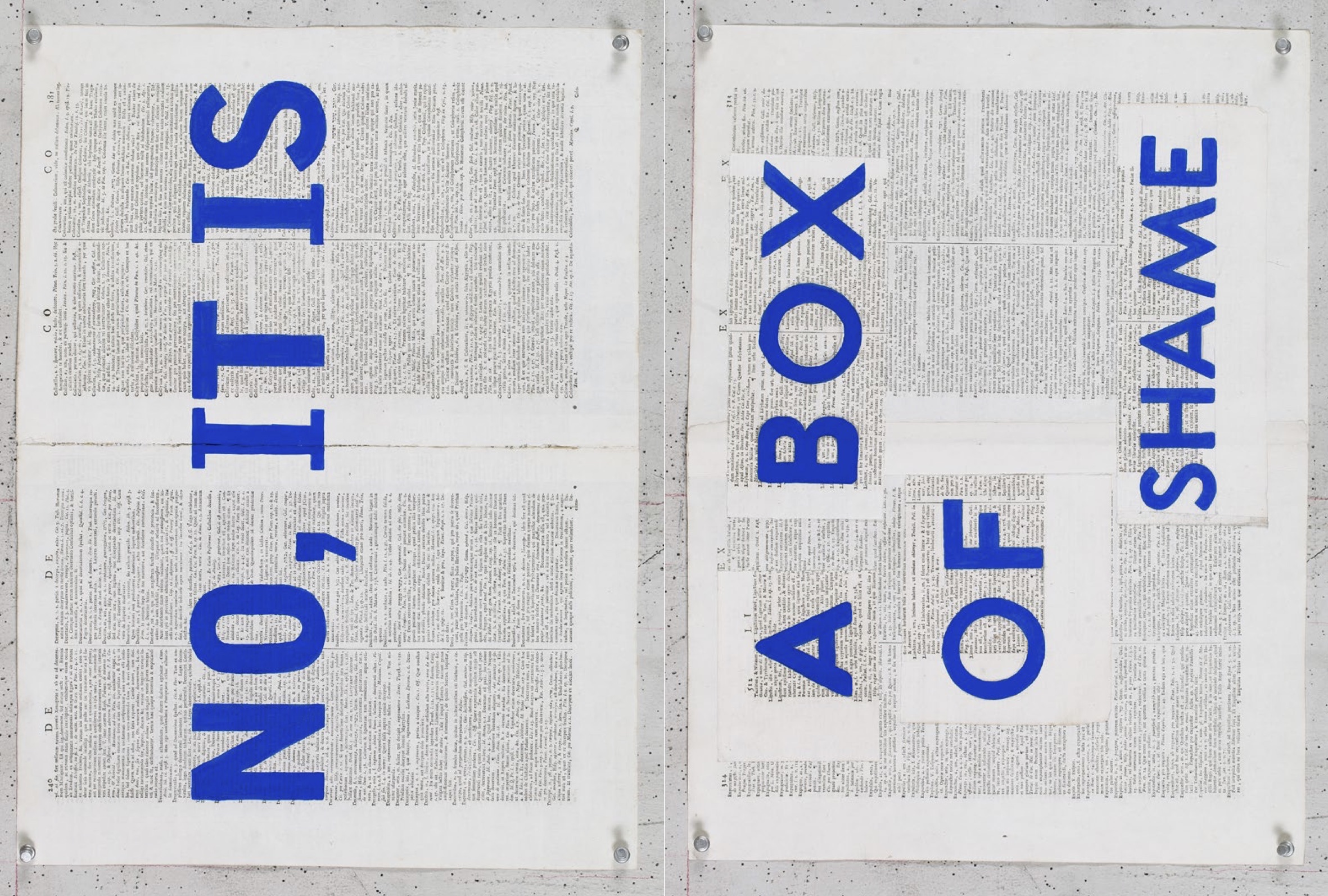

A origem do azul destas «blue rubrics» está num presente feito ao artista: guaches compostos de pigmentos de lápis-lazúli do Afeganistão. Consciente da transgressão simbólica que fazia, Kentridge acompanhou essa transgressão de uma translação, dando às palavras — ou aos conjuntos de palavras — que desenhou-escreveu a função de notas de rodapé de um pensamento. Assim, situou-as nas extremidades, ou nas margens, ou nos limites desse pensamento. Elas são como séries harmónicas.

Kentridge explicou que essas palavras-expressões- frases pairam ou rodeiam o centro do sentido: são fragmentos guardados longamente numa gaveta e constituem enigmas não resolvidos. Ele vê estas palavras e estas frases como um estímulo à actividade de pensar e o sinal de que temos de dar sentido ao mundo a partir de fragmentos contraditórios, mensagens imperfeitas e indícios incompletos. Elas são as palavras de uma visão e uma visão das palavras.

Há aqui uma física visual e uma metafísica linguística. Há aqui uma filologia, um amor das palavras. Há aqui uma verborragia e uma iconoclastia. Estas palavras vivem entre dois tempos: o do prólogo (aquilo que está antes da palavra) e o do epílogo (aquilo que está depois da palavra). Em seu redor ronda esta pergunta: ecoam elas os sons performativos do Génesis ou as imagens letais do Apocalipse?

As palavras-imagens que aqui vemos habitam, como diz o seu autor, um lugar entre o ler e o olhar. São partes de um todo que já não existe — ou que ainda não existe. Em vez de esclarecerem as coisas, tornam-se charadas sem solução, adivinhas sem resposta, segredos sem escuta, cifras sem código. Elas espreitam-nos quando nós as espreitamos. Geram ecos, associações, mnemónicas, interrogações, referências, desvãos. São abreviaturas de uma grande ideia, títulos de uma longa escrita, índices de um livro infinito.

Essa indeterminação polissémica e esta abertura de sentidos são uma qualidade comum à escrita sagrada e à escrita poética. Este morse visual recebe e inova uma genealogia múltipla que vem da Cabala, do Crátilo de Platão, das logomaquias da Escolástica, das criptografias e dos criptogramas barrocos, das mesas de pé de galo, d’O «Livro» de Mallarmé, dos jogos verbais e visuais dos modernistas, futuristas, letristas, dadaístas e surrealistas, da poesia visual.

Com este trabalho de letras, palavras e imagens, o artista interroga o seu pensamento, revisita a sua obra, questiona a sua vida. E, no fim, talvez possa, afinal, exclamar como Fernando Pessoa, que cresceu e estudou na África do Sul: «Não me venham com conclusões! / A única conclusão é morrer.»

William Kentridge nasceu em Joanesburgo, em 1955, filho de pais que defenderam judicialmente várias vítimas do apartheid, tendo o pai sido advogado de Nelson Mandela e de Desmond Tutu. Estudou ciências políticas, belas-artes e mais tarde teatro. A experiência de violência, exclusão, humilhação, raiva, cegueira e medo desse regime faz parte dele para sempre.

A sua obra multiforme, realizada em vários domínios, disciplinas, meios, suportes e técnicas, corre entre as artes performativas (ópera, teatro, conferências) e as artes visuais (nas suas várias disciplinas), indo também da arte à literatura e da literatura às ciências. Na sua obra tudo o que sobe converge.

Aquilo que nela é auto-retrato e autobiografia prolonga o mundo e prolonga-se no mundo.

Ela é atravessada por uma lúcida e corajosa consciência política, social, histórica e cultural do mundo. Para Kentridge, o acto artístico é um acto de intervenção crítica e criadora, que assim amplia, ergue, pluraliza, reforça, simboliza e transfigura o testemunho singular.

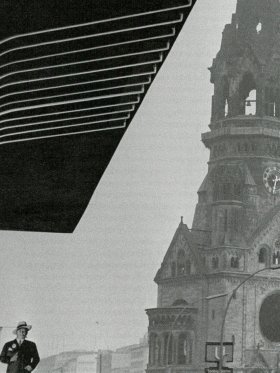

Distinguido com vários prémios (por exemplo, o Prémio Princesa das Astúrias de Artes, em 2017), realizou exposições e performances em museus fundamentais (Louvre, Jeu de Paume, Whitechapel Gallery, Reina Sofía, Tate Modern) e em muitas cidades (Londres, Paris, Berlim, Nova Iorque, Sydney, Kyoto, Madrid ou Joanesburgo). Participou nos acontecimentos artísticos de maior renome (Bienal de Veneza, Documenta de Kassel, Bienal de São Paulo) e tem trabalhado para prestigiados teatros e festivais (La Scala de Milão, Metropolitan Opera de Nova Iorque, Opera de Lyon, Festival de Salzburgo).

O autor deste portfólio é simultaneamente um artista universal e radicado, íntimo e social, pessoal e representativo, individual e colectivo, contemporâneo e histórico. O seu alfabeto escreve o mais próximo e o mais longínquo. É assim que o tempo é actualmente um dos centros do trabalho de Kentridge.

Na sua obra o desenho, que inclui o desenho animado, é o motor que constrói o movimento e a paragem, a revelação e o esconderijo, a aventura e a ousadia dela. Da escrita à dança, dos cenários aos desenhos, é com o desenho que ele pensa, sente, imagina, experimenta, lembra, esquece. E propõe, profetiza, perdoa, acusa, avança, escuta, vê!

Nos seus desenhos, pinturas, gravuras, colagens, esculturas, fotografias, vídeos, filmes, performances, encenações, cenografias, representações como actor, conferências, tudo se cruza num nó de memória particular e geral que prende, atando-se e desatando-se em imagem, signos, movimentos, pulsões e emoções.

Esse trabalho de memória (pode falar-se aqui de «trabalho da memória» como Freud falava de «trabalho de luto») lança sondas reveladoras de uma aguda, activa e ágil curiosidade por tudo. Kentridge tem também tomado posse de alguns dos grandes textos canónicos da nossa cultura, levando-lhes a sua voz — e a nossa — como se quisesse responder à pergunta de Italo Calvino: «Porquê ler os clássicos?»

Nele, o «eu» torna-se «tu» e o «eu» e o «tu» tornam-se «nós». Nesse caminho de comunicação e encontro em que o particular se faz geral, o físico, mental, o natural, cultural, sem deixarem de ser o que eram, é que a arte se torna mundo: «O mundo é tudo o que acontece» (Wittgenstein). E com as suas letras desenhadas em palavras, às vezes sobre páginas de livros, mapas e jornais, ele escreve o mundo.

Como os artistas que o são sem se negarem, Kentridge recusa todas as simplificações e assume todas as complexidades. Por isso, diz que se interessa sobretudo pela incerteza, pela ambiguidade, pelo absurdo, pelo paradoxo e pela contradição. Por isso, afirma que, quando faz arte, não sabe o que está a fazer até ao momento em que faz o que faz, que não controla completamente o processo e o resultado, sendo esse o sinal de um possível acerto.

Reconhecendo a herança que vem dos dadaístas, Kentridge diz que devemos a eles podermos trabalhar com sons, silêncios, textos, poesia, imagens, acasos, desordens. E reconhece que tem uma relação de amor-ódio com Duchamp e outros como Bruce Nauman, porque trabalharam com a altiva e cansada segurança de quem está no centro do mundo.

Mas reconhece que agora é possível trabalhar na periferia (um lugar com interesse filosófico, geográfico e económico, sublinha) e ser visto no centro. E lembra que, da periferia, se observam melhor os erros da Europa. «Em periferias como a África do Sul, sempre se soube que a vida é risco.»

E Kentridge soube sempre também que a arte é o risco desse risco.

José Manuel dos Santos

Partilhar artigo