Perante o conjunto das obras de Giorgio Griffa dos últimos cinquenta anos somos levados a pensar, inevitavelmente, na escrita — um acto performativo sobre uma superfície geralmente móvel e realizado ao longo de um determinado tempo. Reduzido ao seu grau zero, é um gesto intencional que permite a viagem ao longo de um tempo e de um espaço. A pintura de Griffa é um acto performativo sobre um sistema de signos que se posicionam como a escrita ocidental, da esquerda para a direita, mas também — e isto será talvez mais significativo — como as fórmulas matemáticas ou a notação musical. Tanto as fórmulas como as partituras são processos que se inscrevem no tempo e tendem para uma solução. Contudo, tal como na obra de Griffa, a modernidade na música e na matemática tem mostrado que o tempo nem sempre é linear, e nem sempre se chega a uma solução conclusiva.

A comparação com a notação musical permite-nos ainda considerar outro elemento-chave das pinturas de Griffa: o ritmo, com as suas repetições, variações e ciclos. Estes elementos são fundamentais na exegese da obra de Griffa, pois vêm colocar de novo em primeiro plano a noção de tempo em pintura — prática tradicionalmente preocupada em definir, reproduzir, simular e interrogar o espaço nas três dimensões criadas pela perspectiva. Só com o cubismo assistimos à incorporação oficial do tempo no cerne da concepção de pintura, embora já fosse decisiva e gloriosamente interrogado por Marcel Duchamp, que, desde o Nu descendo uma escada (N.º 2), de 1912, e durante quase toda a sua carreira, incorporou o tempo no domínio da arte, prosseguindo na senda do espaço-tempo quadridimensional.

Além disso, as experiências de Griffa com o espaço-tempo são reafirmadas pela incompletude do seu gesto e dos seus sistemas de signos, cuja sequência se interrompe. Seguindo o nosso raciocínio, esta particularidade deixa na tela um fragmento de espaço e uma fracção de tempo que ficarão para sempre incognoscíveis, indeterminados, como no Princípio da Incerteza de Heisenberg. Segundo a Interpretação de Copenhaga, a medição das ondas de partículas quânticas postula, essencialmente, que as partículas existem num universo de potencialidades; só podemos calcular a probabilidade dos seus comportamentos futuros, pois teoricamente todos são simultaneamente correctos como na experiência do Gato de Schrödinger, segundo a qual o gato está «vivomorto» até o observarmos.

Do mesmo modo, o espaço que Griffa deixa inacabado é a representação do domínio puro das possibilidades. Como já apontei acima, em mecânica quântica apenas o acto de medir transfere o possível para o real. Contudo esta realidade está condenada, como Orfeu, a abandonar apenas parcialmente o reino do possível: se medirmos a posição de uma partícula, o seu movimento será incomensurável e vice-versa. No universo de Griffa, esta reciprocidade é visualizada na relação entre o signo e a sua possível manifestação futura (ainda não rasteada). Essa parte da pintura precisa de permanecer assim, possível e desconhecida, pois é a parte mais importante da nossa relação com a realidade: reconhecer a existência do que não é compreensível, do que não é conhecido. A tarefa da pintura será permitir-nos percebê-lo enquanto ausência, e acompanhar-nos na tarefa de prezar e preservar esse mesmo desconhecido.

Outro aspecto do sistema de signos utilizado por Griffa é a sua redução ao mínimo denominador comum possível da representação icónica e da significação linguística. Os signos, sendo a um tempo não-icónicos e não-semânticos, pertencem «às mãos de todos», afirmou Griffa. Ao falar do seu empenho em «tornar a presença da pintura absolutamente mínima», rejeitou qualquer figuração, entendendo-a como uma interrupção na prática da pintura pura: «a figura sobrepõe-se e embaça a pintura.» Esta busca de signos não contaminados vai além do que foi atingido pelo abstraccionismo na história das artes plásticas. A sua afirmação implica a existência de uma tarefa, própria da pintura, que não envolve a reprodução do visível para se tornar um objecto em si mesma (abstracção), mas deverá ter ainda um papel determinante na concepção do desconhecido como o campo onde a visibilidade parcial emerge.

Na série de telas Três linhas e um arabesco, Griffa indaga a noção — tão cara à música — de variações sobre um tema. Não é despicienda a significativa escolha do arabesco como um dos seus elementos. O arabesco, ou islimi, é um estilo decorativo baseado em padrões rítmicos que, a partir do século X, ganha crescente significado na arte islâmica. Há quem afirme que uma das principais razões desta proeminência é o facto de a religião islâmica proibir a figuração, como proíbe a idolatria, devido à prerrogativa divina da criação de formas vivas, a qual se estende à sua representação. Além disso, a proximidade do arabesco à caligrafia árabe — a segunda disciplina basilar em que assenta a arte islâmica, juntamente com o arabesco e a geometria — alude à porosidade das fronteiras entre o signo semântico e o não-semântico. Esta é uma fronteira fundamental nas indagações de Griffa: libertar a escrita dos constrangimentos da significação exacta é mais um passo para a superação da poesia.

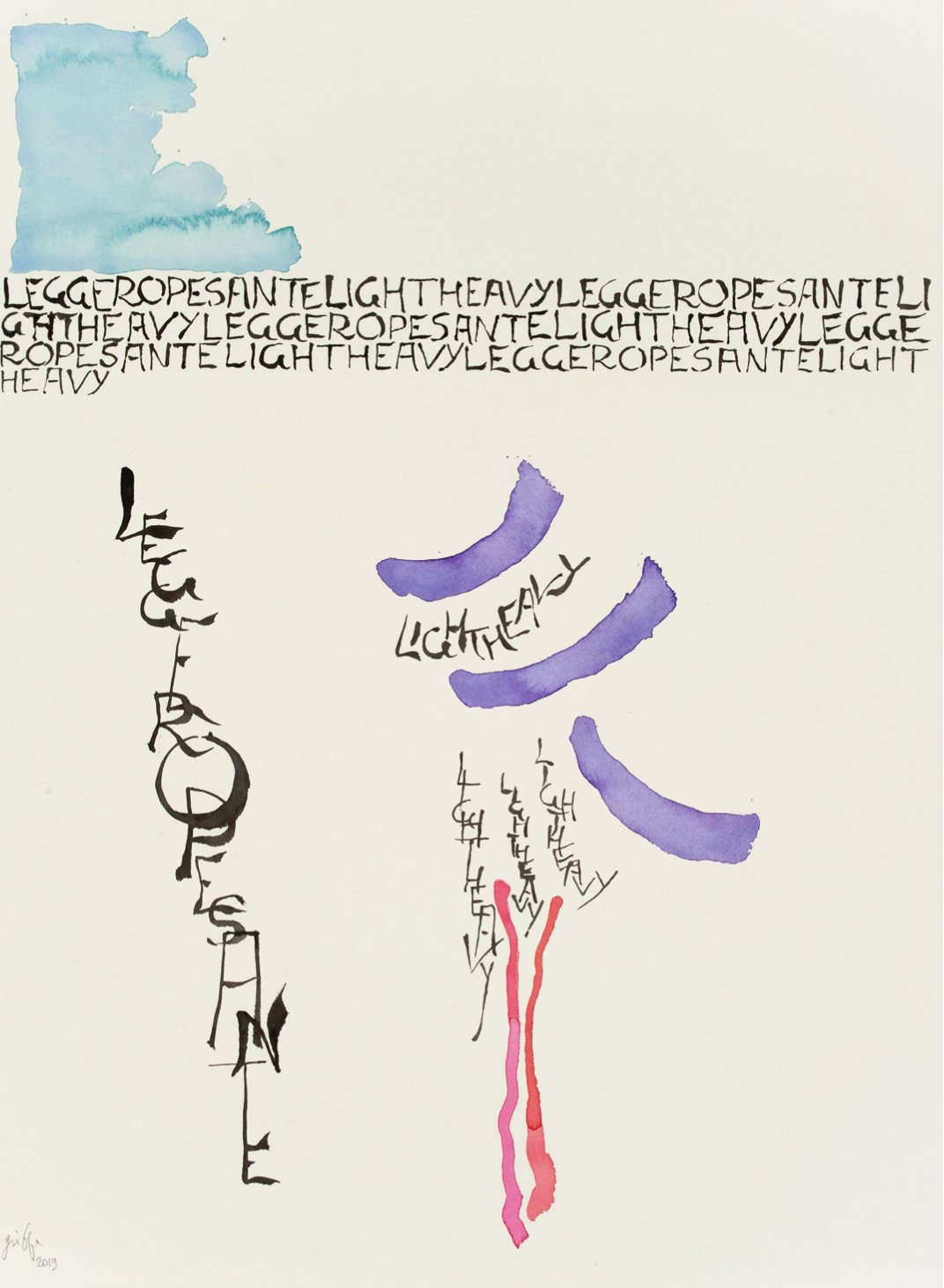

Esta fronteira é também elevada a um outro nível em obras recentes, entre as quais o excelente conjunto aqui reunido para a revista Electra. Estas obras utilizam a linguagem e a escrita de uma forma mais convencional. Em algumas fundem-se oposições binárias, quer em inglês, quer em italiano, tais como «levepesado» ou «fortefraco» — numa homenagem directa às tapeçarias de Alighiero Boetti. Outras, da série Xamã, inventam palavras como Ghoitrugh e Benkotso, fazendo uso do alfabeto latino sem qualquer convenção exacta de significação. Estas experiências são também replicadas em relação a um «velho amigo» de Griffa: o número de ouro, ou secção áurea, que o acompanhou durante décadas. O número φ (phi) tem um fascínio particular para o pintor, uma vez que é um número infinito que efectivamente se torna menor à medida que o conhecemos. Esta proporção invertida entre o tamanho matemático e o tamanho do nosso conhecimento é outra grande metáfora da inevitabilidade do desconhecido produzida pela física quântica.

Vai-se mais longe na série Transparências. Um dos seus elementos deveras significativo para a nossa especulação «quadridimensional» é não apenas a sobreposição de fragmentos isolados, a qual permite uma espécie de efeito de multiverso, mas o princípio de que a instalação, a cada vez que se realiza, pode tomar uma forma diferente. Isto significa que as variações combinatórias da obra são virtualmente infinitas, e que a obra está viva numa trajectória de espaço-tempo. Quase se interpenetrando, a (epónima) transparência das telas de suporte não só permite um diálogo entre si, mas ainda uma concepção de «pintura temporária» — mais uma vez, a intervenção temporal sobre os meios — criada pela sobreposição provisória de duas ou mais telas cujos signos se fundem polifonicamente uns nos outros.

Esta é a experiência mais avançada de Griffa, para usar as suas próprias palavras, «ao serviço da matéria». Na verdade, Transparências é a rejeição suprema da ideia de que o pintor domina os materiais que manipula. Para Griffa é fundamental evitar aquilo a que chama o princípio do domínio; o controlo total e a plena compreensão do mundo devem ser evitados a todo o custo. É de facto o que acontece no seu processo criativo, quando estabelece uma colaboração com a tinta e a superfície — os seus materiais — ao determinar o trabalho e ao estabelecer cabalmente todos os possíveis significados nele inscritos. Esta é a verdade do mito de Orfeu. Quando se procura uma visão por inteiro, uma certeza que abranja todo o domínio do conhecimento — que o Princípio da Incerteza não permite —, o que mais se deseja inevitavelmente desaparece perante os nossos olhos. As obras de Griffa são avisos contra os perigos dessa hubris e simultaneamente cartas de amor ao que Georges Bataille chamou «o sistema inacabado do não-conhecimento».

Partilhar artigo