— Goooooooolo! Gooooooolo! Gooooooolo!

Eis o grito, já quase onomatopaico e em reiteração interminável, que, usando todas as possibilidades das tecnologias modernas, continua a fazer-se ouvir por todo o lado, aumentando a sua voz, o seu volume, o seu poder e o seu alcance. Esse brado é agora quase sempre acompanhado de imagens animadas e omnipresentes.

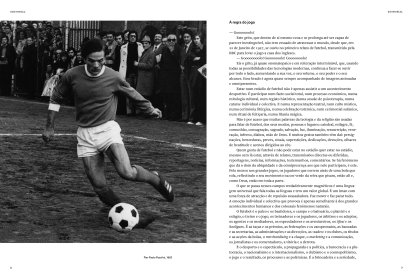

Estar num estádio de futebol não é apenas assistir a um acontecimento desportivo. É participar num facto social total, num processo económico, numa mitologia cultural, num registo histórico, numa sessão de psicoterapia, numa catarse individual e colectiva. E numa representação teatral, num culto místico, numa cerimónia litúrgica, numa celebração totémica, num cerimonial satânico, num ritual de feitiçaria, numa litania mágica.

Não é por acaso que muitas palavras da teologia e da religião são usadas para falar de futebol, dos seus modos, pessoas e lugares: catedral, milagre, fé, comunhão, consagração, sagrado, salvação, luz, iluminação, ressurreição, veneração, inferno, diabos, mão de Deus. E muitos gestos também vêm daí: persignações, benzeduras, preces, sinais, superstições, dedicações, devoções, olhares de beatitude e acenos dirigidos ao céu.

Quem gosta de futebol e não pode estar no estádio quer estar no estádio, mesmo sem lá estar, através de relatos, transmissões directas ou diferidas, reportagens, notícias, informações, testemunhos, comentários. Se há fenómeno que dá o dom da ubiquidade e da omnipresença aos que nele participam, é este. Pelo menos nos grandes jogos, os jogadores que correm atrás de uma bola que rola, reflectindo o seu movimento na cor verde da relva que pisam, estão ali e, como Deus, estão em toda a parte.

O que se passa nesses campos verdadeiramente magnéticos é uma linguagem universal que fala todas as línguas e tem um valor global. É um íman com uma força de atracção e de repulsão avassaladora. Faz mover e faz parar tudo. A emoção individual e colectiva que provoca é apenas semelhante à dos grandes acontecimentos humanos e dos colossais fenómenos naturais.

O futebol é o palco e os bastidores, o campo e o balneário, o plantel e o estágio, o treino e o jogo, os treinadores e os jogadores, os árbitros e os adeptos, os agentes e os mediadores, os especuladores e os aventureiros, os tifosi e os hooligans. É as taças e os prémios, as federações e os campeonatos, as bancadas e as secretarias, as administrações e as direcções, as «sades» e os clubes, os títulos e as acções da bolsa, o merchandising e a claque, o marketing e a comunicação, os jornalistas e os comentadores, a vitória e a derrota.

É o desporto e o espectáculo, a propaganda e a política, a burocracia e a plutocracia, o nacionalismo e o internacionalismo, o clubismo e o cosmopolitismo, o jogo e o resultado, os processos e as polémicas. É a brincadeira e a seriedade, o cepticismo e o fanatismo, o sentimentalismo e o mercantilismo, a identidade (geográfica, cultural, social, sexual) e a transferência, o passe da bola e o passe do jogador, a chicotada psicológica e a dança dos treinadores, a compra e a venda. É a memória e a expectativa, a concentração e a exaltação, a expansão e a repressão, a exactidão e o delírio, a catarse e a sublimação, a convivência e a violência.

Além do que é, hoje o futebol é também o que nele nasce e o que dele cresce. O futebol é as imagens imparáveis nos ecrãs e as palavras convulsas que gera nas bocas dos que dele falam ininterruptamente — em casa, no emprego, no café e no barbeiro; ao almoço e ao jantar; antes, durante e depois do trabalho ou do descanso; com os filhos e com os pais, com os tios e com os primos, com as colegas e com os colegas, com os amigos e com os inimigos.

Ouvir falar de futebol é ouvir palavras que falam de técnicas e de tácticas, de estéticas e de erotismos, de matemática e de estatística, de música e de bailado, de cálculo de probabilidades e de geometria descritiva, de sagrado e de profano, de poesia e de prosa. Ouvir falar de futebol é também ouvir dizer as palavras mais néscias e primárias, mais inúteis e dispensáveis, mais afásicas e indecorosas — e é, subitamente, ficarmos frente a frente com o Kitsch mais despudorado e agressivo.

O futebol deu origem à maior e mais vasta indústria verbal existente sobre a terra e sob o céu. Com o futebol como tema, motivo, inspiração ou pretexto, fala-se, perora-se, discursa-se, discute-se, divaga-se, especula-se, elucubra-se, debate-se, deduz-se, comenta-se, cogita-se, congemina-se, conjectura-se, concorda-se, conclui-se, presume-se, prognostica-se, infere-se, discorda-se, argumenta-se, recrimina-se, acusa-se, defende-se, insulta-se, teoriza-se.

Como no amor (A Metafísica do Amor, Schopenhauer), também há uma meta- física do futebol que faz perguntas sobre o que está para lá do que é físico e que procura o motor imóvel, o princípio fundador, a causa primeira, a finalidade última, a relação entre mente e matéria, substância e atributo, contingência e necessidade, absoluto e relativo, permanência e mudança, livre-arbítrio e possibilidade, realidade e imagem, ser e ente, imanência e transcendência, espaço e tempo.

Além de uma metafísica, o futebol tem também uma epistemologia. Assiste-lhe um copioso e prolixo discurso do método e uma disputa entre crença e verdade, hipótese e modelo, experiência e certeza, teoria e prova, acontecimento e linguagem, lei e excepção, dedução e indução, verificabilidade e falseabilidade, conjectura e refutação, lógica e sentido, racionalismo e empirismo. E, além de uma metafísica e de uma epistemologia, o futebol, grande objecto fenomenal, parece requerer uma fenomenologia que faça sua o que Husserl diz na Quinta Meditação Cartesiana sobre o corpo, o eu e o outro.

Falar de futebol é falar de um universo em expansão com um big bang privativo, um espaço-tempo privado e uma teoria da relatividade própria. É falar do mundo do nosso tempo e do tempo que faz esse mundo ser como ele é. É falar de um fenómeno planetário, cósmico, universal, que se aproxima de todos, mesmo daqueles que dele se querem afastados, distantes, alheados ou fugitivos.

É falar de multidão, de mobilização, de comoção, de efusão, de fusão. É falar de convivência, de conivência, de fair play, de confronto, de violência. É falar de ídolo, de fetiche, de mascote, de álibi, de totem, de tabu. É falar do mais local e do mais global, do mais individual e do mais grupal, do mais particular e do mais geral.

Norbert Elias foi o autor celebrado de O Processo Civilizacional e o seu discípulo Eric Dunning levou a teoria de Elias à observação do desenvolvimento e da metamorfose do desporto moderno e do aumento da violência nele. Em A Busca da Excitação, um livro fundamental para pensar estes temas e problemas, o mestre e o discípulo dão às práticas desportivas, e, nelas, ao futebol, uma análise certeira que as torna indiciadoras do que se passa na sociedade global, vendo na «busca da excitação» um dos fenómenos essenciais da nossa civilização actual.

Falar de futebol é falar do mais divisor e do mais agregador, do mais separador e do mais unificador, do mais diferenciador e do mais homogeneizador, do mais excludente e do mais representativo. É falar do mais racional e do mais irracional, do mais urbano e do mais tribal, do mais sofisticado e do mais primitivo. É falar de poder, de arte, de iconografia. É falar de técnica, de indústria e de comércio. É falar de interclassismo e de luta de classes. É falar de uma épica, de uma lírica, de uma dramaturgia, de uma cinematografia. É falar de conceito e de preconceito. É falar de lei e de lei da selva. É falar de moralismo e de corrupção. Falar de futebol é falar de ócio e de negócio.

Falar de futebol é falar de desporto, de entretenimento, de identidade, de cultura, de medicina, de arquitectura, de antropologia, de sociologia, de direito, de psicologia, de economia, de política, de comunicação.

No sua obra, já clássica, Homo Ludens: Ensaio sobre o elemento lúdico da cultura, Johan Huizinga defende que o jogo é um instinto primordial, representando uma das forças mais originárias e com raízes mais fundas na história pré-humana e humana. Para este historiador da cultura, o homo ludens é o vértice de um triângulo cujos outros dois vértices são o homo sapiens e o homo faber. Huizinga defende que é do jogo que nasce a cultura, sob a forma de rito e de sagrado, de linguagem e de poesia.

O jogo é logos (com a sua racionalidade e lógica), ethos (com a sua regra e a autoridade dela) e pathos (com a sua emoção e a empatia que suscita). No subsolo das várias actividades humanas — do direito à ciência, do desporto à arte, da literatura à política — está o instinto de jogo. É no jogo que estão fundadas as artes de expressão e de competição, as artes do pensamento e do discurso, da retórica e da dialéctica, com as suas expressões de acusação e defesa, tanto na tribuna política como no tribunal judicial. É no jogo primordial que os jogos de linguagem e os jogos do amor encontram o seu primeiro modelo. E é também sob esse impulso paradigmático que se realizam os voluntários jogos de combate e os forçados jogos de guerra.

O jogo, com o seu instinto e a sua sedução, é, segundo Huizinga, mais inicial, primordial e primitivo do que a cultura, pois faz parte daquelas coisas em comum que o homem partilha com os animais. Afirma ele no seu livro: «O jogo é um facto mais antigo do que a cultura, pois esta, mesmo nas suas definições mais rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas os animais não esperaram que os homens os iniciassem na actividade lúdica.»

É por isso que zoólogos, etologistas e antropólogos se têm ocupado deste desporto e foram buscar aos comportamentos animais e às condutas das tribos primitivas as fontes remotas do futebol.

Tudo o que ao futebol diz respeito provoca um jogo de adesões e de rejeições, de atracções e repulsas. O seu primitivismo tem um efeito paradoxal. Muitas vezes a recusa do futebol e do seu tribalismo primário é usada, por aqueles que querem mostrar sofisticação intelectual, como uma prova da sua distinção. Outras vezes, o gosto do futebol é exibido pelos intelectuais para mostrar a sua pertença à espécie humana, ao povo e às suas manifestações mais comuns.

Para alguns, o futebol é um novo e ainda mais insidioso ópio do povo, anestesiante e alienante. Jorge Luis Borges sentenciou que «o futebol é popular porque a estupidez é popular». E acrescentou: «O xadrez é hoje substituído pelo futebol, que é um jogo insensato e não intelectual.» Shakespeare, no Rei Lear, faz exclamar: «Tu, vil futebolista.» Com o eco de Clausewitz e também de Lenine, para George Orwell, o futebol é a continuação da guerra por outros meios. Mas há quem defenda que o futebol é um grande Ersatz dos confrontos e das batalhas.

Para muitos, o futebol é uma arte tão criativa como as outras e um modo de cultura popular com um poder solidário de sedução que mais nenhuma tem. Pierre de Ronsard e Henry de Montherlant fizeram poemas à bola e ao jogo. E Mário Cesariny, no poema «Pastelaria», tem estes versos: «Não é verdade, rapaz? E amanhã há bola / antes de haver cinema madame blanche e parola.»

A escritora Clarice Lispector escreveu uma saborosa crónica sobre a sua «ignorância apaixonada por futebol» e o desejo de um dia, nem que seja quando já «for velhinha e andando devagar», aprender o que não sabe, pois o futebol faz parte e «representa a vida». Nessa crónica com o título «Armando Nogueira, Futebol e eu, coitada», contou que apenas uma única vez tinha assistido, «de corpo presente», a um jogo num estádio. Como não entendia o que se passava no campo, fazia perguntas a alguém que a acompanhava e obtinha respostas rápidas e irritadas por estar a distrair quem somente queria ter os olhos e todos os órgãos dos sentidos no campo. Clarice revelou que também interrogava um filho, quando, às vezes, viam juntos futebol em casa, na televisão, e que a resposta dele era igualmente breve e brusca, seguida do comentário: «Ah, mamãe, você não entende mesmo disso, não adianta.»

No Brasil, país-estádio onde o futebol está em todo o lado e empolga toda a gente, muitos escritores escreveram sobre jogos, jogadores e campeonatos. O dramaturgo, jornalista e cronista Nelson Rodrigues é o mais conhecido e reconhecido. Assim como Cecília Meireles (poema «O Jogo de Bola»: «A bela bola / rola…») ou Manuel Bandeira («Também eu participei do delírio colectivo e desde o começo do campeonato fiquei chumbado ao meu rádio a escutar as partidas dos brasileiros…»), também o poeta Carlos Drummond de Andrade tem textos de prosa e de poesia sobre o desporto que se joga com os pés.

O filósofo e romancista Albert Camus, que tinha sido guarda-redes na sua equipa académica, adorava futebol e dizia que não há lugar do mundo onde se possa ser mais feliz do que num estádio de futebol. E confessava ter aprendido no futebol aquilo que sabia de mais seguro sobre a moral humana e os deveres e obrigações das pessoas umas para com as outras. Jean-Paul Sartre, que foi primeiro amigo e depois inimigo de Camus, falava dos «onze em fusão» no campo relvado e dizia que, no futebol, tudo é complicado apenas pela presença da equipa adversária. Num arroubo raro e lírico-épico, Vladimir Nabokov falou do guarda-redes como da «águia solitária, o homem do mistério, a última muralha».

Embora o barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna, tenha dito que «a emulação é a essência do futebol», o antropólogo Claude Lévi-Strauss contou, em La Pensée sauvage, a história dos Gahaku-Gama, da Nova Guiné, que aprenderam o futebol ensinado pelos missionários, mas, jogado por eles e de acordo com os valores morais e sociais da sua comunidade, o jogo tinha tantas partes quantas fossem necessárias para que houvesse equilíbrio entre os que ganhavam e os que perdiam. Para os Gahaku-Gama, um jogo de futebol não era uma competição com vencedores e vencidos — era um rito de equilíbrio, empate, solidariedade e igualdade.

O conhecido historiador britânico Eric Hobsbawm, que olhou o século XX com um olhar agudo e analítico, disse que o futebol é o desporto que «o mundo tornou seu» por ser «simples e elegante, não perturbado por regras e/ou equipamentos complexos e por poder ser praticado em qualquer espaço aberto, mais ou menos plano e do tamanho exigido… tornou-se genuinamente universal» (A Era dos Extremos: História Breve do Século XX, 1914–1991).

Na longa história do futebol, ao mesmo tempo estável e variada, a sua idade actual é a época do futebol espectáculo e negócio: financista, mediático e tecnocrático. É um futebol de bilionários e déspotas, estrelas e vedetas (ver o nosso dossier sobre a «Fama», na Electra 11).

Por isso, não há hoje pai ou mãe que não queira pôr o filho numa «escolinha» de futebol, na esperança de que ele um dia se torne um Messi, um Ronaldo, um Mourinho, um Guardiola, um Klopp, ou pelo menos um Beckham. Isto é, alguém que seja, narcisicamente, belo, rico, famoso e poderoso.

O cronista Victor Cunha Rego, que viveu em muitos países, entre os quais o Brasil, tendo-lhe isso dado uma decantada e às vezes desencantada experiência do mundo e dos que o habitam, escreveu, quando o século XX caminhava para o fim, numa crónica intitulada «O futebol virtual»:

Partilhar artigo