Teixeira de Pascoaes fez do Outono o seu rosto mais constante, mais confessado e mais cósmico. Rilke, no poema «Dia de Outono», dá à queda das folhas a imagem de uma solidão sem sono e de uma sombra sem sossego. Mas, na sua prece, pede a espessura da plenitude para os frutos e uma última doçura para o vinho. Já Proust fala dos passeios de Outono, que continuavam a leitura havida antes, com uma graça tão fina e tão fria como a chuva que caía sobre aqueles passos que eram uma mnemónica da melancolia.

Fernando Pessoa, com a voz antiquíssima de Ricardo Reis, escreveu um dos poemas mais serenamente altivos e mais lucidamente resignado de todas as literaturas: «Quando, Lídia, vier o nosso Outono, / Com o Inverno que há nele, reservemos / Um pensamento, não para a futura / Primavera, que é de outrem, / Nem para o Estio, de quem somos mortos, / Senão para o que fica do que passa — / O amarelo actual que as folhas vivem / E as torna diferentes.»

Em Sonata de Outono e Saraband, filmes de rostos, ressentimentos e remorsos, mas também de apaziguamentos, armistícios e alianças, o realizador tão animicamente outonal que era Ingmar Bergman fez da música uma matemática da memória e da morte. Para este detective dos segredos suspensos, dos sismos silenciosos e das solidões sagradas, o Outono — com o seu eixo de sombra — era a estação da subtileza e da sublimação, do sinal e do sentido. Para o mestre da secreção do tempo, o Outono era o sono da natureza, a sua sucessão sonâmbula, aquela em que os sussurros, suspiros e silêncios ressoam na noite clara e atenta do dia obscuro.

O nosso tempo não tem kairós — só tem chronos. Nele, não há abrandamentos, nem paragens, nem sequer pausas, senão aquelas que são obrigatórias por regulamento, pressão, convenção ou vaidade. A velocidade do movimento e a vertigem do ritmo são dois lápis que, em linhas nervosas, desenham a sua figura. Vivemos sempre com o telemóvel na mão — e aí «vemos, ouvimos e lemos, não podermos ignorar».

Como o rio de Heraclito, corremos numa viagem sem fim, a não ser o nosso. A essa viagem incessante, que nos torna estranhos e estrangeiros a nós mesmos, algum tecnocrata poderia chamar pan-turismo ou all tourism. E a nós PT — perpetual travelers e permanent tourists. Ou, se soubesse filosofia, turismo ontológico e ontoturistas.

Fernando Pessoa, agora pela voz moderníssima de Álvaro de Campos, diz assim: «Outra vez te revejo — Lisboa e Tejo e tudo —, / Transeunte inútil de ti e de mim, / Estrangeiro aqui como em toda a parte, / Casual na vida como na alma». E Robert Musil afirmou: «O único erro que poderíamos cometer seria o de ter desaprendido a volúpia […] da estranheza». Uma estranheza verdadeiramente estrangeira e sem qualidades, como já foi notado.

As palavras são ainda o que foram — o que deixaram de ser e até o que quase seriam. A palavra turismo vem do inglês tourism, que provem do francês tour (volta) e tourner (fazer a volta), que deriva do latim tornare (fazer dar a volta em torno de, polir). É esta uma palavra que, no seu tour etimológico, se fartou de fazer turismo.

Nestes dias, a que talvez por ingenuidade excessiva ou voluntarismo exagerado, chamamos nossos, repetidamente a pronunciamos para mostrar atracção ou demonstrar repúdio pelo que é e significa. Hoje, o turismo passou a ser o motivo de julgamentos, com pesadas condenações e alegres absolvições, no tribunal das opiniões.

Há quem veja no turismo uma assombrosa saúde e quem veja nele uma assustadora doença. Há quem veja nele uma redenção e quem veja nele um crime. Há quem veja nele uma civilização e quem veja nele uma barbárie. Há quem o exalte e quem o execre.

Há quem ache o turismo um sinal maior do cosmopolitismo e o seu crescimento constante uma garantia propiciadora de paz e prosperidade, prova promissora de um mundo global e de «uma casa comum». Basta ir às livrarias e pôr nas nossas mãos os livros, álbuns e guias que se sucedem e acumulam sobre viagens, viajantes, lugares, destinos, expedições, excursões, incursões, rotas, roteiros, para vermos o louvor e a euforia que a deslocação, a digressão, o desvio, a deambulação provocam.

Das lentas expedições terrestres às longas navegações, das fervorosas peregrinações religiosas ao elegante Grand Tour, dos refinados cruzeiros nos paquetes à conquista aventurosa dos céus, as viagens deram aos homens aquilo que neles é um apelo tão visceral, tão vital e tão violento como funda, forte e firme é a chamada do enraizamento. Títulos de livros como Eloge du dépaysement: Du voyage au tourisme são catálogos de palavras que viajam por nós.

A história da literatura é a história de uma grande viagem. E a história da literatura com viagens quase se confunde com a história das viagens com literatura. Do Épico de Gilgamesh a Homero (Borges dizia que a Ilíada e a Odisseia permanecem na memória dos homens porque contam uma guerra e uma viagem — e a vida é uma guerra e uma viagem), de Pausânias a Heródoto, de Virgílio a Dante (nessa espécie de turismo sobrenatural que é a Divina Comédia), de Ibn Shahriyar ao Códice Calixtino, de Marco Polo a Bartolomeu de las Casas, de Montaigne a Cervantes, de Laurence Sterne a Montesquieu, de Defoe a Swift, de James Cook a Chateaubriand, de Sade a De Stael, de Rousseau a Goethe, de Byron a Lamartine, de Stendhal a Ruskin, de Flaubert a Kipling, de Baudelaire a Rimbaud, de Dickens a D.H. Lawrence, de Loti a Stevenson, de Jules Verne a Wharton, de Melville a Twain, de James a Proust, de Gide a Mann, de Jack London a Albert Londres, de Segalen a Kerouac, de Malraux a Orwell, de H. Miller a Canetti, de Michaux a Burroughs, de Conrad a Durrell, de Gracq a Octavio Paz, de Hemingway a Bruce Chatwin, de Sebald a Le Clézio, de Magris a Olivier Rolin, neste sinuoso e sucessivo atlas verbal estão todos as idades e todas as moradas do mundo.

Dos portugueses, teríamos de dizer, mesmo dizendo apenas alguns, os nomes de Duarte Pacheco Pereira, Álvaro Velho, Pero Vaz de Caminha, Fernão Mendes Pinto, História Trágico-Marítima, João de Barros, Camões, Padre António Vieira, Almeida Garrett, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Raul Brandão, Venceslau de Morais, Ferreira de Castro, Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner Andresen, Agustina Bessa Luís, Mário Cesariny, Natália Correia, José Saramago.

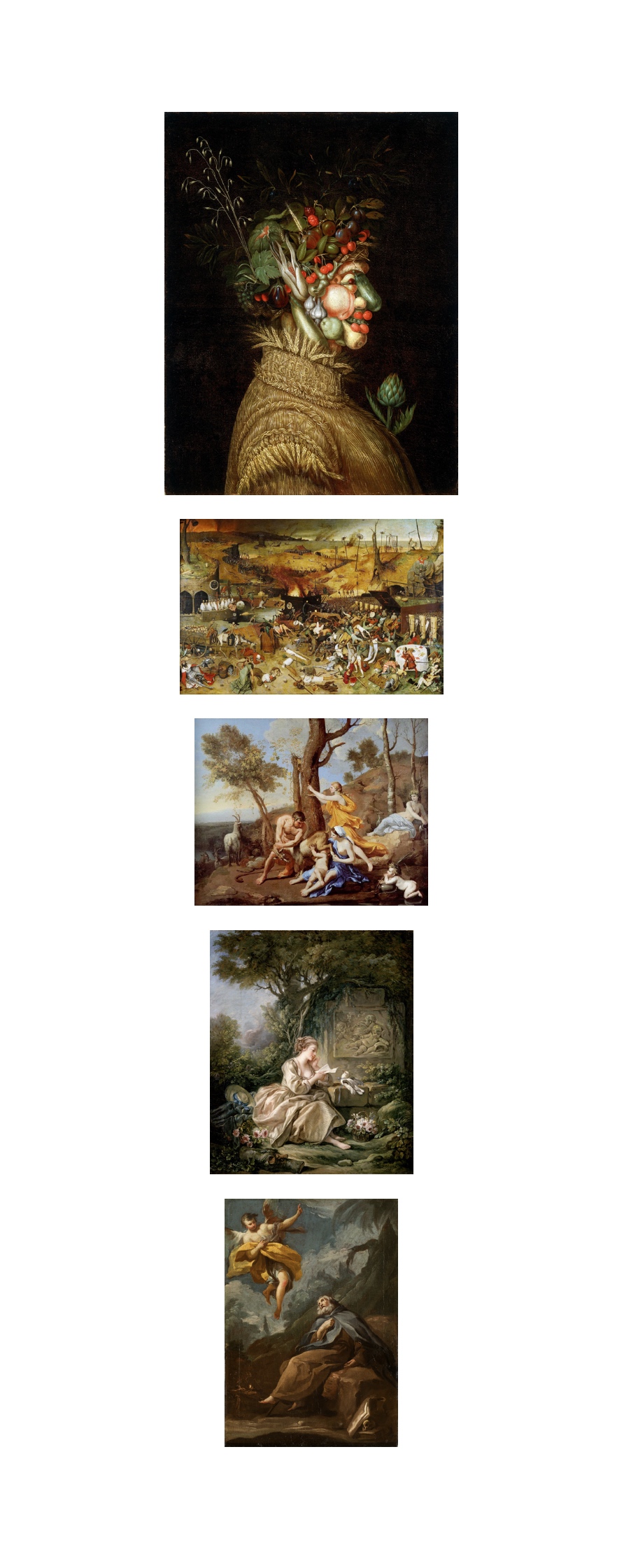

E poderíamos, juntando-os ao país da literatura, entregar também à viagem, os vastos e variados territórios do teatro, do cinema, da música, da ópera, da dança, das artes visuais. Com esse inventário, infinito como as areias dos desertos dos filmes e os tons de azul dos céus e dos mares das pinturas, atravessaríamos palcos, ecrãs, travellings, imagens, representações, figurações, memórias, interpretações, imaginações, símbolos.

Mas, ao contrário de uma visão optimista e expansiva, há quem, com uma outra visão, reactiva e pessimista, pense que o turismo de agora é, não o sucessor desta genealogia, mas o usurpador ou mesmo o destruidor dela. Para esses, ele é o exemplo da alienação consumista, do terror predador e do conformismo mercantil, que faz do pitoresco o fantasma da autenticidade, da hiperinformação o disfarce da ignorância, do estereótipo a falsificação do conhecimento, do mimetismo a fraude da descoberta, da aventura a farsa da rotina, do fetichismo a contrafacção do sagrado, do guia turístico o espectro da Biblioteca de Babel. Para esses, desapareceu a antiga e nobre arte da errância e do saber perder-se, de que falou Walter Benjamin.

Muitos vêem na invasão, pelos turistas, das cidades, dos bairros, das ruas, das praças, das paisagens, dos monumentos, dos museus, das lojas e do etc. que eles também invadem, a entrada dos novos bárbaros e das suas hordas ululantes e rapaces. Mas muitos outros olham para a espessura dessas multidões como razão de um grande orgulho, causa de um vivo regozijo, motivo de auto-satisfação de quem é invadido: uma fortaleza contra as ameaças e as crises, uma bóia de salvação no mar tumultuoso das dívidas e dos défices, uma garantia do presente dada o futuro.

Ao contrário da estupidez de que falou António Guerreiro, na Electra 2, que é sempre a estupidez alheia, o bom turismo é sempre o nosso e o mau turismo o dos outros (excepto, claro, para os operadores turísticos, agências de viagens, hotéis, restaurantes, comércio).

Marguerite Yourcenar, grande viajante, falava das suas viagens como de um «tour de la prison»: uma volta pela prisão que é o mundo. Já no Hamlet se afirma que o mundo é uma prisão. Shakespeare, além de um grande meteorologista da alma humana, era um viajante de todos os mistérios e mundos.Yourcenar, que detestava tudo o que é massificado, uniformizado, padronizado, serializado, plastificado, escreveu: «Meios de comunicação maciços ao serviço de interesses mais ou menos camuflados farão correr sobre o mundo, com visões e barulhos quiméricos, um ópio do povo mais insidioso do que qualquer religião jamais foi acusada de espalhar. Uma falsa abundância, dissimulando uma crescente erosão dos recursos, dispensará alimentos cada vez mais adulterados e divertimentos cada vez mais gregários, panem et circenses de sociedades que se julgam livres. A velocidade, ao anular as distâncias, anulará também as diferenças entre os lugares, por toda a parte arrastando os peregrinos do prazer para os mesmos sons e as mesmas luzes factícios, os mesmos monumentos tão ameaçados nos nossos dias como os elefantes e as baleias, um Parthenon que se desfaz e pensam pôr debaixo de vidro, uma catedral de Estrasburgo corroída, uma Giralda sob um céu que já não é tão azul, uma Veneza apodrecida pelos resíduos químicos.» Mas, na conferência «Viagens no Espaço e Viagens no Tempo», que fez em Tóquio, ela reconheceu que, afinal, «os viajantes-rebanho são de todos os tempos […]. A patetice também é de todos os tempos» (O Labirinto do Mundo, Arquivos do Norte).

Sophia de Mello Breyner Andresen escreveu o poema «Turistas no Museu» e ele tem a firmeza de um flagrante: «Parecem acabrunhados / Estarrecidos lêem na parede o número dos séculos / O seu olhar fica baço / Com as estátuas — como por engano — / Às vezes se cruzam / (Onde o antigo cismar demorado da viagem?) / Cá fora tiram fotografias muito depressa / Como quem se desobriga daquilo tudo / Caminham em rebanho como os animais» (O Búzio de Cós e Outros Poemas).

Hoje de tudo e com tudo se faz turismo. Não há adjectivo que não lhe convenha. Há turismo religioso, cultural, desportivo, gastronómico, medicinal, sentimental, sexual, funerário, genealógico, heráldico, comercial, ético, linguístico, histórico, arqueológico, geológico, político, económico, ecológico, esotérico, filantrópico, musical, juvenil, sénior, familiar, individual, grupal, gay, profissional, de estudo, de lazer, urbano, rural, balnear, termal, cinegético, piscatório, marítimo, de montanha, de neve, florestal, literário, artístico, improvisado, organizado, regional, doméstico, internacional, de Inverno, de Verão, massificado, personalizado, receptivo, emissivo, social, intensivo, extensivo, itinerante, espacial.

No turismo, consoante o temperamento, a inclinação e o fito, procura-se a aproximação ou a fuga, a diferença ou a semelhança, a descoberta ou o reencontro, a proximidade ou a distância, a recordação ou o esquecimento, a segurança ou o risco, o esclarecimento ou a alienação, a confirmação ou o desmentido, a superfície ou o fundo, o convencionalismo ou a excentricidade, as pessoas ou as coisas, o amor que se leva ou o amor que se traz. Uns fazem do turismo uma instituição da realidade; outros, um dispositivo da fantasia. Uns, um ethos; outros, um pathos. Há mesmo quem veja no turismo uma moral; outros, uma psicanálise. Uns, uma estética; outros, uma técnica.

Ao escolher o turismo como «Assunto» desta edição de Outono da Electra, estamos a falar de um tema que nos cerca e nos revela. Como nestas páginas se vê, as grandes questões do turismo são muitas vezes as outras — e não aquelas de que se fala tão assiduamente, tão obsessivamente, tão levianamente.

Falar hoje de turismo é falar de um nó de problemas, perguntas, temas, teses, investigações, estatísticas, que falam de muito mais do que do turismo de que falam. É também falar, como acontece com quase tudo o que conta, de uma rede de ambiguidades, mitologias, meias-verdades, meias-mentiras, realidades, imaginações, contradições, ameaças, efeitos perversos, danos colaterais, sucessos, fracassos. O turismo é uma máquina totalizadora e um espelho móvel que expõe as pessoas frente a si-mesmas e às outras, pondo o mundo próprio face a face com o mundo alheio.

O poeta japonês Matsuo Bashô (século xvii) escreveu estes dois haikus de Outono: «um dia chuvoso — / cidade de fronteira / mergulhada no Outono»; e «a lua está tão alta / como o preço dos terrenos / nesta zona de lojas» (O Eremita Viajante). É do Outono que fala e parece que também é do turismo que está a falar. Os poetas são assim: escrevem direito por linhas tortas. E vêem o longe no que lhes está perto.

Quando o Verão cede o seu passo ao Outono, o turismo de muitos torna-se o turismo de menos. As multidões deixam de ser tão inúmeras, as filas tão grandes, as esperas tão longas, os caminhos tão lentos, os dias tão largos, as noites tão quentes, as roupas tão leves, as vozes tão altas, os preços tão caros.

É o tempo em que a sombra retoma os seus direitos sobra a luz. Olhamos então o mundo e os que o percorrem a uma outra luz. É esse o momento em que, do nosso movimento, a vertigem se torna vagarosa. E que o pensamento sobre ele pode ser mais nítido e elástico.

Partilhar artigo