As reflexões teóricas de Boris Groys no campo da estética, dos media e da história dos movimentos artísticos e suas instituições (especialmente o museu), desde as vanguardas ao pós-modernismo, têm uma forte projecção internacional, como se pode perceber pela difusão que os seus livros alcançaram e pela presença constante do seu nome nos vários domínios disciplinares que a sua obra atravessa. Em 1992, dois anos antes de ingressar como professor na Universidade de Arte e Design de Karlsruhe (que integra o famoso ZKM – Zentrum für Kunst und Medien), onde teve como colegas, entre outros, Peter Sloterdijk, Hans Belting e Peter Weibel, publicou um livro «sobre o novo» (Über das Neue), que o subtítulo designava como um «ensaio de economia cultural»1. Estávamos no auge da discussão sobre a condição pós-moderna, suscitada pelas novas configurações culturais e políticas da época. O novo era então um tema que parecia completamente inactual, dado o descrédito em que tinham caído os conceitos de utopia, de progresso histórico e de autenticidade. Ora, dotado de uma sofisticação analítica que só se aperfeiçoou com o tempo, Boris Groys aplicou-se a discutir a situação paradoxal de já ninguém acreditar no novo, mas todos o reclamarem. Essa análise, como indica o subtítulo do livro, estabelecia uma equivalência entre o processo cultural e o processo económico, mas ia muito mais longe, mostrando que só se pode falar sobre o novo na relação com o arquivo (isto é, com o velho). Podemos ver aqui o início das suas reflexões posteriores sobre o museu e a sua função na sociedade contemporânea. Esta entrevista prolonga e actualiza esse ensaio sobre o novo de 1992. Recordemos que foi precisamente com uma entrevista e uma conferência de Boris Groys, na Central Tejo, que lançámos o primeiro número da Electra.

Nesta entrevista, o consagrado filósofo Boris Groys fala sobre a questão do novo — um tema que tratou com enorme argúcia no livro Über das Neue. A entrevistadora, Catarina Pombo Nabais, é autora do livro Philosophical Conversations – Towards Self-Design, que é uma longa conversa com Groys.

José Loureiro, Sinapse-morta Híbrido, 2017 © Fotografia: Bruno Lopes

CATARINA POMBO NABAIS Comecemos por pensar a impossibilidade do novo. «Nada novo é possível» é um dos seus muitos argumentos. O que é que isso quer dizer exactamente?

BORIS GROYS Quando escrevi o livro sobre o novo, estava a dar aulas na Universidade do Texas. Lá, existe um sistema especial de educação em que todos têm de escrever artigos. E todas as vezes te perguntam o que há de novo naquilo que propões. Se não houver nada de novo, o teu trabalho é rejeitado. Este sistema pareceu-me esquizofrénico, porque, por um lado, eu dizia que não havia nada de novo, por outro lado, exigiam-me que apresentasse algo de novo. O mesmo para os artistas, que tinham de produzir algo de novo também. Músicos, artistas, bailarinos, todos tinham essa obrigação. A exigência de produzir algo novo continua a ser a exigência mais importante. É assim que as coisas funcionam lá. Para mim, a questão que se colocava era: porquê esta impressão de que não existe nada de novo? Claro que não se pode dizer com nenhum grau de certeza que existe nada de novo. Para sabermos que nada é novo teríamos de conhecer todo o futuro, até o Apocalipse e o fim dos tempos; então, sim, poderíamos dizer que não há nada de novo aí. Mas tal não é possível. Ou seja, se adoptarmos um ponto de vista lógico, esta é uma afirmação completamente absurda, o que coloca outra questão: porque é que surgiu esta exigência de uma constante produção do novo? A minha resposta é a seguinte: porque o passado foi esquecido. Porque perdemos a nossa cultura, ou nunca a conhecemos. Como perdemos o passado, não sabemos o que é novo ou o que é antigo, porque não temos termo de comparação. Não podemos dizer que algo é novo se não compararmos: isto é novo, aquilo é antigo. Mas nós não fazemos isso. Por exemplo, nos anos 90 dei aulas sobre os versículos. Nenhum dos meus alunos tinha lido a Bíblia. Nenhum. Acho que nem tinham lido Shakespeare. Dante ou a Bíblia, por exemplo, eram completamente novos, porque aqueles alunos não tinham qualquer conhecimento sobre eles. E se alguém lhes tivesse apresentado a poesia de Dante como sendo poesia nova, teriam acreditado. E teriam acreditado porque não conhecem a poesia de Dante. Se não tivermos este arquivo de conhecimento cultural, não sabemos dizer o que é novo e o que é antigo. O que proponho é falarmos apenas do novo na sua relação com o arquivo. Não com o sistema, porque isso é outra questão. Se não tivermos arquivos, como museus, bibliotecas, universidades, não podemos dizer o que é novo. Para os pintores da academia do século xix, as imagens planas produzidas no Japão e na China eram absolutamente novas. Essas imagens sem espaço tridimensional eram completamente novas e anunciaram o início do modernismo. Mas é claro que na China e no Japão era comum encontrar quadros planos, arte plana ou imagens planas. Para eles, a ilusão da tridimensionalidade é que era nova. Assim, o que é novo para uma cultura pode ser antigo para outra. No início dos anos 90, o capitalismo era completamente novo no Leste da Europa, pelo menos na Rússia, porque nunca tinha acontecido. Para mim, quando falamos do novo e do antigo, trata-se sempre de um efeito de comparação entre o que já se encontra estabelecido como um valor cultural e o que ainda não foi estabelecido como tal. O que não está estabelecido como valor cultural é novo porque não está incluído no arquivo. Mas aquilo que não está incluído no arquivo pode ter mais de dez mil anos. Hoje, começa a incluir-se no arquivo cultural alguns quadros de aborígenes australianos pintados há mil anos. Mas esses quadros são novos no nosso contexto artístico e no nosso arquivo. A ideia do meu livro é a de que a relação entre o novo e o antigo é espacial. Parece paradoxal, porque não é uma relação de tempo, ou uma relação no tempo. É uma relação no espaço. O que está dentro do arquivo é antigo. O que está fora do arquivo é novo. Mesmo que tenha sido produzido há dez mil anos.

"A questão é: porque é que surgiu esta exigência de uma constante produção do novo? E a minha resposta é a seguinte: porque o passado foi esquecido."

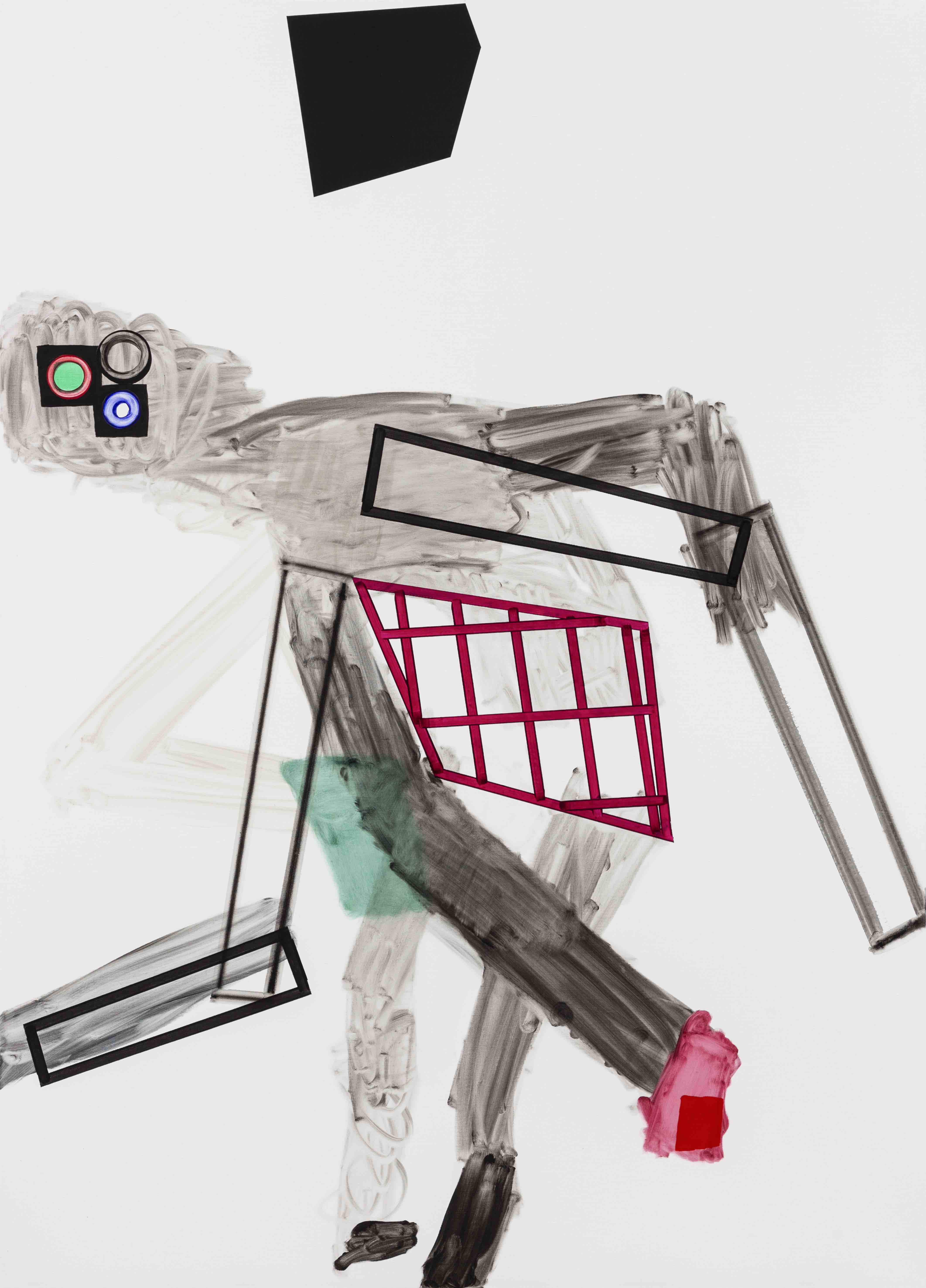

José Loureiro, Reagente, 2019 © Fotografia: Bruno Lopes

CPN Tem-se sempre em mente o arquivo ocidental como a principal referência cultural. Por isso, comparam-se arquivos dentro de uma só cultura. E a comparação dos arquivos entre culturas diferentes?

BG Em todas as culturas há um jogo entre o arquivo e o profano. Na China, por exemplo, há uma espécie de tradição académica clássica de pintura e caligrafia face à qual o que vem do Ocidente é profano. As pessoas olham para essa cultura diferente e perguntam-se: «Como é que a posso usar, que posso fazer com ela?».

Quando tomo como referência o meu próprio arquivo, a minha própria cultura, por exemplo, a cultura chinesa, pergunto-me: «Que posso retirar de uma cultura diferente e selvagem, como a ocidental, para usar no meu próprio arquivo?» Mas se em vez disso emigrar para Nova Iorque e viver lá como chinês, então a minha própria cultura torna-se profana para mim. Em vez de perguntar como incluir elementos da cultura ocidental no cânone da pintura chinesa, começo a perguntar como incluir a tradição chinesa no cânone ocidental. Tudo é uma questão de posicionamento, tudo está relacionado com a posição de cada um na sua própria cultura. Quando emigramos, ou quando somos confrontados na nossa cultura com migrantes que vêm para o Ocidente, vemos que eles começam a usar as suas identidades culturais originais como um ready-made a ser incluído nos arquivos do Ocidente. Um imigrante — e eu era um imigrante quando escrevi este livro sobre o novo — é um ready-made. A sua relação com a instituição do arquivo é a relação do ready-made. Um ready-made pode estar interessado, mas também pode não estar interessado em ser incluído no arquivo do Ocidente. Muitos interessam-se e tentam integrar a sua identidade cultural nos arquivos ocidentais. Mas se viveres em Nova Iorque, por exemplo, podes ir a Chinatown e aí encontras pessoas que não falam inglês, ou falam muito mal. Só vivem lá, estando completamente fora do arquivo e do cânone, que para eles são completamente irrelevantes. A relação entre o espaço profano e a instituição é complicada. E quando falamos de sistema, não devemos esquecer que o profano é muito mais poderoso do que qualquer instituição ou arquivo, porque as instituições e os arquivos são temporários. Vão ser destruídos. Foram criados e serão destruídos. Na verdade, acho que os museus, bibliotecas e arquivos serão destruídos porque não haverá dinheiro para os manter. Houve um período em que as pessoas começaram a construir museus, bibliotecas, universidades. Mas agora é óbvio que se fores para a universidade não ganhas dinheiro. Perdes dez anos da tua vida em que podias estar a ganhar dinheiro. És um falhado desde o início. E o mesmo acontece com o reconhecimento do museu, que é incomparável com o reconhecimento do mercado. O chamado «reconhecimento intelectual» vai desaparecer por completo. Assim, na relação entre o espaço profano e o sistema institucional do arquivo, o espaço profano vence sempre. Sempre.

[...]

Partilhar artigo