Alfonso Berardinelli é um crítico e ensaísta italiano pertencente a uma categoria que teve em tempos uma grande fortuna, mas que hoje já só tem uns raros representantes: a crítica literária que mantém uma relação consubstancial com a crítica da cultura. A literatura italiana contemporânea, muito especialmente a poesia, que foi sempre o género a que se dedicou quase exclusivamente, tem estado sujeita ao seu discurso crítico de vasto alcance, tantas vezes objecto de fortes polémicas. A sátira e a polémica são, aliás, géneros discursivos que tem cultivado quase como um programa que se inscreve necessariamente no exercício da crítica. Não se pode traçar nenhum panorama da poesia italiana, desde meados do século passado, e das transformações dos modos de recepção e de difusão da literatura no espaço público, sem ter em conta a enorme e persistente actividade deste crítico exemplar.

Esta entrevista a Alfonso Berardinelli, o mais importante crítico literário e cultural italiano, em actividade há mais de meio século, não é apenas uma aproximação ao ideário crítico-teórico deste «escritor invisível», é também um diagnóstico cultural do nosso tempo.

ANTÓNIO GUERREIRO A sua obra compreende a poesia (que abandonou muito cedo), o ensaio, a crítica literária, a crítica cultural, para referir apenas o principal. No seu percurso intelectual, como se deu este trânsito entre os géneros? E ainda que seja muito visível na vida literária e cultural, mesmo além da Itália, desde há quase meio século, é designado num livro colectivo que lhe foi dedicado como «o escritor invisível». Nessa designação de «escritor invisível», devemos colocar o acento em «escritor» ou em «invisível»?

ALFONSO BERARDINELLI Talvez a minha obra, se é que é uma obra, não seja muito variada e plural. Esta é pelo menos a minha impressão. Sempre escrevi conforme as circunstâncias, as necessidades imediatas e os pedidos que me eram feitos. Também por isso, creio, gosto de ser entrevistado! Sinto-me um pouco no meu género literário: o ensaísmo, o ensaio, o diálogo com outros textos. Mesmo que as medidas mudem, tudo o que escrevo é ensaio, até os meus artigos jornalísticos. Giacomo Leopardi, que em Itália consideramos o nosso maior poeta depois de Dante, o nosso clássico da modernidade, disse uma vez numa carta que tudo o que tinha escrito não eram «obras», mas apenas tentativas, provas, ensaios. Comecei a fazer jornalismo de forma continuada sobretudo nos últimos vinte anos, por razões económicas, porque não tinha outra fonte de rendimento. Anteriormente, em especial nos anos 80, quando Piergiorgio Bellocchio e eu inventámos a «revista pessoal» Diario, que só saía quando tínhamos algo a dizer (doze números em dez anos), fazia um juízo negativo do jornalismo e dos jornais. Mas agora as revistas são um meio de comunicação cultural que quase desapareceu e os jornais contêm muito mais páginas dedicadas a livros e ideias. O feuilleton jornalístico veio ocupar o lugar da revista. Hoje, com o enorme poder da Internet, os jornais impressos são uma espécie de nobre anacronismo e os seus leitores uma espécie de elite, destinada, creio, à extinção a curto prazo. Gosto de escrever artigos em jornais porque assim sinto-me ainda numa época já finita, quase na época do Iluminismo do século XVIII (escrevo os meus artigos à mão e dito-os). De facto, o século XVIII (o século que eu prefiro) foi justamente o do ensaio, dos géneros mistos, incluindo o género epistolar, a filosofia, a autobiografia, os panfletos.

Se a minha obra parece plural, é porque a forma ensaística é talvez a mais livre e variada. Não tem regras muito precisas, excepto a de não inventar. É o mais experimental e proteiforme dos géneros. Claro que não estou a falar do que é hoje a enorme produção académica, universitária, especializada, escrita pelos estudiosos e professores: livros na sua maioria monotemáticos com muitas notas e intermináveis bibliografias. O ensaio dispensa notas de rodapé e bibliografias profissionais. Não é «investigação» sistemática financiada por instituições públicas. É sempre uma questão pessoal, subjectiva, ocasional, improvisada, reactiva, dialógica, polémica… Com o passar dos anos dei-me conta de que era cada vez menos crítico literário e cada vez mais crítico da cultura e da sociedade, num estilo cada vez mais próximo da digressão e da sátira. Historicamente, a sátira precedeu e anunciou o que depois do Iluminismo e com o advento do marxismo se chamaria «crítica da ideologia». Mas esta última pressupunha uma teoria social. A sátira não precisa de teorias. Pode limitar-se ao confronto com o pior e o melhor. A sátira, o sentido de humor, são bastante desintoxicantes, têm uma espécie de função purificadora, difundem um pouco o sentido do ridículo… E hoje a cultura precisa disso, visto que sofre de uma superprodução intoxicante.

O problema da cultura actual é que ela não tolera a existência da crítica. A sátira política tem uma grande difusão. A sátira cultural não existe. Digo isso porque sinto que tenho quase uma função pública. No entanto, na realidade, sinto-me e sou um «escritor invisível». Invisível em dois sentidos e por duas razões. Em primeiro lugar porque nunca apareço na televisão, que é o que permite quase a qualquer um publicar o romance da sua vida e o seu best-seller sazonal. Em segundo lugar porque não ocupo cargos públicos: não sou presidente, director, professor emérito, especialista, etc. Só tenho apenas o meu nome e o apelido. E «escritor invisível» também porque o ensaísmo não é considerado literatura «criativa». Na minha opinião, porém, a crítica também é um género literário. É o género da interpretação e do juízo. Costumo repetir que a crítica se assemelha ao sistema endócrino: não é muito visível, mas quando não funciona, todos os outros sistemas ou géneros literários sofrem, deformam-se, engordam, emagrecem, perdem o seu equilíbrio…

Ansel Adams, Saguaro Cactus, Sunrise, Arizona, 1946 © The Ansel Adams Publishing Rights Trust

"A cultura de massa entrou nas universidades, conquistou-as: um dos sintomas mais claros foi o fenómeno Umberto Eco com o seu incrível sucesso, quer entre os leitores comuns, quer entre os professores universitários."

AG L’eroe che pensa [título de um dos seus livros], como designa a figura do intelectual, poderia também ser uma maneira adequada de o nomear. No entanto, é do fim dessa figura que fala num dos capítulos do livro. Considera-se como alguém que pertence a uma «espécie» quase extinta e que, por isso, ocupa um lugar «crítico» (no sentido em que é afectado pela «crise») amplificado por uma hiperconsciência da sua situação face à sua época?

AB É precisamente isso. Para mim, basta-me «exemplificar» mais uma forma de ser que sempre caracterizou a tradição cultural ocidental. É claro que nesta tradição sou apenas um modesto e pequeno «epígono». O intelectual como herói, como personagem que pensa mais do que age, que pensa antes de agir ao ponto de não agir, ou de agir com relutância e cepticismo, foi uma personagem literária: Hamlet, Alceste, Andrei Bolkonsky, e também Ivan Karamazov, que julga o pai, mas não o mata e cai numa espécie de loucura ao perceber que um homicídio foi cometido para concretizar uma ideia sua. Escolhi usar aquela estranha expressão, «herói que pensa», porque o termo «intelectual» está hoje muito esbatido, gasto, e tornou-se mesmo abstracto. Tem um sentido demasiado sociológico: indica mais uma categoria social do que indivíduos. Pelo contrário, queria lembrar que o intelectual é acima de tudo um indivíduo particular, com as suas experiências, as suas razões, o seu carácter, o seu modo de se exprimir. E arrisca pessoalmente qualquer coisa. Muitas vezes, o herói que pensa não suporta a categoria dos intelectuais, o seu «espírito de corpo», o seu patriotismo de classe. É precisamente neste sentido que ocupa uma posição social crítica, isto é, instável, variável, arriscada, não garantida burocraticamente. Não me agrada, incomoda-me, ter uma autoridade institucional. Basta-me ser lido e compreendido. Não lido por muitos, mas por quem se interessa e é capaz de entender o que digo. Os autores de best-sellers não têm esse pequeno privilégio. Os seus leitores são «massa», não indivíduos.

"A minha geração, que tinha vinte anos em 1968, que parecia hipercrítica e até revolucionária, a partir de 1980 transformou-se numa classe média mais interessada em conservar a sua hegemonia do que em transformar a sociedade."

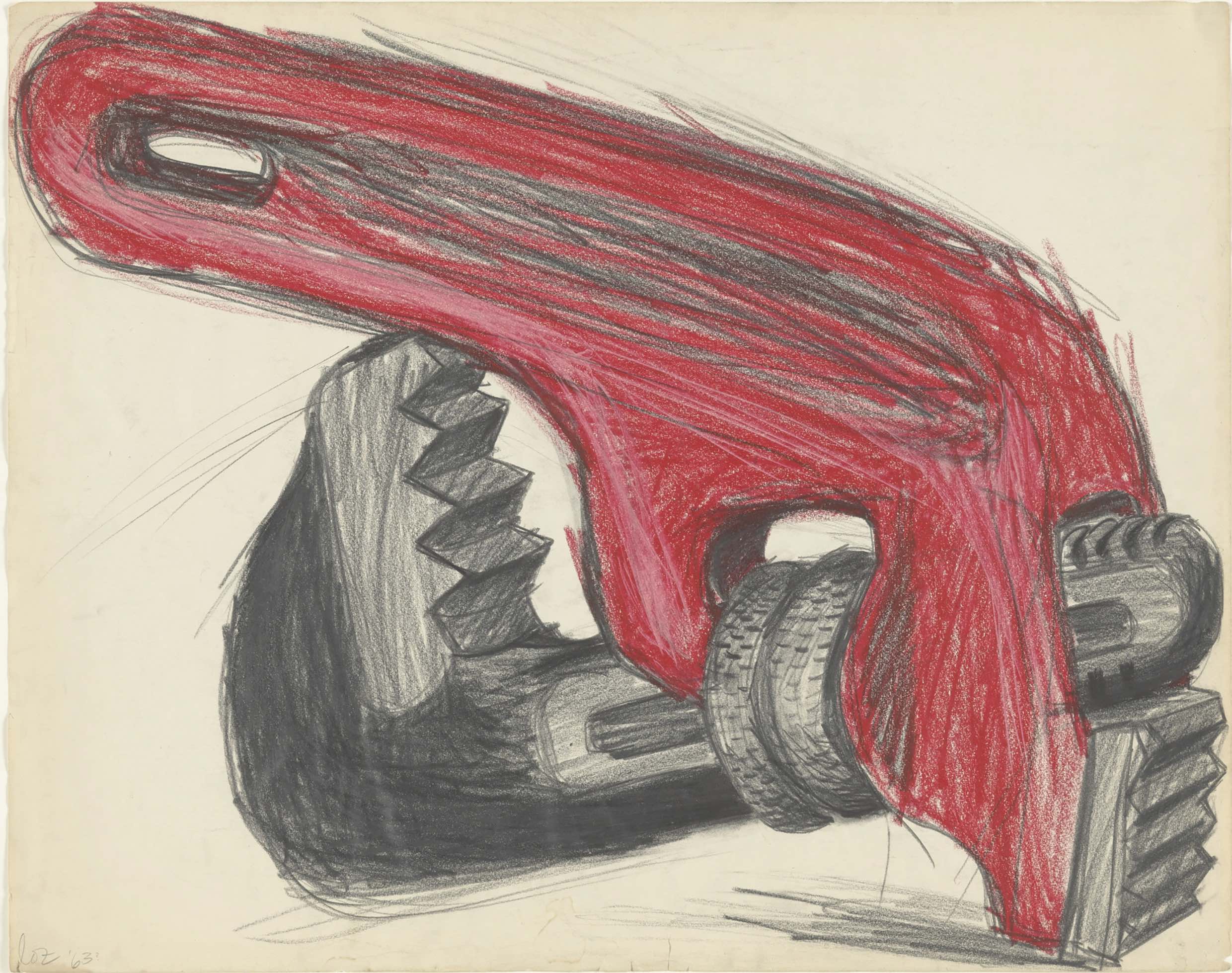

Lee Lozano, Sem título (Tool) [Ferramenta], 1963 © Estate of Lee Lozano

AG Nesse livro de 1997, fala de outros desaparecimentos: o do crítico militante e o da crítica cultural. Como ocorreu esse processo de extinção? Quando é que ele começou e quem ocupa hoje esses lugares vagos?

AB As razões são muitas e não estou seguro de saber identificar todas elas. Entre 1970 e 1980 mudou a distribuição das classes sociais e, portanto, também a relação entre cultura e sociedade, entre alta cultura e cultura de massa. A cultura de massa entrou nas universidades, conquistou-as: um dos sintomas mais claros foi o fenómeno Umberto Eco com o seu incrível sucesso, quer entre os leitores comuns (que o entendem e não o entendem, mas mesmo assim inclinam-se perante o seu exibicionismo erudito), quer entre os professores universitários, que tomando-o como exemplo sonhavam com muito mais frequência do que no passado em se tornar mais ou menos como ele… A chamada «alta cultura» ou «cultura de elite» não reagiu face à mediocridade literária e cultural de O Nome da Rosa. Não creio que existam verdadeiros escritores no mundo que tenham estima pelos romances de Eco. Mas, no entanto, calaram-se. Falo desse episódio para simplificar, porque pode ser visto como um dos muitos sintomas dessa extinção. Tanto do ponto de vista social como cultural, foi um fenómeno claramente descrito, ainda que de diferentes perspectivas, tanto por Pasolini nos seus últimos artigos «corsários», como por Enzensberger, que descreveu a maré de uma nova, muito mais extensa e influente «pequena burguesia», que se tornou uma classe média universal. Esta nova classe apoderou-se da literatura, das artes, das universidades (fora das universidades já não há quase nada), ocupando três quartos da sociedade e apoderando-se da hegemonia cultural que era detida por quem está na posse dos grandes poderes económicos. A cultura dominante, segundo Pasolini e Enzensberger, tornou-se a cultura em constante metamorfose desta classe socialmente central. Anteriormente, a crítica da sociedade e da cultura dominante fazia parte da luta de classes e do conflito político. A crítica nascia de uma teoria, e essa teoria era o marxismo, que via a dinâmica histórica como uma luta entre o capital e a classe operária. Mas esta última, com o desenvolvimento técnico-económico, desapareceu culturalmente. O operário tornou-se um pequeno burguês, como profetizou no século XIX o mais inteligente adversário de Marx, o liberal-socialista russo Aleksander Herzen. A minha geração, que tinha vinte anos em 1968, que parecia hipercrítica e até «revolucionária», a partir de 1980 transformou-se numa classe média culturalmente hegemónica, ou seja, mais interessada em conservar a sua hegemonia do que em transformar a sociedade. Foi assim que a crítica desapareceu gradualmente. Toda a cultura está nas mãos desta classe cultural extensa e multiforme que se serve dela como autoconfirmação e autopromoção. Hoje a cultura é «por definição» um objecto em relação ao qual está vedada a crítica. Por isso, só se pode criticá-la quando se é um indivíduo particular, um pouco anti-social, anacrónico e «sem ambições». Esta é a razão pela qual, quando Piergiorgio Bellocchio e eu, em 1985, fundámos a revista Diario, publicámos no primeiro número não Marx, mas Kierkegaard, o filósofo que teorizou a categoria do «indivíduo» e se exprimiu, sobretudo, não na forma de tratado teórico, mas na forma de diário… A nossa revista-diário era inteiramente escrita por nós dois. E, de facto, o nosso público foi um público de leitores muito particulares, escondidos sob a superfície da sociedade. Leitores que nos escreveram muitas cartas, mensagens na garrafa que vinham da sua solidão. Enzensberger disse-nos que mesmo na Alemanha tínhamos «alguns leitores fervorosos»

[...]

Partilhar artigo