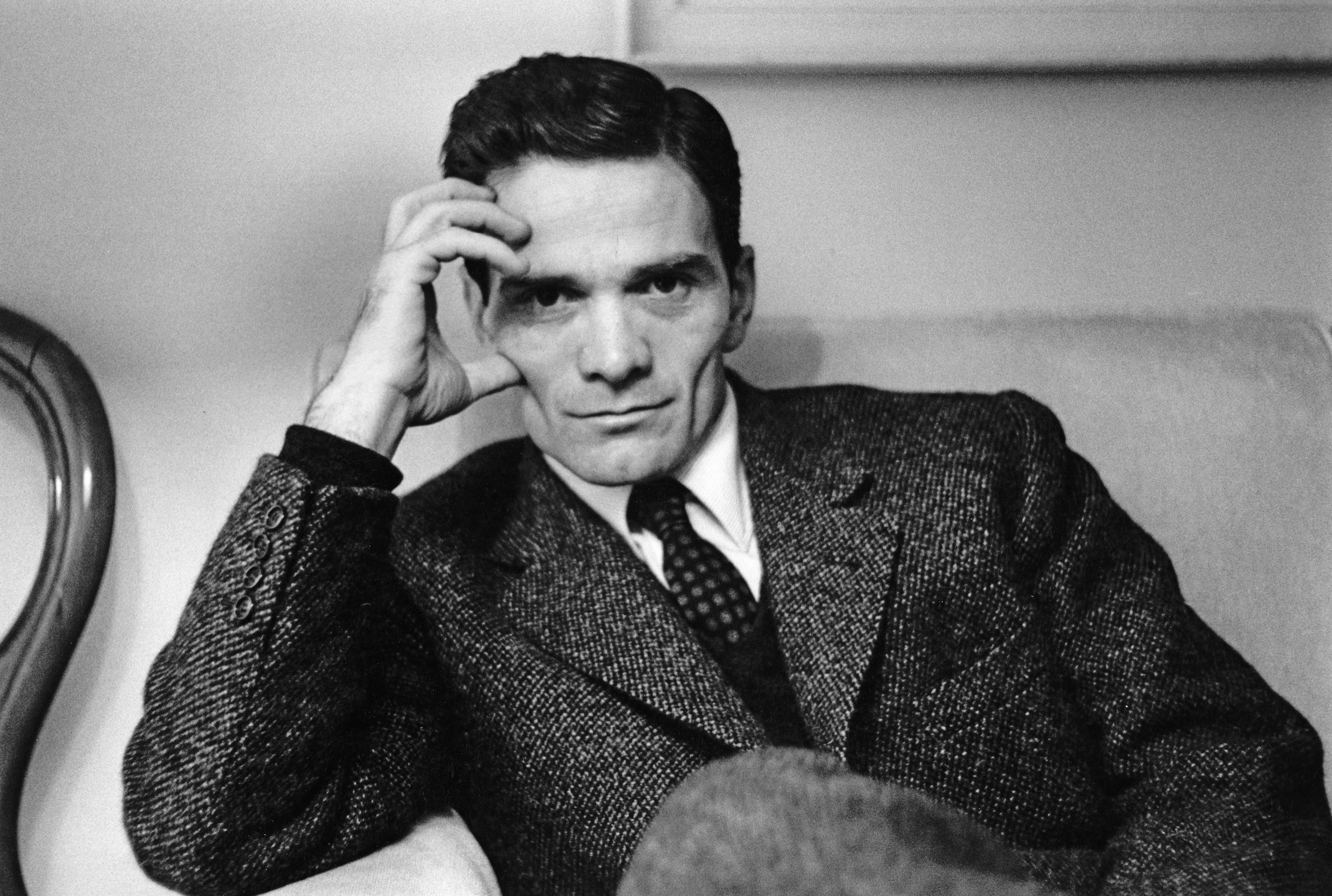

Pasolini é certamente uma das presenças artísticas mais preciosas da cultura italiana do século XX. Mas não é esta a única razão: a sua obra diz-nos muito ainda hoje, e não apenas aos estudiosos, mas também a muitos outros — aos velhos e, sobretudo, aos jovens —, graças ao seu poder sentimental. É o poder ao mesmo tempo artístico e ético de quem soube afrontar o mal do seu e do nosso tempo, e que por isso ainda é capaz de inspirar ideais.

Pasolini foi poeta, romancista e cineasta: três artistas num só. E em todos estes campos chegou ao topo, de tal modo que se se tivesse exprimido apenas num deles continuaria a ser recordado. Se se tivesse limitado a realizar filmes como Accattone, O Evangelho Segundo São Mateus, A Raiva, Salò ou Os Cento e Vinte Dias de Sodoma — para mencionar apenas os maiores, ou pelo menos aqueles de que mais gosto —, Pasolini seria igualmente celebrado como um dos nomes cimeiros do cinema italiano, ao lado de Rossellini e de Fellini. E se apenas tivesse escrito poemas, seria igualmente o grande poeta que se estreou, com apenas vinte anos, com os Poesie a Casarsa, e depois As Cinzas de Gramsci, Poesia in forma di rosa, Transumanar e Organizar. E o mesmo se pode dizer dos seus romances, Ragazzi di vita, Amado mio e Petróleo, este último o seu grande experimento romanesco, publicado postumamente, porque o autor foi assassinado antes de poder acabá-lo.

Mas há ainda um quarto Pasolini, que saía do campo estritamente estético para afrontar questões políticas e civis. Dirigia-se ao grande público a partir das páginas de revistas e jornais, com intervenções que definia como «corsárias» — aludindo à chamada «guerra de corso» com que os navios pequenos e velozes dos corsários assaltavam a poderosa marinha mercante inimiga. Pasolini lançava-se em empresas igualmente ímpares com o seu pequeno barco, a palavra. A sua palavra tinha uma qualidade muito particular, sempre ditada pela obrigação de dizer tudo o que tinha de ser dito, simplesmente porque era a verdade, mesmo quando inoportuna, de exprimir posições diferentes das da maioria, ou até de dizer verdades que podiam pôr em risco a sua vida.

Com este tipo de palavra, que eu defino como «parresiástica»1, Pasolini distanciou-se muito da figura do intelectual comprometido, engagé, de que Jean-Paul Sartre fora o exemplo e o modelo. E distanciou-se não num aspecto secundário, mas num aspecto capital, que se prende justamente com o vínculo à verdade, que Pasolini vivia como algo sagrado. Sartre, como é sabido, escolheu calar uma parte da verdade sobre a União Soviética de então, porque eram os tempos da Guerra Fria e denunciar abertamente os crimes de Estaline poderia levar a um enfraquecimento da causa comunista. Com esta escolha, ditada por razões tácticas ou de prudência, é evidente que a verdade foi subordinada à oportunidade política. Pasolini, pelo contrário, preferiu sempre a verdade à oportunidade, mesmo quando dizê-la poderia pôr em perigo a sua reputação ou a sua vida.

É exemplar o seu artigo «O romance das chacinas», publicado no Corriere della Sera a 14 de Novembro de 1974, onde afirmava saber os nomes dos responsáveis pelos massacres que tinham fustigado a Itália naqueles anos: bombas em bancos, nas estações e nos comboios, com um grande número de mortos. A primeira chacina foi a da Piazza Fontana, em Milão, a 12 de Dezembro de 1969; a última a da estação de Bolonha, a 2 de Agosto de 1980 (cinco anos após a morte de Pasolini). Cada massacre produzia um grande choque no país, como hoje acontece com os atentados terroristas. Naquele caso, porém, quem estava por detrás dos ataques não era o terrorismo islâmico internacional, mas grupos de poder no interior do próprio Estado italiano, empenhados em gerar medo e obter vantagens para conservar, assim, o seu poder. É a chamada «estratégia da tensão». As chacinas eram atribuídas não aos verdadeiros responsáveis, mas aos comunistas, num primeiro momento, e mais tarde aos fascistas. Os verdadeiros mandantes, a «cúpula», como lhes chama Pasolini, permaneciam ocultos.

Eis como começava o artigo, que é um dos «escritos corsários» mais conhecidos:

Partilhar artigo