Legado e transmissão, experiência e descoberta, tradição e inovação, individual e social, prazer e pecado, necessidade e desperdício, fome e fartura, identidade e alteridade, a comida é cultura e é culto. Comemos e saboreamos o que comemos. Comemos e conversamos sobre o que comemos. Comemos e queremos saber o que comemos. Os sabores e os saberes tornaram-se inseparáveis pela proximidade dos sons e pela atracção dos sentidos. Viajamos para comer. Os restaurantes são lugares de veneração e liturgia. Os chefs são sacerdotes, magos, heróis, vedetas, às vezes mártires. A comida, com tudo o que a ela se liga, é uma arte, um conhecimento, um discurso, uma moda. E um processo cultural, um objecto antropológico, um tema ecológico, um tópico filosófico, uma questão política.

Ao mesmo tempo que a comida se glorifica, a obsessão da eterna juventude e do corpo onde essa juventude se mostra (assunto a que dedicámos o dossier da Electra 5) institui a dieta e os vários regimes em que ela se realiza (ou tenta realizar) como um horizonte contínuo das nossas vidas e das nossas mortes. Mais do que nunca e melhor do que antes, sabemos que a comida pode ser uma saúde e uma doença.

A alimentação passa a ser comida quando a natureza passa a ser cultura, e uma está para a outra assim como o sexo está para a sexualidade. A alimentação e a comida dividem, distinguem e diferenciam continentes, regiões, países, classes sociais, comunidades religiosas, grupos culturais, gerações, pessoas. A comida tem uma história e uma geografia, uma antropologia e uma semântica.

Palavras começadas por «r» tornaram-se inseparáveis da comida que comemos. Fala-se de restaurar, recriar, reinventar, reconstituir, refazer, repor, reproduzir, reelaborar, reaver, retomar, recuperar, restituir. Só não começa por «r» a palavra fusão. Na comida, a memória é um ingrediente tão fundamental como os outros.

A história da alimentação e da comida — a próxima e a distante, no tempo e no espaço — é uma história que hoje se faz e refaz para nos reconhecermos e nos desconhecermos nela, para nos sentirmos herdeiros e por vezes dissipadores. Todos os dias se publicam livros sobre o que a comida foi e como evoluiu, o que representou e o que provocou. A comida é índice, sinal, sintoma, demonstração, prova. As revisões aliam-se às reiterações, as descobertas acompanham as surpresas.

Assim, aqueles que, no nosso tempo, aproximam os olhos da Antiguidade grega, para ver como era a vida que lá se vivia, ficam não raro admirados com o que vêem. Essa surpresa surge, por exemplo, quando procuram conhecer como eram, nesse mundo onde tudo parece ter começado, as relações de cada um consigo mesmo e com os outros — e quais as teorias e as práticas que lhes davam expressão e sentido.

Nessa pesquisa sobre os preceitos, os conselhos e os avisos que configuravam as várias possibilidades de uma ética de vida e de uma estética da existência, observando aquilo a que se chamou o «cuidado consigo» e que hoje alguns chamam «as técnicas de si», uma das descobertas que mais nos podem espantar é a revelação de que os Gregos davam mais importância à comida do que à sexualidade.

Nos seus sistemas de valores morais e nos seus regimes de condutas individuais, no seu pensamento sobre os prazeres e na sua sensibilidade face ao seu uso, a cultura e a sociedade gregas concediam à comida — e ao jejum que alguns lhe associavam — um interesse mais alto do que o dado às questões da sexualidade. É bom notar que estes sistemas de valores e estes regimes de condutas não se destinavam a forçar uma normalização homogeneizadora de todos, mas a criar escolhas pessoais propostas por escolas filosóficas. Muito diferentes das normas de permissão e interdição impostas pelas religiões monoteístas, aqui as escolhas eram plurais e distinguiam-se umas das outras, embora seja possível encontrar algumas regras, tendências e interditos comuns.

Esta hierarquia grega de lugares na escala das preocupações morais teóricas e práticas, que dava prevalência à comida sobre a sexualidade, permaneceu durante muito tempo, pois no início da era cristã ainda se observava. Assim, nos regulamentos da vida monástica a grande preocupação é manifestada sobretudo com a alimentação e os apetites que gerava (a gula). Na Idade Média, foi ocorrendo uma lenta mutação e, com a crescente atenção prestada à sexualidade, houve como que um equilíbrio no nível das duas preocupações. Foi apenas no século XVII que a sexualidade como problema conquistou uma grande predominância, que não mais parou de aumentar.

No entanto, e mesmo com a prevalência posterior das ordenações e proibições de carácter sexual, a atenção dada à comida e aos comportamentos alimentares nunca desapareceu do horizonte cultural das diversas épocas, variando, nos sucessivos períodos, de maior ou menor presença e visibilidade. Disso mesmo nos dão testemunho, ao longo dos tempos, muitas obras — na religião, na filosofia, na literatura, nas artes, nas ciências, na moral, no direito.

No século XVI, numa época de viragem, Rabelais cantava (ou fingia cantar) a «ciência da boca» e a «santa garrafa», inventando o povo dos Gastrólatras, que nada fazem nem trabalham, com medo de «ofender ou emagrecer o ventre». Adoram o deus Gaster, ao qual sacrificam produtos e pratos, cuja enorme lista nos é, com minúcia, vastamente fornecida. Este escritor que foi monge, médico e professor de anatomia fez coincidir, no Pantagruel e no Gargantua, a bulimia dos saberes com a bulimia dos sabores, a imaginação mental e a imaginação física, a avidez intelectual e a avidez sensual, a abundância imaginativa com a exuberância verbal, a seriedade e a sátira, a fecundidade estilística e a farsa literária. Graças a ele, a palavra Pantagruel passou de substantivo próprio a substantivo comum, juntando-se a este o adjectivo pantagruélico, que tanta e tão boa fortuna tem conhecido ao longo dos séculos. O século de Rabelais é também o século de Bruegel e das suas pinturas de camponeses a festejar, comendo e bebendo, as suas alegres bodas nupciais.

Quando o século XVI caminhava para o fim, Michel de Montaigne dedicou várias páginas dos seus celebrados Ensaios à comida e à alimentação, falando da experiência e dos seus ensinamentos, do gosto e das suas mudanças, dos odores e das suas mensagens, da escolha dos alimentos, das sensações do apetite, da procura do prazer, dos cuidados e dos excessos, dos jejuns e das saciedades, dos fundamentos da saúde e das causas da doença, das prescrições médicas e do abuso delas, dos hábitos e dos horários, dos ensinamentos da natureza, do convívio à mesa, da harmonia entre o corpo e o espírito, da sabedoria e da meditação. Para Montaigne, devemos dar à comida os mesmos cuidados que damos à vida para que a felicidade a visite.

Do século de Rabelais e Montaigne é também Luís de Camões, que alude na sua obra a comidas e banquetes, iguarias e ementas. A partir daí, na fidelidade ao que o poeta diz, e com uma perspicaz investigação sobre a época, os seus produtos culinários e os seus costumes alimentares, e com alguma imaginação para preencher lacunas e desconhecimentos, têm sido compostos menus para refeições que trazem ao nosso tempo os pratos próprios desse tempo distante em que as navegações traziam a Portugal o que nunca se tinha aqui provado.

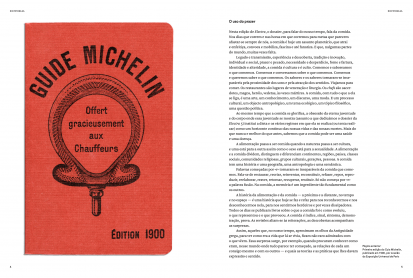

A história da gastronomia na Europa fala francês. Embora a palavra gastronomie tenha sido inventada em 1801, pelo poeta e humorista Joseph Berchoux, que deu este nome a um poema brincalhão, a arte que ela designa começou a praticar-se e a apurar-se muito antes. Em 1651, no meio do «Grand Siècle», a obra Le Cuisinier François, de François Pierre de La Varenne, cozinheiro do marquês d’Uxelles, marcou a passagem da cozinha medieval para a grande cozinha moderna francesa. É este um tempo de variadas mudanças na comida: dos alimentos pesadamente condimentados para a descoberta do sabor natural dos produtos. Este livro representa uma revolução e nele se desenvolvem terminologias e se codificam princípios, regras e receitas ainda hoje reconhecíveis e palatáveis. Algumas das suas ideias sobre os alimentos vieram ter ao nosso tempo ou foram por ele recuperadas. Nesta época, na pintura A leiteira de Vermeer ou nas naturezas mortas de Josefa de Óbidos os alimentos parecem dizer-nos segredos.

No Século das Luzes, as transformações levaram — já então! — a uma nouvelle cuisine. Em 1735, apareceu o livro Le Cuisinier moderne, de Vincent La Chapelle, que foi chef de várias cortes, entre as quais a de D. João V de Portugal. Alguns anos depois, surge Les dons de Comus, de François Marin (1739), em cujo prefácio o autor escreveu:

Partilhar artigo