A atitude que consiste em nomear o estúpido e definir a estupidez sempre como um outro que é preciso expulsar incorre muitas vezes numa forma clássica de estupidez que é a exibição ostensiva da presunção de inteligência. Esse risco foi muito bem identificado por Robert Musil, numa conferência proferida em Viena, em 1937, que se tornou uma referência obrigatória para quem trata deste tema persistente e encarado com carácter de urgência. Logo no título, Musil ia directo ao assunto, abordava-o como matéria de um breve tratado: Da Estupidez (Über die Dummheit). Para diminuir o risco de cair nas armadilhas que a estupidez apresenta contra a presumida inteligência, Musil avançava com precaução, introduzindo o metadiscurso e propondo a modéstia como «a melhor arma contra a estupidez». E, com o humor e forte sentido analítico que a cultura vienense da passagem do século lhe tinha transmitido, explicava ao seu auditório que cada inteligência tem uma estupidez que lhe corresponde, concedendo-lhe assim a mesma universalidade que Descartes tinha atribuído ao bom senso. Encontramos numa página de O Homem sem Qualidades a fórmula mais eloquente e cheia de ironia da superação da dialéctica entre a estupidez e a inteligência, a ideia de que há uma relação consubstancial entre as duas: «Se de dentro a estupidez não se assemelhasse tanto à inteligência, se de fora não pudesse passar por progresso, génio, esperança, aperfeiçoamento, ninguém quereria ser estúpido e a estupidez não existiria. Ou, pelo menos, seria muito fácil combatê-la». O que Musil se abstém de fazer é responder com uma definição à pergunta que ele próprio formula inicialmente: «O que é ao certo a estupidez?» Somos levados a supor que não é possível definir essa coisa.

E, no entanto, ela é um tema perene que sempre suscitou o interesse de filósofos e escritores. Com maior ou menor sucesso, houve quem procedesse a uma fenomenologia da estupidez. E quem, reflectindo sobre a sua génese, a apontasse como uma «cicatriz»: foi o que fizeram Adorno e Horkheimer na última secção de Dialéctica do Iluminismo. É deste seu carácter de protuberância dura, de coisa robusta, que advém a dificuldade em combatê-la. Entrar numa guerra aberta contra a estupidez foi quase sempre inútil e muitas vezes um pouco estúpido (dessa ideia de uma declaração de guerra quisemos afastar-nos na concepção deste dossier da Electra).

Flaubert foi talvez o primeiro a apreender-lhe essa característica, ao defini-la como «algo inabalável: nada a ataca sem se despedaçar contra ela. É da natureza do granito, dura e resistente». Ele sabia bem do que falava. A estupidez que o obcecou é aquela que se diz na palavra fancesa bêtise, que evoca a bestialidade, a queda num estado animalesco. Estupidez, bêtise, idiotia, imbecilidade: eis uma constelação de figuras que se confundem e formam um universo problemático. Flaubert interessa-nos aqui muito particularmente porque a estupidez foi para ele não uma questão teórica (não pretendeu elaborar uma teoria da estupidez), mas uma questão histórica. A sua idiofobia exprimiu-se com esta veemência: «Sinto contra a bêtise da minha época torrentes de ódio que me sufocam. Sobe-me a merda à boca, como nas hérnias estranguladas». E, desta maneira, iniciou a análise de uma estupidez epocal, social, política, colectiva, que não é igual à estupidez individual, que identificamos com a falta de inteligência e pode ser medida numa escala de intensidade. É a partir de Flaubert que ganhou forma a ideia de que há uma estupidez moderna, ligada à forma social do «burguês» e à cultura de massas. E, portanto, a ideia de que cada época engendra as suas particulares manifestações de estupidez, como um «idioma» que lhe é próprio. Flaubert tentou apreender a estupidez da sua época fazendo uma recolha dos seus lugares-comuns, num Dictionnaire des idées reçues que deveria constituir a segunda parte do seu inacabado Bouvard e Pécuchet. Este é o nome dos seus dois idiotas que levam ad absurdum, representando-a como farsa, a ideia de uma totalidade enciclopédica do saber. Dedicados a sucessivas tarefas falhadas, estes estúpidos funcionários da ciência sucumbem à mais total inadequação entre a teoria e a prática.

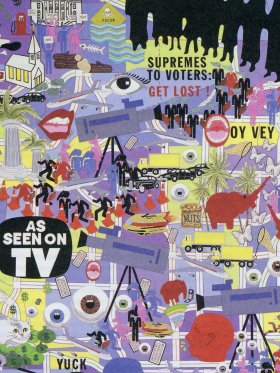

O lugar-comum, no sentido que lhe dá Flaubert, não é o da retórica antiga: é a repetição de uma fórmula que comparece por automatismo, cristalizada e tornada obrigatória por abandono de todo o pensamento e toda a crítica. Lugar-comum é tudo aquilo que retira do princípio hiperbólico da identidade a força para continuar cada vez mais vivo: «as coisas são como são», «a guerra é a guerra» e tirem o cavalinho da chuva porque «não há almoços grátis». A paixão negativa flaubertiana foi retomada por Barthes, na sua análise crítica do estereótipo, «essa nauseabunda impossibilidade de morrer», e de maneira menos directa nas suas «mitologias», que foram também, à sua maneira, um inventário de idées reçues. Mas agora, no tempo dos mass media e da sociedade de consumo, era preciso também analisar os novos mecanismos que as engendravam e difundiam, cobrindo-as com o ecrã da ideologia. Por isso é que a crítica da ideologia, com um objectivo desmistificador, foi a enorme tarefa a que se entregou a geração que teve o seu apogeu nos anos 60 e 70 do século passado, aquela que investiu grande parte da sua energia intelectual na «teoria», no «trabalho teórico», como então se dizia.

Há um actual boom desta estupidez social, colectiva, política? Provavelmente, essa percepção é tão ilusória como a ideia, retomada em cada geração, de que está à beira de um abismo. Mas as configurações do actual universo da comunicação potenciam e ao mesmo tempo desaceleram a estupidez da época. São um pharmakon, o veneno e o remédio ao mesmo tempo. É certo que os instrumentos para exercer uma razão crítica perderam a sua força e a crítica da ideologia parece hoje uma coisa do passado. Mas também é verdade que essa razão crítica se converteu muitas vezes no seu contrário, como muito bem mostraram Adorno e Horkheimer.

O impacto social da televisão e, mais recentemente, das novas tecnologias da comunicação é enorme. Mas devemo-nos abster de pensar que são exclusivamente do nosso tempo os mecanismos mediáticos que multiplicam e amplificam a estupidez, e que houve um tempo em que tudo era de uma inteligência virtuosa e sem mácula. A luta que Karl Kraus empreendeu contra o jornalismo do seu tempo foi uma luta contra a venalidade, a ignorância e a estupidez. Flaubert disse que a estupidez consiste em concluir (e Barthes prosseguiu no mesmo sentido, quando escreveu que «a estupidez é a euforia do lugar», isto é, aquele contentamento indiscreto, proveniente da autocomplacência, da satisfação connosco próprios). Ora, concluir é o que mais se pratica num regime de comunicação instantânea e que promove a opinião.

Se a estupidez, tal como aqui a entendemos, recorrendo a uma matriz flaubertiana, é um fenómeno tipicamente moderno, ela já não tem hoje as mesmas características. Flaubert teve a pretensão de isolá-la e identificar as suas emergências. A estupidez actual, pelo contrário, já não é isolável porque está disseminada por todo o lado, identifica-se com a sociedade no seu todo, com as regras do jogo social e político, acompanha e até engendra o fluxo da cultura. Por exemplo: alguém consegue hoje distinguir, nas formas de difusão e legitimação, uma literatura de entretenimento por oposição a uma literatura que assume uma forte responsabilidade em relação à tradição de onde emerge (em diálogo com a história literária) e em relação ao seu próprio tempo?

Partilhar artigo