«It’s silly, no?

When a rocket ship explodes and everybody still wants to fly.»

Prince, «Sign O’ The Times»

A viagem com que se inicia este texto é uma «ficção teórica» que nos conduz ao Antropoceno, essa palavra que designa uma nova época geológica. Esta ficção começa com uma personagem bem conhecida, apresentada pela sua cabeleira amarela e pelos seus tweets, e acaba com a fantasia de um Marx reinventado como autor de uma crítica da astronomia política.

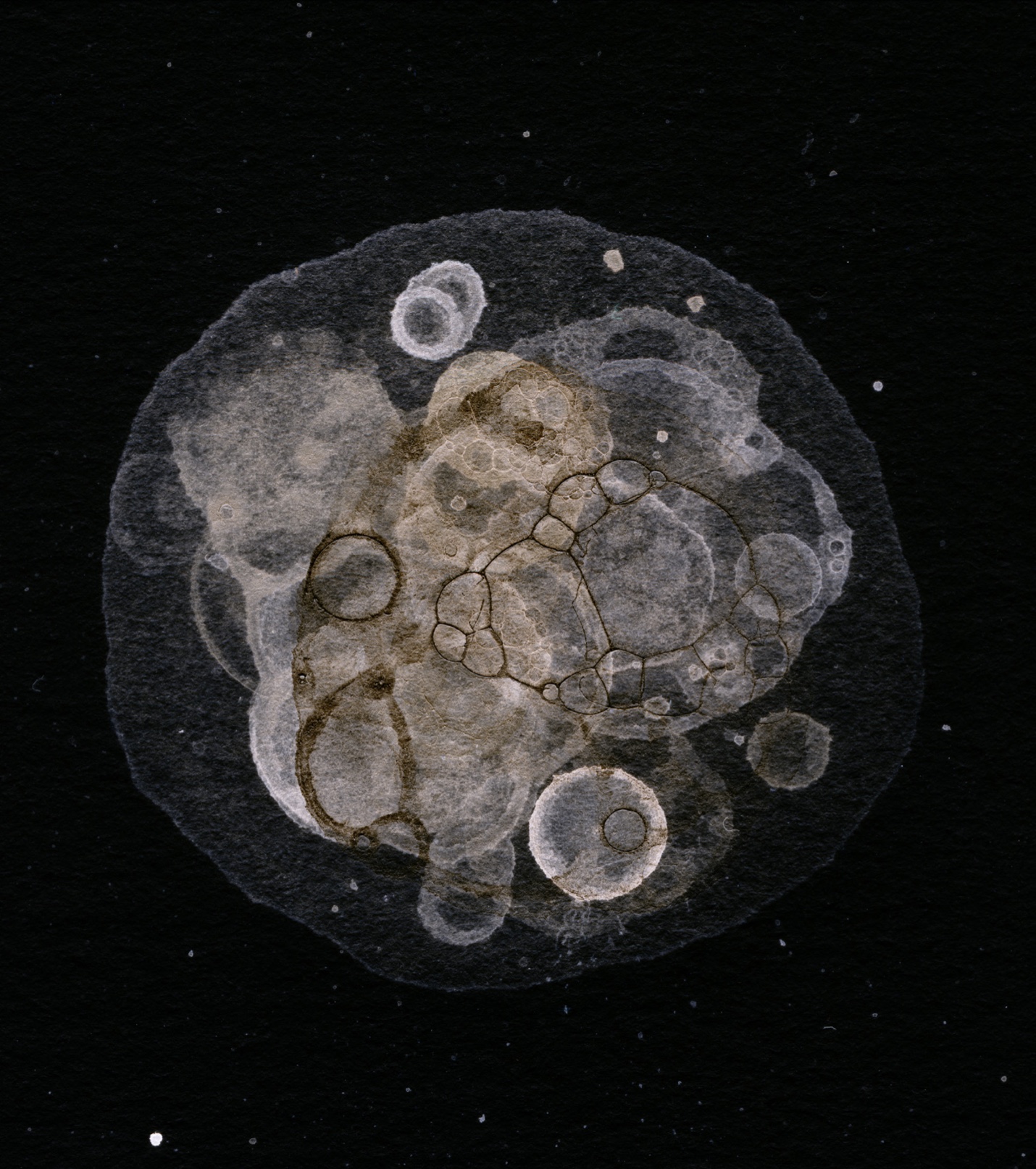

Rui Toscano, Pequena Nebulosa #8, 2015

Courtesia do artista e Cristina Guerra Contemporary Art

Earth zoom out (prólogo)

Amarelo.

Amarelo. De início, não vemos senão isso, o amarelo.

Depois percebemos que é a cor da cabeleira que se ergue sobre um agente imobiliário que se tornou capaz de lançar ogivas nucleares e tweets; no mesmo plano surge uma confederação lábil de déspotas iluminados a gás de xisto, modulando a sua pegada de carbono em função das sessões de tortura; entre eles, democratas recém-eleitos cuidam do seu saber codificando a extinção dos povos, e inventam para si o estatuto de demóspotas oferecendo um estado de excepção aos que usam camionetas para matanças.

À volta das cabeças é possível distinguir claramente os grupos nacionalistas que usam as zonas rurais como base de retaguarda. Lívidos de medo, lançam imprecações aos elementos «privilegiados» cuja existência foi confirmada pelo site originaryecho.org: «Todos aqueles que beneficiam de não ter sido completa e imediatamente esmagados pelo capitalismo» — ou seja, numa outra abordagem, «todo o indivíduo levado a acreditar que só alguém profissionalmente bem-sucedido podia escapar à liquidação total» (metasocioloy.org); ou, simultaneamente, «aqueles que carregam os estigmas meio apagados de um saber, lembrando o que deve ter sido esquecido para cair tão baixo» (leftlacan.org).

De um ponto um pouco mais alto, os territórios desenham-se sob os olhos: vales de silicone, florestas devastadas, cidades de luzes que transbordam sobre os campos de cultura agroalimentar; zonas urbanas e zonas rurais revelam-se indistintas para os mil milhões de indivíduos que vivem nos subúrbios sem que Diógenes se sinta publicamente alarmado; em espaços deixados meio vazios pela grelha administrativa, podemos ver, como é fácil imaginar, comunidades autónomas e comunas efémeras, yurtes interligadas, espíritos que pela primeira vez mergulham com as mãos no pó, anarquistas em comunhão com as árvores — todos salvando a honra da política terrestre; minoritários, conversam com os grupos intersticiais que nas cidades sobrevivem ao desenvolvimento e à gentrificação.

Subindo agora um pouco mais alto, vemos os aviões escapulirem-se num fundo difuso de montanhas e oceanos pejados de plástico; evitamos in extremis os satélites e os detritos tecnológicos que se eternizam na órbita geostacionária ou se despenham no Ponto Nemo; podemos doravante contemplar a Terra tal como no desktop: AS17-148-22727, a famosa Blue Marble captada pela Apollo 17 a 7 de Dezembro de 1972; mas já a Terra se afasta, depois a Lua e os planetas passam ao nosso lado, eis-nos para lá de Neptuno, atravessando a cintura de Kuiper, deixámos a heliosfera e aventuramo-nos no meio interestelar, depois atravessamos a nuvem de Oort a dois anos-luz do Sol, saímos da Via Láctea, saímos do Grupo Local das Galáxias, saímos do Aglomerado de Virgem, saímos do Imenso Horizonte Celeste (Laniakea) que se dispersa obstinadamente, arisco a qualquer reagrupamento gravitacional.

E pronto, estamos lá fora.

Estamos perdidos no meio de lugar nenhum.

Fizemos a experiência última do zoom para trás: um afastamento progressivo da Terra até aos limites do universo.

Deixamos a política que assola a Terra — a democracia da economia, a religião da terra queimada — para mergulharmos naquilo que há de mais longínquo, de mais inumano. E não temos forçosamente o desejo de voltar.

"Se fosse preciso definir a nossa época, teríamos de ter em consideração três sentidos em simultâneo: o que releva da história humana; a articulação desta história com a temporalidade geológica; e a maneira segundo a qual esta temporalidade remete para o exterior astronómico."

Como passar das profundezas do universo a Marx?

A viagem em ficção teórica que acabo de propor transporta consigo uma representação infelizmente muito difundida: considerar o inumano como algo que só podemos encontrar fora do perímetro de segurança psico-ontológica do humano, como elemento imoral ou como materialidade radicalmente distante de toda a «natureza» humana. Que se passaria no entanto se decidíssemos inverter a topologia do inumano? E se o exterior fosse o mais próximo? Na verdade, o Imenso Horizonte Celeste (correspondente ao termo havaiano Laniakea) não é uma estrutura distante, estamos nele e por ele somos constituídos! O Imenso Horizonte Celeste deve ser reconhecido como a dimensão extraterrestre que abre a Terra ao seu exterior. Mas como apoiar esta abertura? E em que é que esta abertura nos permitiria responder aos tão terrenos desafios políticos daquilo que podemos designar por esgotamento generalizado, um esgotamento simultaneamente democrático e ambiental, que me propus apresentar no prólogo?

O que o meu texto esboça é a tentativa de pensar em conjunto o que aparenta ser o mais separado: o terrestre e o extraterrestre, o ambiental e o astronómico, o político e o cosmológico. A minha hipótese é que o ponto de junção entre estes domínios separados é o geológico. É pela politização do geológico — uma «política dos estratos» (Nigel Clark) — que se estabelecerá a ligação entre o aqui e o acolá. Chamarei deep Marx ao encontro entre, por um lado, o tempo profundo (deep time) descoberto pela geologia, uma temporalidade que em última análise excede a dimensão geológica e se abre a um tempo astronómico, o tempo da Terra mergulhando no universo, e, por outro lado, uma política que visa identificar e interromper a extracção destruidora que funda o Antropoceno. Dito de outro modo, uma política capaz de responder a curto prazo aos danos ambientais produzidos pelo capitalismo. A IBM tem o seu Deep Blue, o cinema o seu Deep Impact [Impacto Profundo] — a nossa época reclama o seu deep Marx.

[...]

*Tradução de Maria João Madeira

Partilhar artigo