Fundamentos pressupostos

A filósofa americana Avital Ronell, autora de um livro intitulado Stupidity, prossegue aqui a sua tentativa de compreensão e análise do fenómeno e do conceito de estupidez, mostrando que este, embora situando-se num espaço pré-discursivo, pode ser apropriado pela literatura e pela filosofia.

A literatura tem mergulhado destemidamente em modalidades da estupidez como tema, objecto ou ficção fundadora. Delicia-se a desmantelar formas de idiotia e seus modos secretos de manifestação. Desde que a psicanálise, que se tem fortemente baseado na intuição literária, ajudou a apontar o caminho para o inconsciente, essa reserva negra de autoconhecimento obscuro, fomos obrigados a procurar essas dimensões do ser que permanecem encerradas na incompreensão, distantes da nossa capacidade de apreender, agir ou de estarmos convictos do isco prescritivo que habitualmente mordemos e nos faz agir. O meu envolvimento com a estupidez é como puxar um travão de emergência, faz parte de um desespero ético; como se estivéssemos a tentar, na nossa imaginação, pelo menos, parar um longo e pesado comboio do acontecer histórico. Muito do que se passa no domínio da política tem repelido a ignorância (embora a repita compulsivamente) e assenta em fundamentos pressupostos de conhecimento — em axiomas supostamente experimentados, testados e aprovados por garantias cognitivas que parecem fiáveis. Até Donald Trump anunciou na televisão que é um «génio equilibrado», desequilibrando-nos de novo com a sua auto-avaliação idiota. Mas a urgência em se afastar dos juízos desvalorativos de estupidez — um risco político, mas também uma manobra de sucesso, mesmo entre os intérpretes mais burros e perniciosos — é o que capta a nossa atenção. Não foram só os políticos a fazerem bom uso da estupidez, como máscara ou mapa de personalidade; nem os mais espertos de nós conseguem escapar à sua invasão. Foram muitos os escritores e militantes que se sentiram perseguidos pelo espectro da estupidez — era uma das principais preocupações de Marx ao tentar imaginar quem conduziria a revolução sem cair nas inevitáveis malhas da estupidez. Entregando-se a poses extremas de humilhação, o sujeito é vulnerável aos erros do tempo histórico, à inexactidão crónica, às armadilhas do falhanço do conhecimento, ao zumbido inconsciente da compulsão à repetição e das falsificações cegas. Começa cedo na vida e é difícil de deitar fora ou evitar. De vez em quando pode-se encontrar sementes da estupidez alojadas no princípio do prazer, companheiro do tonto deleite e dos íntimos encantos do… amor.

A estupidez acompanha a falta de confiança fundamental nos hábitos de afirmação, próprios da linguagem, revelando na sua forma desajeitada o escândalo de suposições que frequentemente vacilam, gerindo mal a promessa de sentido. A recusa em considerar a estupidez como um desafio teórico coloca um problema a todos os processos de pensamento, a todos os procedimentos disruptivos de que dependemos — tudo o que alinha com o pensamento, o pensar e as formas exploratórias de activismo social. Como é que nos podemos empenhar genuinamente na tarefa do pensamento se nos movemos às cegas entre pontos de obscuridade habitualmente tapados ou esquecidos? No entanto, como defendo, a estupidez não é somente o oposto do pensamento. Na medida em que pensar mergulha na noite do não saber, segue-se uma vasta gama de ataques surpresa, comportando não só o que oprime, mas também inesperadas délices, tremores da sensação que incitam a novidade, agitando tudo aquilo de que não podemos estar certos — o irreconhecível, o futuro, mutações no ser, bem como inexplicáveis agressões, a infindável monotonia da preocupação ou o deslumbramento da carícia, como Lévinas, Derrida e Nancy suscitam. Na medida em que o pensamento tem tendência a entregar-se a formas extremas de autoquestionamento e de dúvida abissal deve ser arrumado num separador do dossier da «Estupidez».

A reflexão sobre formas penetrantes de idiotia social e política levou Robert Musil a escrever «O Alemão como Sintoma», uma iniciativa relevante, associando-se nalguns aspectos a Nietzsche e Jean Paul para capturar sintomatologias nacionalistas. As entidades nacionais não se limitam a impor-se impiedosamente sobre as populações mundiais, quer migrantes quer enraizadas, como sintomas perigosos; são também portadoras de sintomas que não são capazes de compreender — albergam perturbações não declaradas, permitem que nações inteiras ataquem cegamente o mundo, bem como os seus próprios interesses, ou são cruamente manipuladas para destruírem os seus mais fulcrais projectos de justiça reparadora e incidindo no cuidado. Não estou a menosprezar a ganância como motor de comportamentos nacionais destrutivos, nem outros estímulos materiais. Mas estes motores, incluindo a ganância, tendem a ir a par da estupidez — comportando formas colectivas de imbecilidade, um capital acumulado de idiotia, e até ignorância adquirida. Nunca nos devemos esquecer do par «mau e estúpido» que tem um papel principal na decisão política. No que respeita a formas de idiotia nacional particularmente bem cuidadas, as que exercem o poder parecem ser as que mais ameaçam o resto do planeta. Ainda assim, porções mais pequenas de estupidez também se mostram capazes de deitar a casa abaixo. Segundo o escritor romântico alemão Jean Paul, devemos ter cuidado com as térmitas que corroem as nossas próprias fundações, comprometendo a nossa base, em vez de nos focarmos nas articulações mais grandiosas da estupidez. A «casa do ser» vai abaixo devido a uma série constante de incursões menores, até que desaba sobre si própria. É preciso ter cautela com a interminável-terminável infestação de térmitas que derrubam as nossas defesas e atacam a força imunológica dos que, de facto, são vulneráveis — os pobres, os que têm fome, os marginalizados, bem como as chamadas posições mais fortes, igualmente susceptíveis a ataques de estupidez, incluindo o seu próprio repertório de inclinações destrutivas cegas e maldosas. Difícil de conter fenomenologicamente, a estupidez vagueia e deambula de acordo com manobras furtivas que nem sempre podem ser registadas pelos nossos mais avançados detectores de treta.

«Estou morto porque sou estúpido», Nietzsche

Menos elevadas do que a tragédia, inapropriáveis por formas e objectivos mais altos, marcadas no amargurado registador do humano, demasiado humano, algumas formas de estupidez diminuem a nossa imunidade filosófica. É como se já não fôssemos capazes de aguentar, muito menos «aguentar filosoficamente»; nem sequer conseguimos apresentar uma queixa contra a obstinação das obstruções estúpidas: mostramo-nos incapazes de trautear uma lamentação lírica para ser apadrinhada musicalmente por um futuro Monteverdi.

Arrepiantemente frustrante, a estupidez também não é apenas estranha ao requinte. Qualquer pessoa, programa ou sistema, quer seja analítico, especulativo ou pragmático, teme a contaminação por essa força inevitável. Quando era adolescente, e depois nas suas cartas a Engels, Marx estava obcecado com a estupidez, sobretudo com a sua influência perniciosa sobre os alemães e o seu poder de bloquear a revolução, manifestando assim o seu receio: quem poderia assegurar que o proletariado se desembaraçaria das malhas evidentes da estupidez? Não se podia contar com os lerdos dos alemães para nenhuma inovação política verdadeiramente progressista, temia Marx. O que é político é pessoal. Às vezes, o teu amante trai-te e só tens raiva suficiente para uivar: ficas a patinar nas tuas rodas cognitivas, numa pasmada incompreensão. Ao mesmo tempo, é tudo demasiado claro. Foste lixada — em todo o tipo de posições, nas quais ficas a remoer com uma ébria fixação. A traição remove camadas de um campo de significantes outrora partilhados, afecta a tua linguagem; não consegues sequer dizer o demasiado dizível. Incrédula, rebaixam-te, ficas miseravelmente a queixar-te de que as coisas são confessáveis, demasiado confessáveis. Baixas os braços. Surpreendentemente, a escrita, posta em causa pela decepção mais mundana — quem é que não gemeu perante a medíocre inevitabilidade de uma tal cena de traição e perante o triunfo da estupidez? — a escrita continua, alternando entre uma insistente raiva queixosa e os retornos tranquilizantes da lembrança, por mais estúpida que tenha sido a traição.

Tentamos conter uma sensação de raiva invasora, que nos suborna sem controlo. A queixa lançada contra a invasão da estupidez não pode descambar em discurso de ódio, uma tentação constante e ponto de fuga para qualquer signatário. Ao invés, o pensamento poético esforça-se por dar protecção, guardando o terreno de onde os deuses hölderlinianos, sempre dependentes da linguagem, se retiram. No entanto, a raiva compete com esta queixa, ameaçando interromper o seu curso em direcção a uma relativa incapacidade, como se dois tipos de impotência estivessem em rivalidade mortal. Enquanto seres feridos, já estamos mortos: «Nous sommes déjà morts, nous le savons. Même les enfants le savent, et du reste ils en pleurent. Il n’y a là aucun secret» [Já estamos mortos, sabemo-lo bem. Até as crianças o sabem e, de resto, elas choram por isso. Não há aqui segredo nenhum]1. Por fim, Nietzsche deixou-nos duas afirmações a que me agarro, embora com Nietzsche nunca se saiba exactamente onde situar o fim. Ele anotou: «estou morto porque sou estúpido»; e «sou estúpido porque estou morto». Lacoue-Labarthe recebe o testemunho para sublinhar a morte marcada pela traição desconcertante.

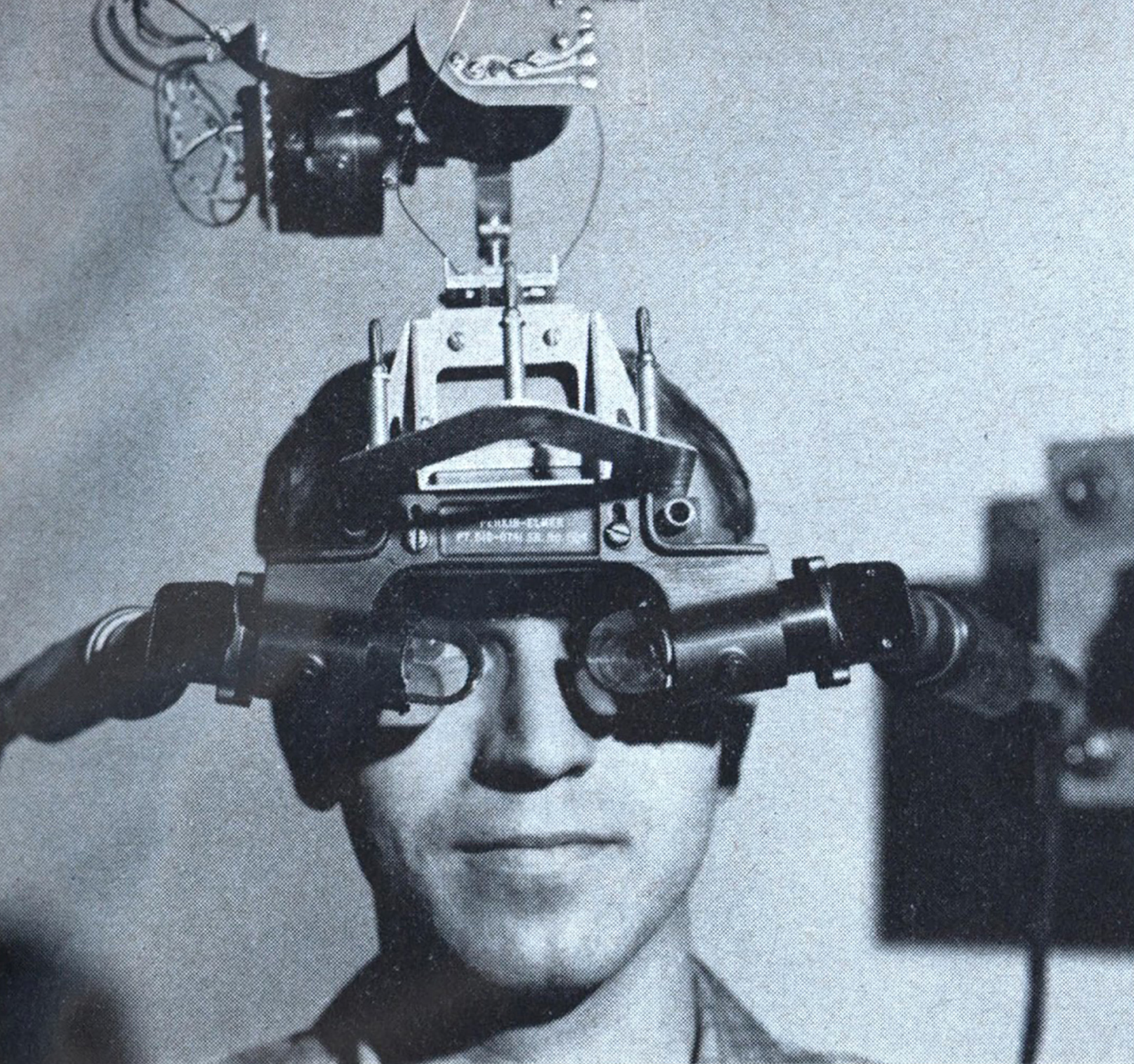

Sword of Damocles de Ivan Sutherland, o princípio da realidade virtual, 1968

A tentação da imaturidade

Deixem-me perguntar-vos uma coisa: alguma vez conheceram um ser verdadeiramente maduro (num sentido que vá para além de um reconhecimento de meros postos de controlo do envelhecimento e da disposição que permite ganhar distância, arrefecendo lucidamente os nossos motores)? É possível que haja estados humanos de excepção aqui e ali, mas também estes mostram uma tendência para resvalar na imaturidade.

De acordo com Lyotard, o choque da puberdade, o chamamento inquietante, enforma as nossas narrativas políticas, ainda que aparentemente retroceda para causar estragos em canais mais inconscientes do comportamento social. Se estou a entender, o tipo de histeria atribuível à puberdade intromete-se, de múltiplas formas, nas esferas da performance política e da preocupação angustiada com a justiça. A minha interpretação, dados os relatos psicanalíticos sobre as vítimas de puberdade recorrente, é que o adolescente excitado, acelerado com o combustível do autoconvencimento e perturbado por um chamamento intraduzível, faz deflagrar a a cena da acção. As reivindicações da puberdade anunciam-se sempre de forma única, em plena revolta contra o que é2. O espírito adolescente em fuga, indo rapidamente a lado nenhum, paralisado por uma excitação repentina, um despertar, entra numa extensão de ser que permanece enigmática e activa, penetrando em todo o tipo de práticas sociais. Em grande medida ocupados pelos tópicos adolescentes da tontice, superabundância, sarcasmo, ataque e ruína — os desânimos e gramáticas da excitabilidade —, os motores e travões da capacidade de resposta social precisam ainda assim de ser considerados, mesmo que nos falte uma grelha para calcular a saturação do político de acordo com a excitabilidade adolescente. Alinhado com Abraão e Emma, no que diz respeito aos abalos perturbadores que sacodem estes receptores desafortunados e descritos por Lyotard, Hamlet, por seu lado, mostra-se dilacerado pelo terror ao tentar atender uma chamada desenraizadora, que o impele a levantar-se com submissa prontidão. A um certo nível, eles partilham a mesma condição, embora muito diferentemente repartida, de terem recebido uma instrução, um encargo e uma convocatória intrusivos que lhes escapa ao entendimento porque eles são demasiado estúpidos. Estão aptos a responder a uma chamada: quer estejam prontos ou não, os adolescentes são levados a crer que há uma chamada para eles. Hamlet entende que «a prontidão é tudo». Mas estava ele pronto para o que vinha ter com ele? A chamada despedaça-os antes de estarem preparados para se tornarem quem são, marcando uma experiência de decisão dilacerante que, paradoxalmente, os torna quem são, falhando o ritmo e o tempo certo e reconfortante do devir. São detidos e invadidos por uma chamada fantasmagórica cuja autoridade os força a paralisar.

Há chamadas que não devem ser atendidas e que definitivamente não são para esses adolescentes hiperactivos que pensam ter nascido para endireitar as coisas — ou «tornar a América grande outra vez».

A névoa afectiva

A relutância entorpecida em assumir a responsabilidade pelo que continua a chegar sem ser anunciado, o impulso coercivo para atender a chamada, sustenta a névoa afectiva do torpor político e do recuo infantil. Ainda assim, como tentei identificar noutro lugar, há chamadas que não devem ser atendidas e que definitivamente não são para esses adolescentes hiperactivos que pensam ter nascido para endireitar as coisas — ou «tornar a América grande outra vez». Ach! Isto é tudo muito difícil de deslindar, e não há modo adequado (ou justo) de medir a metamorfose degradada que Trump representa comparado com Hamlet. Mas há algo na imaturidade e no mecanismo de queixume crónico que os liga, ainda que no plano distorcido de uma casa dos espelhos. Um foi despojado da capacidade linguística que o outro desenvolve; no entanto, comunicam sintomas e partilham um falhanço de que não vamos conseguir libertar-nos tão cedo. A imaturidade gere mal a hesitação, passando por cima da sua exigência com cegueira adolescente.

Pelo menos delineou-se um plano, emergindo desses abanões primários e vibrantes que nos exortam a ajustar uma prática à postura ameaçada de hesitação rigorosa — um conceito desenvolvido por Lacoue-Labarthe no pensar uma eticidade prudente. A natureza infantil, receosa e sempre incrédula, por um lado, e, por outro, prematuramente desencadeada e mais do que pronta para passar à acção, deve debruçar-se sobre o vazio da chamada anuladora, outro nome para o abalo da puberdade. Seria errado pensar que podíamos simplesmente passar por cima do tema da puberdade, paragem obrigatória do ponto de vista histórico e do desenvolvimento, quando a política moderna tem dependido tão enfaticamente de mitologias adolescentes e desastres aceleradores.

A agitação de dor arcaica pertence a uma das intuições duradouras de Freud: o ódio, a ambivalência, a agressão e outros programas de intervenção humana nas esferas da negatividade não podem simplesmente ser reprimidos, mas estão destinados a voltar e a bater com força. A compulsão à repetição não se esfuma assim tão facilmente. A destruição de uma imago, a sua cedência à estupidez da ganância vulgar e degradação racista, atinge-nos de uma maneira que não pode ser subestimada. Permitam-me tornar isto pessoal.

No meu imaginaire, era suposto a América juntar-nos — a nós, esfarrapados — e apontar-nos para um horizonte de promessa seguro, embora arriscado, permitindo-nos imaginá-lo segundo protocolos escandalosos de devir. Fui amamentada pela referência generosa ao sonho americano. O fechamento que Trump representa deu uma machadada no meu imaginaire, momentaneamente solidificado como um mar gelado, para usar as palavras de Kafka. No romance profético de Kafka, Amerika, a Estátua da Liberdade, lendário comité de boas-vindas aos indigentes, segura um punhal na sua mão fechada.

Não acho que a estupidez tenha o papel principal quando se trata de instigar ataques racistas e misóginos. Em Lacan, com um cheirinho de Klein, o outro é visto a tirar o que não tens, assinalando a tua deficiência, que é exportada como vagas projectivas de inveja e ferocidade contra o facto da própria existência do outro. O alvo de raiva invejosa é continuamente denegrido e ferido, mesmo se deixado, por assim dizer, ontologicamente intacto.

A filosofia desenvolveu desde o início uma fobia da estupidez e congeminou todo o tipo de estratégias evasivas para se proteger das implicações desgastantes da facticidade dos aspectos mais estúpidos, pueris e ridículos da existência.

O arrebatamento obscuro da estupidez

A sério, como é que alguém se pode propor iluminar o que quer que seja no contexto da estupidez? Doravante, não se pode simplesmente pretender tornar as coisas «claras» ou fomentar uma trajectória de ascensão em direcção à luz. Isto é assim, em parte, porque o envolvimento com a estupidez não consegue iluminar devidamente, mas tem de suportar o eclipse do sol — figura e tropo tradicionalmente associado ao conhecimento. Deve-se renunciar à influência heliotrópica do conhecimento para se apresentar de uma nova forma este pensamento e as suas implicações. Quaisquer pretensões de iluminar áreas de reflexão desconhecidas ou reprimidas têm de ser temporariamente suspensas, embora pertençam a uma zona reconfortante onde a persuasão retórica governa e brilha sobre o campo do discurso. Deve-se prosseguir com um sentido de figuração diferente. Em vez de nos apoiarmos na reserva considerável de metáforas de luz à nossa disposição, doravante tem de se abrir caminho para a escuridão, confrontando a obscuridade, para que plausivelmente se alcance o outro lado do domínio do conhecimento, tantas vezes banhado pela luminosidade e pela simbologia radiosa da verdade. O que é que acontece quando já não nos demoramos nas metáforas da luz? Freud foi possivelmente o primeiro pensador da modernidade a levar-nos para espaços escuros, zonas apertadas que deixam de fora o sujeito de conhecimento. O seu trabalho instiga-nos a explorar o enfraquecimento da luz e a questionar as certezas prometidas apenas ao lado solar do entendimento. Nietzsche não ficou muito atrás na realização desta inversão, sondando o crepúsculo da forma que lhe era própria. Estes dois pensadores de ruptura apelavam a um resplendor mais escuro, mantendo-nos sintonizados com o ritmo incansável de estrondos vacilantes e inconscientes e com o persistente cambalear pelos cantos da obscuridade.

No meu trabalho sublinhei a necessidade que alguns movimentos do pensamento sentiram em extinguir a luz, deixando talvez uma cintilação para comemorar os tempos e a promessa do heliotrópio. Pode parecer estranho que uma sensibilidade filosófica, formada na poesia e no pensamento, se sentisse atraída pelo motivo inconveniente da estupidez. Contudo, o envolvimento com as margens da ininteligibilidade tem uma longa história, seguindo um caminho mais ou menos alternativo no relato histórico do pensamento. No séc. XVIII, Goethe mergulhou nas profundezas da estupidez, escrevendo contra as correntes do Iluminismo, quando pôs Werther insensatamente à procura do seu Krankheit zum Tode — a noção de «doença para a morte», suscitada apenas pelo impulso imparável de autodestruição. Vem-nos à cabeça o ensaio de Friedrich Schlegel, «Über die Unverständlichkeit» [Sobre a Ininteligibilidade], que começa uma análise, com avaliações de aprovação, de como lidar com a necessidade daquilo que escapa ao entendimento e requer posições de não-saber. De Schlegel a Georges Bataille, Jean-François Lyotard e Jean-Luc Nancy, nos tempos de hoje, há uma sensibilidade à forma como o mundo é constituído sem fazer sentido, sem se submeter ao ímpeto totalizador de produções significativas. O cristianismo faz uma extraordinária defesa de tipos transcendentais de ignorância, da libertação do conhecimento e do abraço da fé — as coisas complicam-se, mas ele também se apega a modos de simplicidade declarados e aos atributos sagrados inerentes à nudez simplista do ser. O valor da simplicidade é algo que investigo, visando identificar outras formas de relacionamento com o que não podemos saber, revelando muitas vezes uma ligação com o infundado que é renegada. Mas estou a adiantar-me. Se calhar não preciso, neste momento, de fazer um inventário exaustivo de filosofemas e remissões históricas, indo na direcção da estupidez e dos seus parentes, uma operação que implicaria reunir as qualidades das dimensões de existência sagradas, simples, prosaicas, agressivas e insultuosas. Talvez semelhante inclinação para a sistematicidade — um passo que me tenta — não seja necessária nestas observações. Deixem-me tornar isto mais simples para todos, guiar-nos mais além sem fazer a vontade à retórica comprometedora da luz ou abafar a estupidez ao recrutar os instrumentos conceptuais e as capacidades demasiado fortificantes do sistema. Também não posso certamente oferecer um inventário totalizador dos termos e implicações em que assenta este trabalho, nem mesmo analisar a súmula dialéctica de um argumento que iluminasse linhas relevantes da estupidez; mas espero poder oferecer pelo menos uma ajuda para virarmos a página com uma impressão de cumplicidade hermenêutica partilhada.

Tendendo a lançar-me contra os ventos predominantes da tradição filosófica, tenho querido lançar um olhar de aproximação ao que é normalmente reprimido pelos argumentos filosóficos e suas trajectórias bem delimitadas. A filosofia, como Gilles Deleuze refere, desenvolveu desde o início uma fobia da estupidez e congeminou todo o tipo de estratégias evasivas para se proteger das implicações desgastantes da facticidade dos aspectos mais estúpidos, pueris e ridículos da existência. Este hábito de fuga sistemática privou os discursos filosóficos de um valioso campo de complexidade e pensamento. Se continuar-

-mos a ignorar os efeitos e as incursões da estupidez, como é que se pode esperar que entendamos vocabulários e inventários da inteligência com maior peso, bem como as figuras de conhecimento que lhe estão associadas? Ou seja: lucidez, erudição, a capacidade de formar juízos, de defender a justiça e de tomar posições eticamente fortes quando chamados a fazê-lo. Ao abordar a estupidez, pensei que era chegado o momento de explorar uma experiência desprovida de saber, muitas vezes encoberta pela ambivalência, se é que é reconhecida de todo — algo que a literatura descreve exemplarmente e que cientistas como Albert Einstein ou, a um diferente nível, Karl Marx, tiveram em consideração ao medirem os limites dos seus mundos.

© Nancy Chunn

No recinto do escrutínio derridiano

Como Musil, Roland Barthes, Thomas Pynchon, Einstein e outros assinalam, a estupidez funciona um pouco como um míssil inteligente encriptado com a tua morada, que te pode atingir a qualquer momento, destruindo todas as expectativas de descobertas inteligentes e subtileza retórica. Somos sempre presas das investidas da estupidez, uma vez que esta nos desarma e está apontada a todo o pensamento, pertencendo-lhe tudo o que se escreve, mesmo que julguemos estar muito afastados das perturbações perniciosas de que a estupidez se mostra capaz. Às vezes pensamos que fomos chamados para uma tarefa, que estamos habilitados, que temos perfil ou formação para lidar com ela, que recebemos a instrução e formação necessárias e apropriadas. Mas, como na descrição que Kafka faz de Abraão, descobrimos, na verdade, que não estamos à altura da tarefa; ou melhor, descobrimos até que ponto somos vulneráveis ao ridículo e à reprovação. Ridículos e desprotegidos, ficamos em grande parte incapacitados perante alguns dos grandes desafios da vida. As presunções arrogantes minam todos os nossos passos, sem apoio de fundo ou razão. A estupidez está ligada, de muitas maneiras fundamentais, aos mais perigosos fracassos nos empreendimentos humanos. Por mais fugidia e inapropriável que qualquer história da estupidez seja, ela suscitou alguma curiosidade e determinação académica. Tento ver onde produz violações no nosso Mitsein [ser-com] ou nas formas que temos de «ser-com-os outros», onde a pura estupidez se torna responsável por infracções éticas — mas também por uma abertura inesperada na forma como encontramos o mundo e a existência dolorosa que ele contém. Às vezes «a ignorância é uma benção». Não quero ignorar aberrações tão sedutoras, a forma como estamos expostos ao não saber o que diabo se passa, num sentido eventualmente afirmativo, quando o controlo é abandonado e a pretensão de domínio descarrila ou fica temporariamente suspensa.

Antes de terminar estas observações que servem para incitar e convidar a outras leituras, gostaria de vos contar um episódio que me apanhou desprevenida, deixando-me estupefacta. Um dos últimos dons oferecidos por Jacques Derrida — ele continua a fazê-los chegar, já que as suas obras vão continuar a ser publicadas pelas Editions Galilée e suas filiais externas durante os próximos 40 anos! — consistiu num seminário apresentado na European Graduate School em 2004. Na altura, o filósofo estava adoentado, demasiado cansado para fazer a viagem às sublimes regiões alpinas da Suíça onde habitualmente nos congregamos, por isso fomos ter com ele, a Paris. Reunimo-nos no sótão de um dos seus alunos e começámos o nosso trabalho com o pensamento de Derrida.

Ao introduzir e contextualizar a ocasião de acordo com os protocolos da apresentação académica, e apesar de já o ter feito milhares de vezes, eu tremia de ansiedade, querendo fazer justiça ao grande professor e querido mentor. Houve um momento em que tudo ficou silencioso: o grupo estava tensa e entusiasticamente voltado para a sua linguagem, aguardando a sua palestra. Tínhamos sido aconselhados a prepararmo-nos para uma sessão sobre o perdão. Ao invés, Derrida trocou-nos as voltas. Decidiu abordar o paraconceito da estupidez, o que, confesso, me deixou abalada, uma vez que isso significava que ele ia falar do livro que eu tinha acabado de publicar sobre esse tema insistente. A decisão de Derrida de pensar a estupidez fez-me sentir uma espécie de honra esmagadora. (Cartas na mesa, transparência absoluta: dada a minha infra-estrutura paranóica, lá no fundo, também estava preocupada que ele me quisesse tramar, dar cabo de mim de forma irreparável.) Eu era muito próxima do meu professor. Ele tinha o poder de inspirar, mas também de dizimar os seus alunos, embora em geral praticasse formas mais suaves de pedagogia. Não tentava humilhar ou fazer mal aos seus discípulos. Animava-se quando dávamos o nosso melhor, em apresentações de intensa aptidão e atlética concentração. Ainda assim, nem sempre controlava os efeitos das suas decisões. Derrida tinha-nos ensinado que o trauma não resulta só de um mal feito ou antecipado, mas pode também estar ligado à felicidade. Foi mais ou menos o que senti, traumatizada no recinto do escrutínio derridiano — cheia de sorte e lixada. Não é fácil descrever o que acontece a um Dasein quando um venerado professor lê e faz um comentário que está próximo do cerne da nossa escrita, independentemente da sua maior ou menor atitude crítica ou do cuidado protector ou generoso que revela. Mas os meus receios eram exagerados. De certa forma, eu era só um veículo para um outro conjunto de relações: os verdadeiros interlocutores, pode dizer-se, eram Deleuze e o outro Jacques, o Lacan. Houve algumas achegas buscadas em Heidegger. Nalguns momentos da sua explicação, toda a metafísica foi chamada a depor. Talvez eu tenha servido de motor de arranque para uma Auseinandersetzung [discussão] aguda, um chegar a acordo — ou a vias de facto — com as premissas ainda tradicionais que Deleuze, Lacan (e Heidegger) defendem no que diz respeito à animalidade, bestialidade, bêtise — a palavra francesa, excessiva, para «estupidez». Derrida convidou o meu trabalho sobre a estupidez a participar nos argumentos que atravessam o seu livro A Besta e o Soberano, que era para ter sido também o tópico do último seminário que planeámos juntos para a sua visita anual à New York University. Certamente não se consegue escapar às incisões da ironia, como quando penso, com estremecimento, que Derrida me envolveu na questão da estupidez, ach!… Em conversa, ele gostava de lembrar a parte sobre «o filósofo ridículo» iniciada com Kant, onde descrevo a forma como o filósofo está necessariamente sujeito à exposição e a formas específicas de desvalorização, uma espécie de pessoa indesejável. Há ainda tanto a dizer sobre o modo como o ser filosófico se deve anular, despromover-se a si própria, metamorfosear-se incessantemente…

*Tradução de Ana Macedo e André Dias

1. Philippe Lacoue-Labarathe, Phrase, Paris: Christian Bourgois, 2001, p. 48.

2. Ibid., p. 177

Partilhar artigo