Nesse ensaio, Rushdie começa por lembrar que os três maiores romances do século xviii, uma das épocas mais altas da literatura inglesa — As Aventuras de Robinson Crusoe, As Viagens de Gulliver, A Vida e Opiniões de Tristram Shandy —, tiveram um enorme êxito e foram todos publicados sem que os nomes dos seus autores (Daniel Defoe, Jonathan Swift e Laurence Stern) aparecessem na capa ou na página de rosto. E comenta:

Com o título «Autobiografia e romance», publicado no livro Linguagens da Verdade, o escritor britânico, de origem indiana, Salman Rushdie escreveu um ensaio em que a inteligência e a malícia se fazem uma da outra para trazer à nossa presença algumas indagações e demandas que se aproximam daquelas que o «Assunto» deste número da Electra trata, dando também notícia e eco da confusão que, actualmente, em volta delas gira e se avoluma como um vórtice.

Charles Robert Leslie, Gulliver presented to the Queen of Brobdignag [Gulliver apresentado à Rainha de Brobdignag], 1835 (detalhe) © Fotografia: John Hammond / Scala, Florença / NTPL / Petworth House, West Sussex

Só há duzentos e cinquenta anos era possível que os livros se tornassem famosos e celebrados, como acontecia com todos os livros da época, e que o autor permanecesse na sombra. A personalidade e a história de vida do autor não eram consideradas como tendo qualquer relevância para a obra. […] A ficção era a ficção; a vida era a vida; há duzentos e cinquenta anos, as pessoas sabiam que se tratava de coisas diferentes.

Já não é esse o caso. E se há um escritor que podemos culpar por isso, ele é provavelmente Charles Dickens. Se Dickens não inventou totalmente o culto do escritor como personalidade pública, certamente fez muito para o popularizar.

O autor de Os Versículos Satânicos lembra que Charles Dickens quis, de forma pública e notória, dar a conhecer que havia usado a sua vida pessoal, com o que nela existiu de acontecimentos e peripécias, pessoas e situações, ambientes e lugares, como matéria e motor dos romances que escreveu. E afirma:

Os escritores depois de Dickens podem não ter desejado continuar a ficcionar as suas histórias pessoais, mas os leitores começaram sem dúvida a acreditar que sim. Actualmente, há uma presunção prevalecente de que todos os romances são na verdade autobiografias disfarçadas.

Todos os romancistas contemporâneos dir-lhe-ão que a pergunta que lhes é mais frequentemente feita é a da autobiografia. «Quão tão autobiográfico é?»

Rafael, Pequeno São Miguel, 1504 © Fotografia: Scala, Florença / Louvre, Paris

O autor de Os Filhos da Meia-Noite descreve depois uma recorrente e sintomática situação: por mais que um autor negue a origem autobiográfica do seu livro de ficção, os leitores exigem a «realidade autobiográfica» como condição de verdade da história e de dignificação do que estão a ler. Sem isso, é como se o livro não estivesse autenticado e fossem enganados pelo autor. Sem isso, é como se lhes estivesse a ser vendido gato por lebre. Sem isso, é como se não pudessem acreditar no que estão a ler. Sem isso, é como se fossem impedidos de se identificar com o que vão lendo.

Deste modo se afadigam a bisbilhotar a vida do autor, a desvelar o seu passado e o seu presente, a desvendar a sua orientação sexual e a sua vida amorosa, a tentar descobrir alguma coisa que não se saiba, a procurar apurar, adivinhar, confirmar, comprovar segredos, intrigas e mexericos. E também, simetricamente, estão sempre prontos para suspeitar, duvidar, desconfiar, desmentir, descrer, desacreditar…

Para ilustrar esta forma, ora mansa, ora selvagem, de loucura, manifestada hoje por muitos leitores, que os leva a exigir que tudo o que lêem seja a vida contada do autor e daqueles que lhe povoaram a existência, Rushdie relata que ele e outros escritores são perseguidos por leitoras e leitores frenéticos ou furiosos, ardendo no desejo incontido de identificarem, conhecerem, tocarem a realidade que, segundo eles, a ficção, para o ser, tem obrigatoriamente de relatar e retratar.

Com esse fito, concebem pretextos, motivações e justificações íntimas, procedendo a uma mútua psicanálise de identificação e correspondência com o autor e as suas personagens, mesmo que os indícios que lhe podiam dar fundamento não existam ou sejam inventados, forçados ou inverosímeis. Esses que exigem que tudo o que lêem seja real criam, para consumo próprio, a forma mais desprezível de ficção — aquela que não se conhece nem se reconhece a si mesma e se confunde com a mentira factual.

Segundo Rushdie, essa obsessiva demência autobiográfica e sub-realista, para a qual a ficção só existe se deixar de o ser, vai ao ponto de muitos leitores desconhecidos do autor se quererem reconhecer como personagens dos seus livros e, mesmo perante os mais veementes desmentidos de quem o escreveu, continuam a ver-se retratados naquelas páginas que consideram também suas e atribuem esses desmentidos autorais a um jogo pérfido que o escritor faz para se valorizar ou até para não ter de pagar direitos, pelo menos morais, à preciosíssima fonte da sua inspiração — esses tais leitores…

Salman Rushdie não nega o interesse, a curiosidade e o prazer que nos pode dar conhecermos melhor ou bisbilhotarmos a vida de um autor que lemos e de quem gostamos (ou também de quem não gostamos). Ele próprio confessa que volta e meia o faz com boa consciência e um deleite sereno. Mas alerta e previne para que isso não venha a ser causa de equívocos nefastos ou de enganos funestos, levando a confundir os arredores com o centro, o essencial com o acessório, a substância com o atributo, a causa com a consequência, o desnecessário com o indispensável, o insignificante com o significativo.

Percorrendo alguns romances que dão forma e sentido à história da literatura moderna e contemporânea, Rushdie esclarece as relações entre cidadão e autor, experiência e escrita, vida e obra, mostrando como elas são complexas e contraditórias, indirectas e oblíquas, desviadas e refractadas, reflectidas e selectivas, transcendidas ou mesmo falseadas.

Referindo dois romances capitais do século XX, Em Busca do Tempo Perdido e Ulisses, e falando dos seus autores e das suas personagens-protagonistas, comenta:

É evidente que Stephen Dedalus é próximo de James Joyce e que Marcel […] partilha bastante com o seu criador, Marcel Proust. E, no entanto, Stephen e Marcel não são criaturas de carne e osso. São feitos de palavras, e uma vida vivida em linguagem é muito diferente de uma vida vivida a respirar oxigénio. Stephen não é Joyce, embora tenha frequentado a mesma escola e partilhe o modesto desejo do seu autor de «forjar na forja da minha alma a consciência incriada da minha raça»; e Marcel não é Proust — por um detalhe mais, é heterossexual, e por mais outro, parece muito menos assustado com o mundo e recebe muito mais do que o seu autor no seu famoso quarto forrado de cortiça. Cada versão literária do real — um lugar real, uma família real, um homem ou mulher reais — é apenas isso, uma versão, e é perigoso equipará-la à mais escorregadia das ideias, a «verdade».

E, como uma espécie de moral da história, Rushdie conclui com melancólico contentamento:

Há boas razões para os escritores escolherem tantas vezes personagens que são avatares, encarnações de si próprios. É útil poder falar, pensar e agir através de uma sombra, um «eu» alternativo, percorrer um caminho não percorrido, fazer uma variação sobre o tema de si-mesmo.

Este ensaio conclui-se com a evocação de Shakespeare, dando assim razão literária a Jorge Luis Borges. A escassez de informações seguras sobre a personalidade e a vida do poeta dos Sonetos e do dramaturgo de Hamlet permite ou, até, convida à imaginação de pistas, hipóteses, alvitres, especulações, cenários, simulações. No entanto:

A questão acerca de Shakespeare é que se pode especular infinitamente sobre ele nestes termos, mas nunca defini-lo com precisão. Por isso a atenção em relação a ele vira-se de novo, como deve e tem de ser, para longe da vida e de volta ao trabalho.

Henry Wallis, The Room in Which Shakespeare Was Born [O quarto onde nasceu Shakespeare], 1853 © Fotografia: Tate, Londres

Ao falarmos de Rushdie e do seu ensaio «Autobiografia e romance», não podemos esquecer que ele experimentou tragicamente, na carne e no espírito, os riscos contidos na perigosa e abusiva relação que pode ser ilegitimamente estabelecida entre a vida e a obra.

A partir da publicação do seu livro Os Versículos Satânicos, tudo mudou para ele, sobretudo ele próprio. E também mudou o seu lugar e o dos seus livros no mundo. Da sua condenação à morte — a fatwa —, em 1989, ao atentado com esfaqueamento, em 2022, a morte, com a sua ameaça, a sua presença, a sua aflição, passou a ser o terrível fio que liga e solda a vida e a obra de Rushdie. Todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos, ele o tem agarrado a si, quer se desloque na rua para ir ao médico, quer lhe apeteça almoçar num restaurante com um amigo, quer escreva no seu escritório as palavras do seu próximo romance.

Autor da Obra — Obra do Autor — Vida do Autor. Este triângulo, com os lados que se mostram ou se ocultam a ligar os seus vértices, fazendo notar ou escondendo os ângulos que o constituem, transporta consigo uma história milenar que revela o que cada tempo, cada civilização, cada cultura e cada sociedade pensou sobre aqueles que a criaram ou representaram, a simbolizaram ou transformaram, a governaram ou destruíram.

Obra, aqui, quer dizer um livro, uma pintura, uma escultura, uma peça de teatro, um filme, uma composição musical, um sistema filosófico, uma igreja ou uma religião, um edifício arquitectónico, um regime político, uma lei constitucional, uma reforma social, uma teoria, uma técnica, uma descoberta científica, uma empresa, um negócio, uma receita de culinária, uma bebida, um feito desportivo, um objecto, um artefacto, um utensílio, uma máquina, um motor de busca, uma rede social, uma arma nuclear, uma guerra, uma paz, uma revolução, uma vitória, uma derrota…

Aqui, autor é aquele que, a uma dessas obras, imaginou, inventou, descobriu, criou, projectou, construiu, ergueu, executou, accionou, revogou, derrubou. Pode ser escritor, filósofo, teólogo, cientista, artista, arquitecto, designer, engenheiro, economista, gestor, empresário, político, estadista, jurista, cozinheiro, costureiro, desportista, joalheiro, marceneiro… E tudo isto que é enumerado se declina em todos os géneros.

Ao dizer-se isto, não se está a querer afirmar que tudo equivale a tudo, valendo o mesmo, e que são iguais A Anunciação de Fra Angelico, o tailleur Chanel, a Sinfonia n.º 8 de Mahler, o espremedor de citrinos de Starck, a Ode Marítima de Álvaro de Campos / Fernando Pessoa, o fecho éclair de Judson, A Dança de Matisse, a Teoria da Relatividade de Einstein, O Mundo a Seus Pés de Orson Welles, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a chaise longue de Charlotte Perriand, a abolição da escravatura, a pílula anticoncepcional, o tornedó Wellington, a Coca-Cola e o Facebook.

Mas aquilo que, nas múltiplas escalas em que se devem avaliar, as diferencia, distinguindo-as ontologicamente, não põe em causa a questão essencial que, no nosso tempo, assumiu uma crescente intensidade. Trata-se da relação, implicada em muitas dimensões e sentidos, entre a obra, o autor e a vida.

Essa relação tem ligados a si valores antropológicos, morais, artísticos, políticos, filosóficos, psicológicos, cognitivos, sociológicos, tecnológicos. Que palavras servem, ou foram servindo, para dar conta desse vínculo e das leis que o regem? Interdependência, autonomia, independência, subordinação, hostilidade, correspondência, coincidência, justaposição, distinção, conflito?

Ao longo dos séculos e das épocas em que eles se foram declinando e legando ao futuro, o autor foi sendo muitas coisas ao seu próprio olhar e ao olhar dos outros. A sua obra acompanhou-o nessas variações de condição e até rupturas de estatuto. E o vínculo entre a obra e a vida foi também aparecendo como mais forte ou mais fraco, mais presente ou mais ausente, mais inocente ou mais perigoso, mais lúcido ou mais cego.

Houve épocas em que, heróico e exemplar, busto de si mesmo, só o autor existia e a obra era dele um avatar para o confirmar e o glorificar. Noutros anos mais recentes, o autor desapareceu e a sua morte foi decretada como tinha sido decretada a morte de Deus (Georges Bataille falou da «morte do autor pela obra»). Houve tempos em que, sem se conhecer bem a vida, não se conhecia bem a obra (Sainte-Beuve e João Gaspar Simões nas suas biografias de Eça de Queirós e Fernando Pessoa). Houve alturas em que conhecer a vida (dizia-se) nada acrescentava ao conhecimento da obra. A meio, estavam aqueles que defendiam que não era a vida que ajudava a compreender a obra, mas a obra que contribuía decisivamente para explicar a vida (Susan Sontag sobre Walter Benjamin). E fala-se, desde a Antiguidade Clássica, da vida como uma obra de arte (foi um tópico que, no fim da vida, interessou muito a Michel Foucault, um dos autores, com Barthes e Blanchot, da «morte do autor»). Mestre de todos os paradoxos e prestidigitador de todas as contradições, Fernando Pessoa pôs Bernardo Soares, no Livro do Desassossego, a narrar indiferentemente «a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida».

Existiram períodos em que as biografias, prestigiadas como género literário, proliferavam e outros em que rareavam, culturalmente desacreditadas (o filósofo Emil Cioran notou: «É incrível que a perspectiva de ter um biógrafo nunca tenha feito ninguém renunciar a ter uma vida»).

Escritor incansável e ininterrupto de biografias, Stefan Zweig foi um dos autores mais lidos e traduzidos do seu tempo e dos tempos que se seguiram ao seu tempo. Mais tarde e durante algumas décadas, os seus livros quase desapareceram das livrarias, tornando-se ele, considerado anacrónico, um escritor para poucos. Agora, as suas biografias invadiram de novo as montras, os escaparates e as estantes, e conhecem um renascimento e uma redescoberta global. A isto soma-se o facto de estarmos a assistir a uma reabilitação da biografia e da autobiografia como géneros omnipresentes. Que quer isto significar e de que é isto sinal? É a esta e a outras perguntas, que pela mão desta aparecem, que o dossier da Electra 22 procura responder, fazendo muitas vezes ainda mais perguntas.

A questão do laço entre a vida e a obra liga-se fortissimamente à questão da relação entre o público e o privado, cuja fronteira desapareceu e cuja hierarquia, no nosso tempo, se transformou e se transtornou, se deslocou e se inverteu.

Há hoje, em todos os domínios, uma confusão generalizada e amalgamadora entre o «eu social» e o «eu autoral», indistinção a que Marcel Proust se opôs firmemente, belicamente. Intentou esclarecê-la com argumentos no seu Contra Sainte-Beuve, afirmando que uma obra de arte é «o produto de um eu diferente daquele que manifestamos nos nossos hábitos, na sociedade, nos nossos vícios». E concluiu: «O homem que faz versos e o que conversa num salão não é o mesmo.»

Fazendo desta sua posição fundadora (hoje diríamos de crítica genética) uma marca de ruptura com Sainte-Beuve, o mais aclamado crítico literário francês daquele tempo, Marcel Proust não cessou de reiterar, sobre este assunto, o seu radicalismo declarativo:

Tudo isto vem em apoio do que eu te dizia: que o homem que vive num mesmo corpo com qualquer grande génio tem poucas relações com ele, que é ele quem os seus íntimos conhecem, e que se torna assim absurdo julgar, como Sainte-Beuve, o poeta pelo homem ou pelo que dele disseram os seus amigos. Quanto ao próprio homem, ele é apenas um homem, e pode perfeitamente ignorar o que quer o poeta que vive nele. E talvez seja melhor assim.

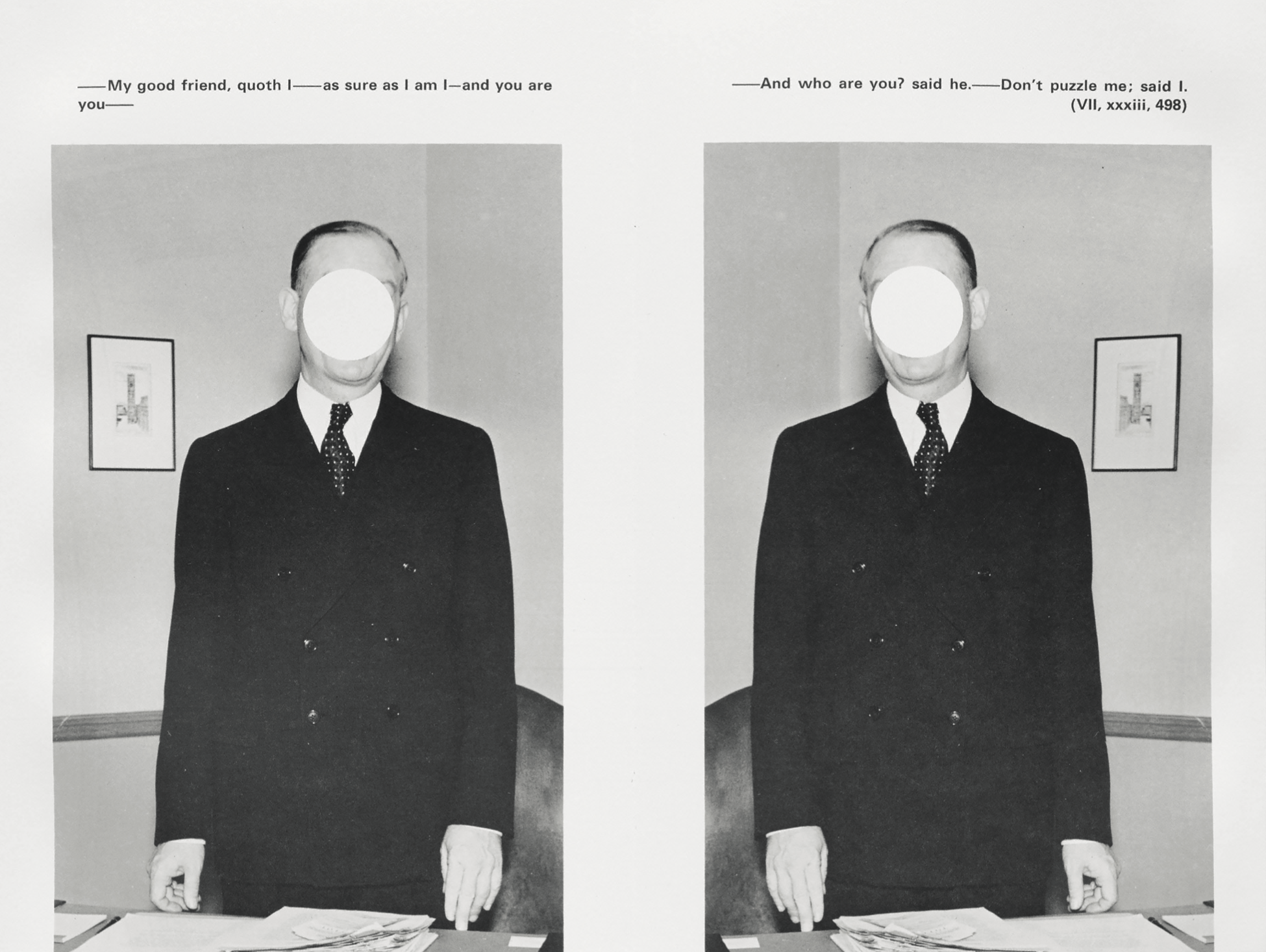

John Baldessari, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman [A Vida e Opiniões de Tristram Shandy], 1988 © Fotografia: Scala, Florença / The Museum of Modern Art, Nova Iorque

O apartamento em Paris de Rudolf Nureyev, 1985 © Derry Moore

Proust teve muitos continuadores que levaram a sua teoria ao extremo. Contudo, a sua obra tem uma tão grande ligação às pessoas e às coisas da sua vida — e a tudo o que nela aconteceu — que o conhecimento da sua biografia dá um contributo muito importante e esclarecedor para compreendermos a sua obra. E também a obra ajuda a perceber essa vida que, no caso dele, só na obra e com a obra se cumpriu e realizou.

Na opinião de muitos, com o excesso actual de atenção, ora agressiva ora complacente, dada à vida — biografismo e autobiografismo —, o nosso tempo incorre num retrocesso, embora tenha a convicção de que está a conquistar um progresso. Esse retrocesso é parte de uma regressão moral, política e cultural mais total que não pára de se manifestar em quase todos os domínios da vida individual e colectiva.

E assim, por exemplo, há quem invoque a vida de Pablo Picasso para querer desqualificar a sua obra ou até mesmo cancelá-lo e cancelá-la. Esses que assim pensam exibem um moralismo confuso e dogmático que os torna incapazes de distinguir a vida e a obra. Esses não sabem avaliar uma e outra com critérios obrigatoriamente diferentes e que mutuamente se elucidam.

É por isso que, neste dossier, também nos interrogamos sobre a relação entre a moral da vida e a moral da obra. Para poder afirmar «Madame Bovary sou eu», Gustave Flaubert não precisou de ir ao registo civil mudar de género e de nome, nem à clínica mudar de corpo e de sexo. Bastou-lhe escrever um romance com o título Madame Bovary…

Numa bela evocação do magistral autor de Retrato de Uma Senhora, publicada no «Registo» deste número da Electra, o consagrado escritor Colm Tóibín fala da relação entre a vida e a obra do grande romancista americano, naturalizado britânico, que um dia disse que «é a arte que faz a vida»:

Henry James escrevia com grande cautela; ocultava-se a si e às suas opiniões, sumia-se para dar primazia à arte. Vivia sem dramatismos e não tinha opinião formada sobre as grandes questões do seu tempo. Era por temperamento cortês, bem-disposto, reservado e tenaz. A riqueza e a classe social fascinavam-no, como o fascinavam o segredo e a traição. O seu segredo — a homossexualidade — era bem guardado pelos pouquíssimos que dele sabiam ou suspeitavam. A antipatia por Oscar Wilde não vinha apenas do sucesso de Wilde como dramaturgo enquanto James assistia ao fiasco do seu teatro, mas sobretudo porque Wilde fazia alarde da sua sexualidade e até mesmo do orgulho em ser irlandês.

Nestes nossos dramáticos decénios com os quais o século XXI vai avançando, a atitude de James seria olhada com estranheza ou até inquietação ou mesmo desprezo. Nestes nossos agitados e compulsivos dias, todos queremos ser juízes implacáveis de todos. Por isso, as confusões proliferam, os enganos crescem e as máscaras abundam. E abundam também os abusos inaceitáveis, as intolerâncias caricaturais, as injustiças irremediáveis e as penitências sacrificiais.

Há quem chame afirmação identitária ao mais estreito e agressivo puritanismo virado aparentemente do avesso. Há quem designe por avanço civilizacional o mais retrógrado obscurantismo. Há quem denomine de acto de libertação o mais ameaçador despotismo. Há quem dê o nome de diversidade à mais intolerável homogeneização e ao mais ameaçador unanimismo. Há quem chame autodeterminação à mais invasiva massificação. Há quem proclame a liberdade de expressão para melhor a usar como instrumento de censura, manipulação e mentira.

É assim que, ao pensarmos criticamente o triângulo Autor — Obra — Vida (que não raro se transforma num quadrilátero com mais um vértice onde está o Leitor), compreenderemos melhor a geometria das forças que fazem mover o nosso tempo.

As perguntas não faltam. Por exemplo: a actual vaga de autobiografismo, nas suas várias formas, entre as quais a que literariamente se chama «autoficção», não será um prolongamento ou uma projecção do turvo mar de narcisismo que invade e polui todas as terras, e do qual, em todos os momentos, as redes sociais nos oferecem uma visão aterradora? Não será também essa vaga mais um sinal da anulação da fronteira intransponível que existiu entre o espaço privado e o domínio público e que levou séculos a definir, a afirmar e a defender? Mas sabemos que há quem responda a estas perguntas dizendo que a chegada de uma nova transparência, pondo fim à velha opacidade gerada por uma moral de hipocrisia, de contravenção, de encobrimento e de impunidade, constitui um progresso ético e um avanço civilizacional incomparáveis.

Em Perder-se, o diário que, no nosso tempo, escreveu e publicou para contar um amor intenso e secreto que viveu durante um ano e meio, afirma Annie Ernaux: «Ontem esta certeza: escrevo as minhas histórias de amor e vivo os meus livros, numa incessante dança de roda.»

E antes havia dito: «O diário íntimo que alimento, irregularmente, desde a adolescência foi o meu único verdadeiro espaço de escrita. Era uma maneira de suportar a espera do contacto seguinte, de redobrar o prazer dos encontros, registando as palavras e os gestos eróticos. Acima de tudo, de salvar a vida, salvar do vazio aquilo que, no entanto, mais se aproxima dele.» E termina assim esse diário que escreveu com o propósito de publicar: «Esta necessidade que tenho de escrever algo perigoso para mim, como a porta de uma cave que se abre, onde é preciso entrar, custe o que custar.»

Na História da Minha Vida, no século XVIII, afirma Giacomo Casanova: «A minha vida é o tema da minha obra, o tema da minha obra é a minha vida.» E o seu biógrafo Philippe Sollers comenta: «Habitualmente, na literatura, os romances servem para imaginar a vida que não tivemos, aqui dá-se o contrário: alguém se dá conta, como num último julgamento, que a sua vida foi urdida como um livro, um imenso romance.»

É isso mesmo que Casanova confirma, ao dizer: «Recordando os prazeres que tive, volto a senti-los, gozo-os por uma segunda vez, e rio das penas que sofri e que já não sinto. Membro do universo, comunico com o espaço e parece-me que presto contas da minha gestão, como um mordomo o faz relativamente ao seu patrão, antes de desaparecer.»

Com mais de duzentos anos de distância entre eles, Casanova e Ernaux dizem o mesmo e não dizem o mesmo.

Dizem o mesmo, porque a escrita dá a ambos a oportunidade de voltar a viver a vida — e também de a corrigir, de a rasurar, de a acrescentar.

Não dizem o mesmo, porque os dois tempos e os dois mundos em que estas escritas se escrevem e estas vidas se vivem são muito diferentes e porque aconteceram, entre estes dois tempos e estes dois mundos, tantas coisas e tantas mudanças que mesmo o que parece igual é diferente.

Seja como for, Giacomo e Annie poderiam conversar um com o outro sobre o tema esgotante e inesgotável da relação entre a vida e a obra. E os dois poderiam falar também com Daniel Defoe, Jonathan Swift e Laurence Stern sobre as vantagens e os inconvenientes de o autor ter ou não ter o nome na capa do livro que escreveu.

Todas estas vozes, com aquilo que elas afirmam e negam, perguntam e respondem, mostram e escondem, atravessam este dossier da Electra, cujo tema é, pela sua natureza e alcance, pela sua genealogia e história, um dos mais infinitos e labirínticos, osmóticos e indefiníveis, daqueles que já tratámos.

Ao lermos os textos que compõem o «Assunto» da Electra 22, sabemos que eles falam de algumas das questões que, pela semelhança ou pela diferença daquilo que ao longo dos tempos foram sendo, podem dar ao nosso tempo uma biografia mais nítida de si mesmo.

Sobre a importância vital destas questões e do que elas convocam de fundo e de extenso, talvez uma melancólica meditação geral, com certificação garantida, do grande antropólogo Claude Lévi-Strauss possa ser mais eloquente e esclarecedora do que outras considerações mais directas e mais próximas destes temas:

Suprimir ao acaso dez ou vinte séculos de história não afectaria de maneira sensível o nosso conhecimento da natureza humana. A única perda irreparável seria a das obras de arte que esses séculos teriam visto nascer. Porque os homens não diferem e mesmo não existem a não ser pelas suas obras.

O atelier de Francis Bacon, 1998 © Perry Ogden

Partilhar artigo