Para nós, afinal, todos os animais, com o enigma que ocultam em si, são animais mitológicos. Quando Édipo olha a Esfinge, monstro fabuloso com atributos de vários animais, ouve a pergunta que ela lhe destina e faz dessa pergunta o seu destino. O confronto destas duas vozes, tão cheias da sua diferença, ressoou então com um eco que chega até nós. É como uma música sem outras notas, senão as que escutamos no interior da nossa imaginação inquieta.

Às vezes, os animais são também aqueles que nos dão a proximidade de uma amizade dita com as palavras claras do olhar. Com os animais, não raro sabemos que somos melhores do que somos com os homens e mulheres. Mas, outras vezes, os animais acrescentam à crueldade humana a infâmia de se abater sobre o incompreendido ou o indefeso.

Dos tempos que se iniciaram sem nós na Terra, os animais vêm em tropel ao encontro do hoje em que estamos. Vêm na solidão da sua singularidade elegante ou na força da sua multidão multiplicada, fazendo do substantivo colectivo a sua campanha e a sua companhia. Lá avançam eles em alcateias, bandos, cardumes, varas, rebanhos, manadas, matilhas, malhadas, armentos, formigueiros, enxames, cáfilas. Houve sempre, nessas marchas, um cinema mesmo antes do cinema.

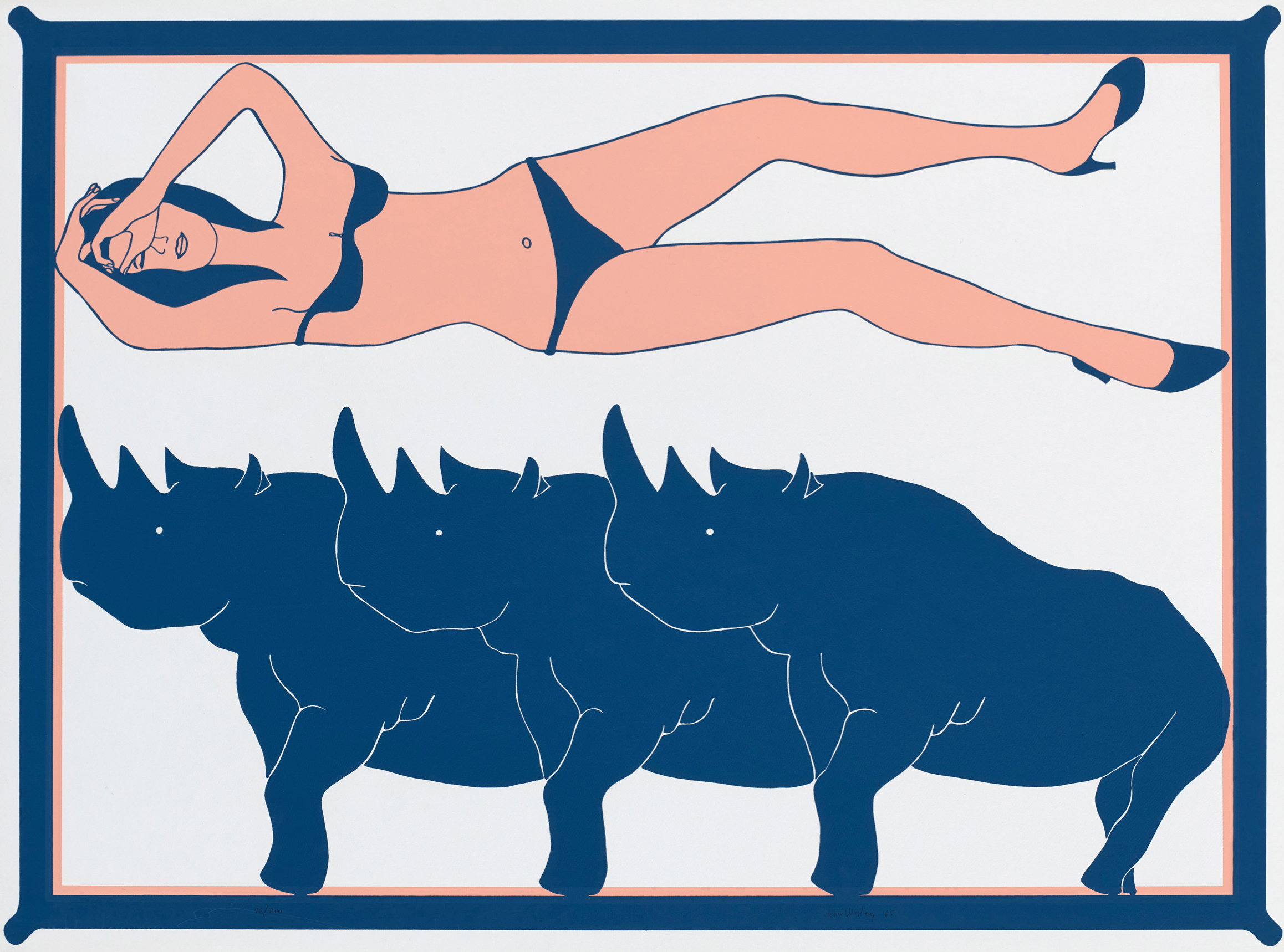

As idades da Terra são atravessadas por animais que aparecem e desaparecem como numa grande magia glaciar. E a história da cultura é simbolizada, antropomorfizada, alegorizada, fabulizada por eles. Das feras de Gilgamesh aos dinossauros e tubarões de Spielberg; do leão de São Marcos e de São Jerónimo às borboletas de Ernst Jünger; das aves de Aristófanes aos pássaros de Hitchcock e de Olivier Messiaen; das cabras e dos cervos de Lascaux aos cães e aos cavalos de Velázquez; dos touros e dos tigres de Pomar (e também de Borges) aos porcos, aos coelhos, às avestruzes e às mulheres-cão de Paula Rego; dos carneiros de Brokeback Mountain à macaca do Tarzan; dos galos de Joana Vasconcelos aos antílopes de Miguel Branco; do lobo de São Francisco de Assis e de Prokofiev ao papagaio de Flaubert; do rinoceronte de Dürer aos leões de Delacroix; dos porcos de Orwell aos ratos de Walt Disney; da serpente de Adão e Eva e de Bergman ao corvo de Edgar Allan Poe; dos grous de Kobayashi Issa ao cavalo açoitado que fez desmaiar Nietzsche e ao insectomorfo de Kafka; dos gatos de Eliot, Doris Lessing, Patricia Highsmith, Vieira da Silva e Cesariny aos bichos de Yourcenar; da truta de Schubert aos cisnes de Tchaikovsky e de Saint-Saëns; do Nosferatu de Murnau a O Homem Elefante de David Lynch, os mundos que, na arte e na literatura, criamos para aí olharmos os nossos vultos, os nossos medos, os nossos mitos, os nossos segredos, os nossos crimes, os nossos sonhos, estão povoados de animais. E ouve-se piar, bradar, bramir, rugir, urrar, coaxar, grasnar, cacarejar, palrar, silvar, ornear, relinchar, miar, ladrar, uivar, gritar.

Os animais estão nas teogonias e nas cosmogonias, nas biologias e nas zoologias, nas narrativas e nas representações, nas palavras e nas imagens, nos sons e nos sentidos, nas sombras e nas luzes. Estão nos cumes e nos abismos, nos céus e nos infernos, nos ares e nos mares, nos solos e nos subsolos, nas cavernas e nas casas, nos templos e nos túmulos, nos altares e nos presépios, nas arcas de Noé e nos jardins zoológicos, nos aviários e nos matadouros, nas bandeiras e nos brasões.

No começo de um texto a que deu um título vindo do Eclesiastes — «Quem sabe se a alma dos bichos vai para baixo?» —, Marguerite Yourcenar lembra: «Um conto das Mil e Uma Noites diz-nos que a Terra e os animais tremeram no dia em que Deus criou o Homem. Esta admirável visão de poeta assume todo o seu valor para nós, que sabemos bem melhor que o contista árabe da Idade Média até que ponto a Terra e os animais tinham razão para tremer.»

Um dos livros do século XX — Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss — termina a sua viagem com um «piscar de olhos, cheio de paciência, serenidade e perdão recíproco que um entendimento involuntário permite, por vezes, trocar com um gato».

Num dos poemas, escrito na sua própria voz, Fernando Pessoa faz uma ontologia dos privilégios paradoxais da condição animal sobre a condição humana:

Partilhar artigo